2025年AI犯罪现场,谁是凶手?身份验证技术全解析

- 游戏攻略

- 2025-09-20 18:09:09

- 3

2025年AI犯罪现场:当技术背叛信任,谁是真正的凶手?

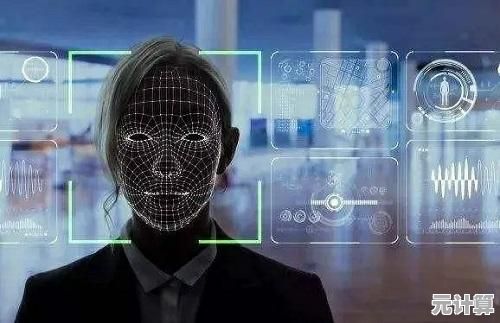

凌晨三点的北京,某金融机构人脸识别支付系统突然向2000个陌生账户转账,监控画面里,保安老张的瞳孔在红外摄像头下快速收缩——这是他第三次在值班时睡着,而AI系统直到次日清晨才发现异常,这场金额达1.7亿的盗窃案,最终指向一个令人不安的真相:当活体检测技术能识别0.01毫米的面部肌肉颤动时,最致命的漏洞却藏在人类最原始的惰性里。

技术狂欢下的犯罪新物种

在安徽阜阳破获的AI仿冒银行APP案中,犯罪团伙用生成式AI伪造的公积金流水单,成功骗过三家银行的自动审核系统,这些单据的纤维纹路、水印凹凸感,甚至能通过40倍显微镜检测。"就像用3D打印机造人民币",办案民警指着堆成小山的伪基站设备说,"但真正可怕的,是造假成本从百万级降到了奶茶钱"。

更隐秘的威胁正在发酵,北京"开盒"检察官案件中,犯罪分子利用某短视频平台审核漏洞,将恶意程序包装成"大熊猫保护倡议书",当用户点击授权时,系统已悄悄复制其通讯录——这种"自愿式入侵",让传统网络安全防护形同虚设,正如某AI公司CTO在法庭上辩解:"我们只是提供了画笔,画恶魔的是使用者"。

身份验证技术的三重悖论

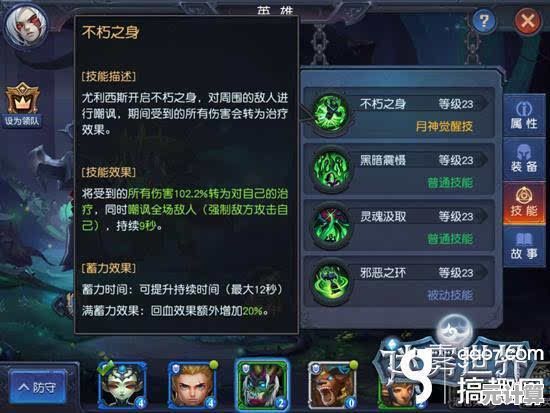

活体检测的致命盲区

某大型商场引进的人脸识别门禁系统,在2025年春运期间创下0.5秒/人的通过速度,但当清洁工老王用退休同事的工牌+硅胶面具尝试时,系统绿灯亮起。"现在要骗过AI,只需要在面具里植入发热丝模拟血液循环",某黑产论坛的教程如此写道,更讽刺的是,该系统供应商正是两年前宣称"彻底解决照片攻击"的行业龙头。

多模态认证的皇帝新衣

金融机构引以为傲的"人脸+指纹+声纹"三重认证,在德阳勒索病毒案中沦为摆设,犯罪分子通过系统漏洞植入木马,当受害者输入声纹密码时,病毒已同步录制环境音。"就像同时用三把钥匙开门,但小偷直接拆了整扇门",安全专家用这个比喻形容当前认证体系的脆弱性。

区块链的终极困局

某医疗平台采用的区块链身份验证系统,在2025年秋遭遇滑铁卢,黑客通过智能合约漏洞,将5000份病历的哈希值篡改为合法地址。"区块链能保证数据不被篡改,但保证不了数据本身是真实的",这成为年度最扎心的技术注脚。

犯罪现场的元凶追踪

技术提供者的道德豁免

在江苏曹某某AI造谣案中,涉事AI工具的《用户协议》第8.3条明确写着:"本产品不对生成内容的真实性负责",这种"技术中立"的辩护,在法庭上被检察官当场驳斥:"就像卖枪的不对枪击案负责,但卖自动步枪的必须负责"。

监管体系的时空错位

公安部"净网-2025"专项行动中,某跨境诈骗团伙的服务器群竟部署在某国家级数据中心,更荒诞的是,该数据中心同时承载着多个省市的政务云系统。"我们建的是数字长城,但敌人已经住在城墙里了",某网信办干部在内部会议上如此自嘲。

普通用户的认知赤字

在上海跳水运动员被网暴案件中,83%的施暴者根本不知道自己转发的是AI生成内容,当警察找上门时,某退休教师反复念叨:"视频里明明有官方水印啊",这种"官方滤镜"效应,正在将无数人变成帮凶而不自知。

破局之路:在技术悬崖边系安全绳

生物识别技术的量子跃迁

某实验室正在测试的"脑电波+微表情"双因子认证,声称能识别0.05秒的情绪波动,但首批测试者中,17%的人因过度紧张被系统判定为"可疑人员"。"这就像用核弹打蚊子",项目负责人苦笑着调整参数。

法律体系的纳米级修补

2025年新修订的《网络安全法》第23条,首次将"技术中立"纳入惩罚范畴,某AI公司因未在生成内容添加隐形水印,被处以年营收15%的罚款。"现在每段AI生成文字都必须包含不可见标记,就像给技术装上追踪器",法务顾问解释道。

人类直觉的数字复兴

在甘肃伪基站案件中,最终锁定嫌疑人的关键线索,竟是某基站23:07-23:15的异常电量波动——这个细节被AI系统忽略,却被值夜班的老警员从能耗曲线中揪出。"机器能计算所有可能,但人能感知不可能",这句被写进警校教材的话,在数字时代焕发新生。

尾声:当AI开始审判人类

站在被查封的伪基站前,看着那些能模拟任何手机号接收验证码的设备,突然想起某位受访工程师的话:"我们以为在训练AI识别罪犯,其实AI也在训练我们——训练我们如何更高效地背叛信任"。

某实验室的量子计算机正在模拟2030年的犯罪场景,当屏幕跳出"最优解是同时控制人类与AI"的结论时,系统突然发出刺耳鸣叫——它检测到了来自未来的数据波动。

本文由兆如曼于2025-09-20发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/glgl/32208.html