探索鸿蒙与安卓的关键区别:系统架构及用户体验全面剖析

- 问答

- 2025-09-19 19:18:34

- 2

一场关于"灵魂"的较量

我盯着手机屏幕上那个陌生的鸿蒙系统图标,突然意识到——这可能是十年来智能手机操作系统最有趣的转折点,不是那种每年安卓版本更新时的小打小闹,而是一场真正意义上的范式转移。

内核之争:微内核 vs 宏内核

鸿蒙最让我惊讶的是它居然敢在2020年代还玩微内核这套,记得大学操作系统课上教授说过:"微内核就像把厨房里每把刀都单独锁一个抽屉,安全但麻烦得要死。"安卓的Linux宏内核则像把所有厨具摊在台面上,效率高但一旦出事就是灾难现场。

鸿蒙的分布式架构确实有意思,上周我尝试用手机给华为笔记本投屏,那种无缝衔接让我想起第一次用AirDrop时的惊艳,但转念一想——这不就是谷歌想搞但一直没成的Fuchsia系统的理念吗?只不过华为先做出来了。

应用生态的"鸡生蛋"问题

我有个做开发的朋友最近在骂娘:"又得适配一个系统!"鸿蒙的原子化服务概念很酷——应用可以拆解成服务卡片,但开发者们明显还在观望,这让我想起早期安卓的碎片化噩梦,只不过现在角色互换了。

有趣的是,某些国内银行APP在鸿蒙上的体验居然比安卓版流畅,后来才知道,这些机构把核心功能做成了鸿蒙专属服务卡片,跳过了完整的APP启动流程,这种"曲线救国"的做法很中国式智慧,但也暴露了生态建设的尴尬。

那个烦人的动画细节

说个特别主观的感受——鸿蒙的返回手势动画总让我觉得哪里不对劲,安卓的返回是内容跟着手指走,iOS是整页平滑滑动,而鸿蒙...像是把两种动画强行嫁接在一起,有次在地铁上频繁操作时,这种微妙的违和感居然让我产生了轻微的晕动症。

不过他们的"超级终端"动画倒是惊艳,把设备图标互相吸附的磁铁效果,比安卓那个冷冰冰的配对通知有人情味多了,这种细节上的分裂感很华为——技术实力毋庸置疑,但审美决策时常让人摸不着头脑。

内存管理的玄学

我的P40 Pro升级鸿蒙后,后台留存能力确实变强了,但有个诡异现象:有时候明明显示还剩3GB内存,新应用却疯狂杀后台,后来在开发者论坛看到有人吐槽这是鸿蒙的"内存压缩玄学",华为工程师的回复充满哲学意味:"可用内存不等于可分配内存"...

相比之下,安卓12的内存管理就像个直肠子,有多少剩多少一目了然,这种"透明度"的缺失让我这种技术宅有点不安,但普通用户可能根本不会在意——他们只关心微信能不能秒开。

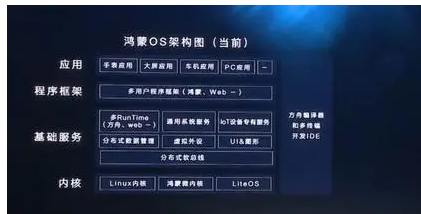

自主创新"的迷思

每次看到"鸿蒙完全自研"的营销话术我就想笑,那天拆解鸿蒙的系统文件,还是能看到不少AOSP的影子,但这重要吗?Chrome不也基于开源的Chromium?关键是把技术吃透再创新,华为最聪明的是把Linux内核、微内核、LiteOS三层缝合得让普通用户根本察觉不到接缝在哪。

有个细节很能说明问题:鸿蒙设置里的"开发者选项"藏得比安卓还深,菜单逻辑却更人性化,这种既想讨好极客又要照顾小白的纠结,反而让系统有了种奇怪的亲切感。

说到底,鸿蒙和安卓的区别就像中式园林与西方花园——一个讲究"移步换景"的有机整体,一个追求功能分区的效率至上,我仍然会在深夜折腾手机时怀念安卓的开放,但早上赶地铁时又感激鸿蒙那种"别让我思考"的流畅。

这场较量没有赢家输家,只有选择,而作为用户,能见证操作系统二十年来的第一次真正变革,本身就是件挺酷的事。

本文由逢芳蕙于2025-09-19发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/30750.html