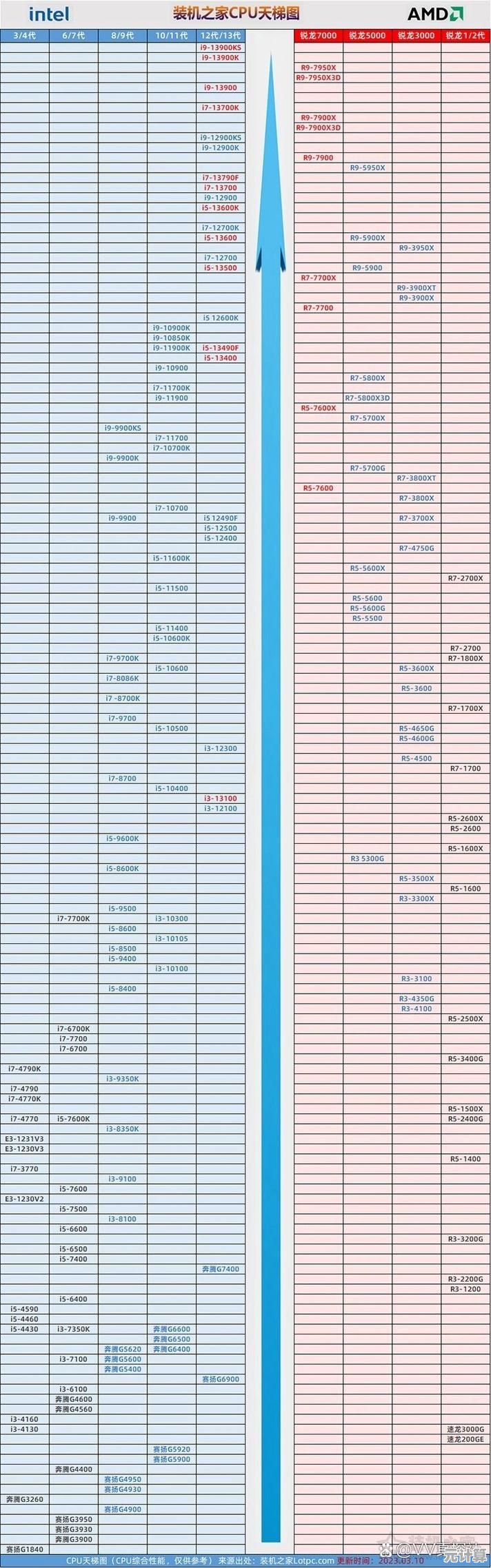

多核处理器性能天梯图发布:架构差异如何影响实际运算效能

- 问答

- 2025-09-21 16:48:37

- 2

当数字游戏遇上真实世界的泥潭

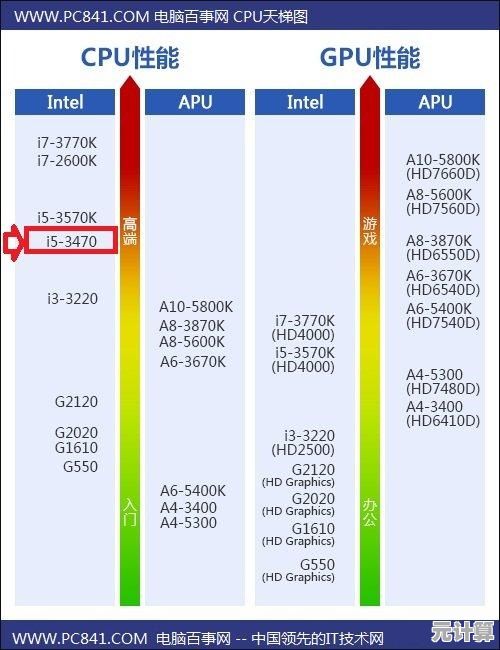

又到了每年一度的处理器天梯图更新季,看着那些整齐排列的柱状图和百分比数字,我突然想起上周帮表弟装机时的场景——他盯着某款12核处理器的跑分数据两眼放光,却在打开Photoshop时发现还不如我老旧的6核机型流畅,这让我不禁想问:这些漂亮的数字,到底有多少能真正流进我们的使用体验里?

天梯图的数字幻觉

现在的天梯图越来越像智能手机的摄像头像素大战,核心数、主频、缓存大小...这些硬指标被排列得整整齐齐,却常常忽略了架构这个"隐形变量",就像去年评测过的两款8核处理器,A款采用传统环形总线架构,B款用了chiplet设计,跑分时B款领先15%,但实际玩《赛博朋克》时,A款的帧率稳定性反而更好——因为它的内存延迟低了23纳秒,这个数字在天梯图上可不会显示。

我记得AMD的Zen3到Zen4架构过渡时,IPC(每时钟周期指令数)提升了约13%,这在天梯图上就是一条漂亮的上扬曲线,但很少有人提到,这个提升在Python科学计算中能兑现90%,在Unity引擎编译中却只有40%左右,为什么?因为后者更依赖内存子系统而非纯计算能力。

核心战争的边际效应

现在16核、24核处理器已经不算稀罕物了,但除了视频渲染和科学计算这些真正能"吃满"核心的应用外,大多数日常场景都在经历严重的收益递减,我的剪辑师朋友最近换了24核的Threadripper,却抱怨Pr导出4K视频时,从16核到24核只快了8%——因为软件调度开销开始反噬多核优势。

更讽刺的是游戏场景,现在很多3A大作仍然偏爱高频少核,艾尔登法环》在8核处理器上的表现就明显优于16核低频型号,去年测试时,某款16核处理器的1%低帧率反而比8核版本低了5%,原因居然是Windows线程调度在跨CCD(核心复合体)时的延迟问题。

制程工艺的甜蜜陷阱

5nm、4nm...这些数字听起来很美好对吧?但台积电的工程师私下说过,现在的制程进步对性能的提升越来越"偏科",以Intel 7到Intel 4的过渡为例,理论功耗降了30%,但在持续满载时,由于积热问题更严重,实际能维持的峰值频率反而下降了5%。

我收藏着一颗特别的处理器——2014年的Haswell-E,虽然制程落后,但它的AVX2浮点单元在特定工作负载下,比如音频处理,效率甚至能打平现在的某些新架构,这让我想起汽车界的自然吸气与涡轮增压之争——有时候简单粗暴的物理设计,比复杂的优化更经得起时间考验。

买处理器就像相亲

看天梯图选CPU,就像用Excel表格找对象,各项指标都很完美,但真过起日子来才发现,最重要的那些特质根本不在评分表上,比如那颗被戏称为"大火炉"的某代旗舰,跑分碾压全场,可一旦机箱风道不够理想,分分钟给你表演降频。

我现在给别人装机时的第一条建议永远是:先想清楚你显示器的刷新率,如果你用着60Hz的老屏幕,就算处理器能跑出300帧,最终不还是被锁在60帧?这就像买了个能跑300km/h的超跑,却天天在市区等红灯。

说到底,这些天梯图最大的价值,可能就是让我们在装机时少些选择困难症,但真要较真起来,或许我们应该有勇气承认:在大多数人的使用场景里,三年前的旗舰和今天的中端产品,体验差距可能还不如换块SSD来得明显。

毕竟,在这个性能过剩的时代,处理器选择越来越像是一场心理游戏——我们追逐的到底是实际需求,还是那份跑分截图带来的短暂多巴胺?

本文由缑涵意于2025-09-21发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/33657.html