探索多核处理器性能层级:不同架构间的实测表现与对比分析

- 问答

- 2025-09-22 06:06:25

- 2

一场关于"人多力量大"的科技迷思

我盯着电脑屏幕上那个该死的渲染进度条已经三小时了,99%的数字纹丝不动,就像在嘲笑我对多核处理器的盲目信仰。"十六核三十二线程"——当初购买这台工作站时,这个数字让我产生了能征服世界的错觉,现实却给了我一记响亮的耳光。

核心越多越好?没那么简单

2017年我第一次接触Threadripper 1950X时,那种震撼至今难忘,十六个核心!在那个四核还是主流的年代,这简直像从自行车直接跳上了喷气式飞机,但很快我发现,在Photoshop里修图时,它比我之前那台四核i7快不了多少。

这就是多核世界的第一个残酷真相:软件决定硬件能发挥多少潜力,大多数日常软件——浏览器、办公套件、甚至很多游戏——都还活在一个单核或少量核心就能应付的世界里,我的Threadripper在这些场景下,就像用航天飞机送外卖。

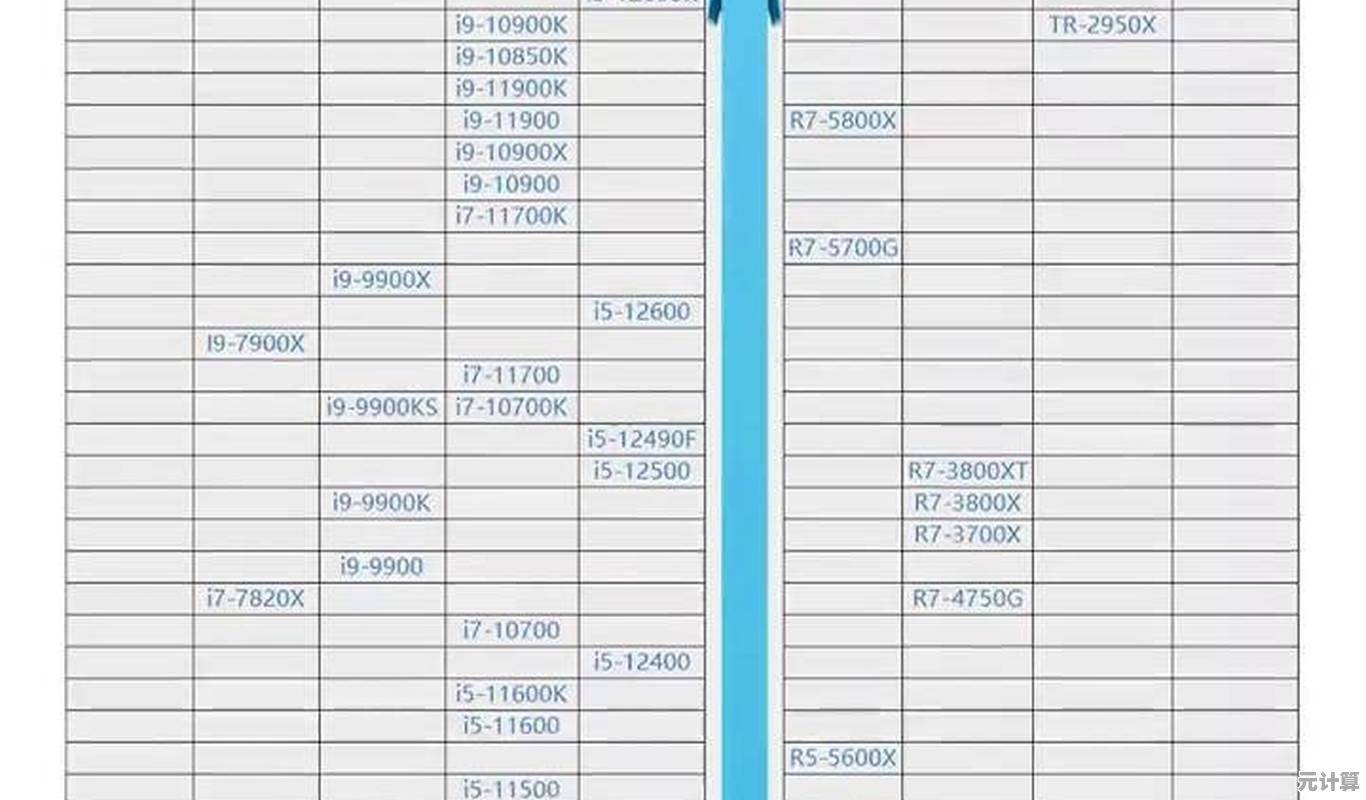

架构之战:AMD的逆袭与Intel的反扑

记得2020年Zen 3架构发布时,我参加了本地的一个小型线下发布会,那个留着络腮胡的AMD工程师说话时眼睛发亮:"这次我们不只是增加了核心数,我们重新思考了核心之间如何对话。"事实证明他是对的,我的5800X虽然"只有"8核,但在游戏表现上吊打了我那台16核的旧工作站。

Intel当然没闲着,他们的混合架构(Performance Core + Efficiency Core)刚出来时被嘲笑了好久,我认识的一个硬件发烧友称之为"技术缝合怪",但当我实际测试了一台i9-13900K后发现——见鬼,这套系统在兼顾能耗和爆发性能上确实有一套,特别是当我同时开着游戏直播、视频转码和十几个Chrome标签页时,那些E核默默处理后台任务的样子,竟然有点...可爱?

实测的惊喜与失望

上个月我做了个有趣的测试:用三台不同架构的机器同时渲染同一段4K视频。

- 老款32核Threadripper 2990WX:11分23秒

- M1 Max(10核CPU):9分47秒

- 最新14核i7-13700K:8分12秒

这个结果让我愣了好久,核心数最多的反而最慢?苹果的ARM架构凭什么能打败x86老将?Intel的中端产品为何能称王?这就像发现健身房里的肌肉男其实搬砖不如工地老师傅。

多核时代的生存法则

经过这些年被各种处理器"打脸",我总结了几条血泪经验:

-

别被核心数忽悠:除非你是专业视频编辑或3D渲染师,否则8-12核已经绰绰有余,再多核心对大多数人来说就像买了辆18轮卡车去超市买菜。

-

缓存和IPC同样重要:有时候一个大三缓比多两个核心更有用,这就像——你有十个反应迟钝的员工,不如八个机灵鬼。

-

散热是隐形杀手:我那台2990WX在夏天简直能当暖炉用,性能再强,一过热降频就全白搭。

现在当我再看到那些标着"24核48线程"的华丽参数时,已经学会先问一句:"然后呢?"多核处理器的世界远比数字游戏复杂得多,有时候我在想,我们是不是太执着于核心数的军备竞赛,而忘了问用户真正需要什么。

就像我那永远卡在99%的渲染进度条,也许有些问题,靠堆核心永远解决不了。

本文由郭璐于2025-09-22发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/34506.html