极速输入法深度适配Windows 11系统,带来更流畅高效的输入新体验!

- 问答

- 2025-09-22 12:48:25

- 1

当输入法遇上Win11:一场被忽略的"键盘革命"

我盯着屏幕右下角那个熟悉的输入法图标发呆——它已经陪伴我敲完了三本小说、无数工作报告和深夜emo的社交媒体动态,但就在上周升级Windows 11后,这个老伙计突然变得像穿着西装跳街舞般违和,直到遇见极速输入法的深度适配版本,我才意识到:原来输入体验可以这么不一样。

那些让人抓狂的细节

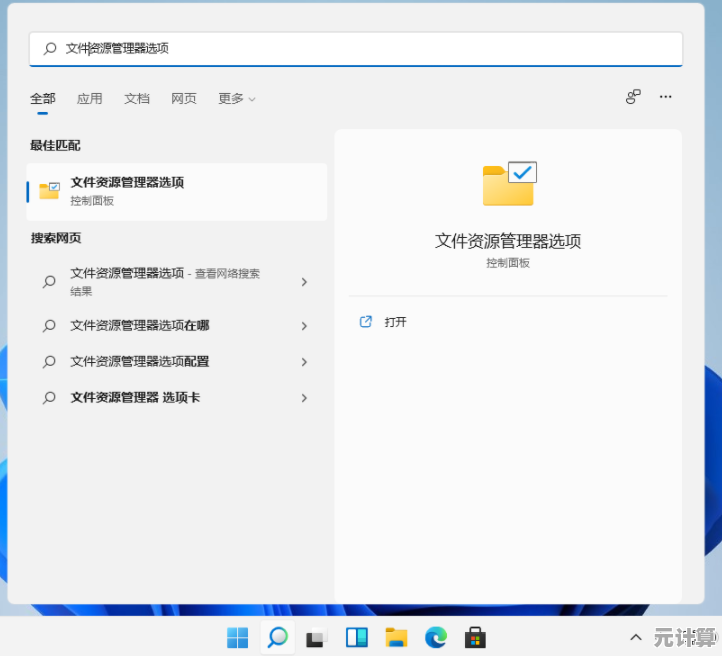

你一定也遇到过:在Win11的圆角窗口里,传统输入法的候选词框像块发黄的瓷砖般突兀;触控手势操作时,虚拟键盘弹出的速度总比思维慢半拍;更别说在Snap Layout多窗口间切换时,输入法状态莫名其妙重置的魔幻时刻,我的程序员朋友阿强甚至为此写了个自动切换脚本,结果导致某次视频会议全程输出乱码——现在这故事还在技术部流传。

不完美的进化

极速输入法的工程师显然深谙这种痛苦,他们做的第一件事不是堆砌功能,而是让输入法真正"长"在Win11的视觉体系里,半透明亚克力效果的候选栏会随系统主题色变化,在暗黑模式下不再刺眼得像探照灯,但最让我意外的是他们保留了些"笨拙"的设计:比如长按空格键切换中英文时,那个小小的震动反馈总让我想起老式打字机的机械感——这分明是刻意为之的复古彩蛋。

效率的隐藏语法

真正改变工作流的是那些"隐形"优化,在Edge浏览器侧边栏做笔记时,输入法能自动识别Markdown语法符号;用触控笔在OneNote手写时,候选词会智能调整为更大间距,有次我在Teams会议中边听边记,发现中英混输的准确率竟然比平时还高——后来才知道是算法检测到我在频繁切换语言环境,这些细节不会出现在更新日志里,但就像咖啡杯永远温热的状态,让人莫名安心。

我们到底需要怎样的输入体验?

用了两周后,我突然理解微软为什么要把Win11的输入体验拆分成"文本输入"和"触摸输入"两个独立模块,极速输入法的聪明之处在于,它既没有完全屈从Win11的设计教条,也没固执地保持旧范式,那个可以自定义悬浮位置的迷你状态栏,既解决了平板模式下的误触问题,又保留了鼠标操作的精准度——这种矛盾的平衡,像极了我们这代人在传统键盘与触屏世代间的反复横跳。

现在每当我看到输入法状态栏流畅地滑过HDR屏幕的鲜艳色彩时,总会想起二十年前那个在DOS下苦背五笔字型的自己,技术迭代最动人的部分,或许就是让最基础的交互方式,依然能带来新鲜的惊喜,至于那些偶尔出现的卡顿?就当是数字生活中的呼吸感吧——毕竟完美无缺的体验,本身不就是种乏味吗?

本文由坚永康于2025-09-22发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/34934.html