用手机镜头捕捉世界:电影艺术的移动革命与新视野

- 问答

- 2025-09-24 01:42:19

- 2

电影艺术的移动革命与新视野

记得2018年,我在里斯本的老城区闲逛时,用iPhone 8随手拍了一段黄昏的电车🚋,画面抖得像个醉汉,光线也暗得像被泼了咖啡,但那种粗糙的真实感,反而让朋友误以为是某部独立电影的片段,那一刻我突然意识到:手机镜头正在撕碎电影艺术的“高墙”——原来拍东西,不一定需要几十万的设备和科班出身的构图理论。

当“不专业”成为新美学

传统电影圈曾对手机拍摄嗤之以鼻:“连景深都没有,算什么创作?”但看看Sean Baker的《橘色》(2015),全程用iPhone 5s拍摄,洛杉矶街头妓女的故事在粗糙的像素里反而迸发出惊人的生命力。🤳 这种“缺陷”成了优势——轻微的镜头畸变让角色脸孔更扭曲真实,自动曝光的失误反而制造出超现实的霓虹光晕。

我自己试过用小米13 Ultra拍雨天窗台上的蚂蚁🐜,4K模式下水滴的折射居然拍出了显微镜般的质感。技术的边界模糊了,创作的胆量却变大了——毕竟成本近乎为零,拍废了100条也不会被制片人追杀。

算法:隐形导演还是创意杀手?

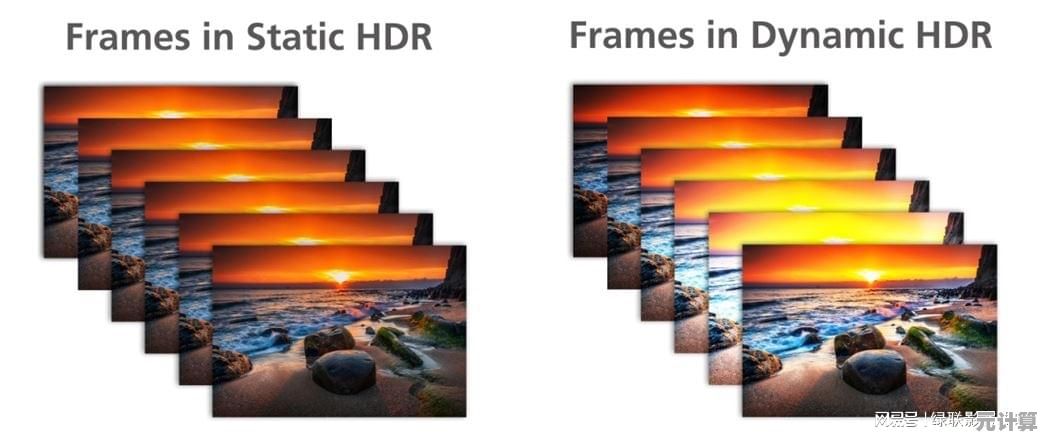

但问题也来了,去年用华为P60拍落日时,AI自动把灰紫色的云P成了Instagram风的粉橙色🌇,气得我当场关掉所有优化功能,手机厂商在拼命推销“电影级算法”,可这些预设的HDR、虚化效果,正在把所有人的视觉语言统一成科技公司的审美标准。

韩国导演朴赞郁却反向操作——他在《分手的决心》里故意用手机拍摄部分监控镜头,利用算法生成的锐化瑕疵,强化了偷窥般的窒息感。或许真正的革命不在于工具本身,而在于我们能否“驯服”算法?

人人都是库布里克?(或者只是TikToker)

有个扎心的事实:99%的手机电影最终淹没在短视频平台的算法洪流里,我认识一个北京胡同里拍手机短片的姑娘,她的作品在豆瓣拿奖后,转头就被MCN机构签去拍带货广告了💸。“他们只要我的镜头语言,不要我的故事内核”,她苦笑着把三脚架塞进双肩包。

但这股浪潮确实炸开了行业的阀门,2023年戛纳短片单元出现了第一部全程用OPPO Find X6 Pro拍摄的作品,导演是个19岁的孟买贫民窟少年,当他用手机拍下父亲在垃圾场翻找金属的画面时,那些颤抖的4K帧率里,藏着比好莱坞特效更锋利的人类叙事。

镜头后面,那个犹豫的手指

每次打开手机相机,我依然会在专业模式和傻瓜模式之间犹豫几秒,这种纠结或许就是移动影像时代的隐喻——我们同时握着权力与迷茫,上周在地铁里看到一个小孩用iPad对着窗外拍云,他妈妈皱眉说“别浪费电”,而我想的是:谁知道这会不会是未来某部伟大电影的第一个镜头呢? 🌈

(完)

本文由第乐双于2025-09-24发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/37277.html