人脸识别技术的深度探索:从基础原理到未来应用全景

- 问答

- 2025-09-24 02:51:25

- 2

当技术开始凝视我们

我记得第一次被人脸识别系统拦在地铁闸机外的尴尬,那天我剪了个新发型,戴着口罩,站在闸机前像个傻子一样反复调整角度,身后排队的人群开始不耐烦地咳嗽,那一刻我突然意识到:这套看似聪明的系统,其实笨拙得令人发指。

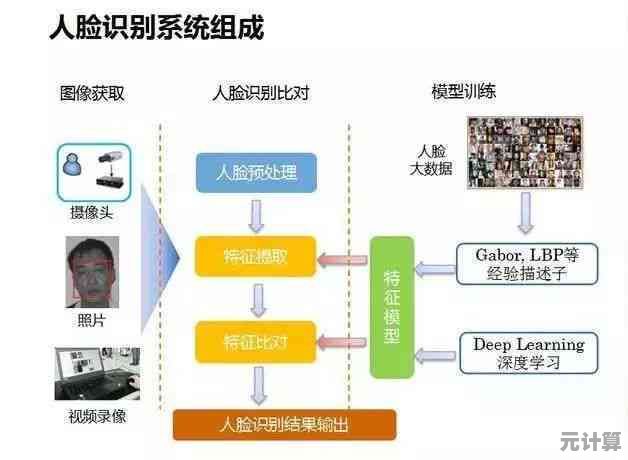

人脸识别的基础原理听起来很酷——卷积神经网络模拟视觉皮层,特征提取算法把我们的脸变成512维向量,但现实中的技术落地总是充满荒诞,我家小区的人脸门禁永远认不出我凌晨三点加班回来的脸,却对快递员手里的照片点头哈腰,某次技术交流会上,工程师私下告诉我,他们最头疼的不是算法精度,而是如何应对大妈们每天不同的丝巾造型。

这项技术正在以惊人的速度渗透生活,深圳机场的VIP通道,杭州的"微笑厕所",还有上海那个会对着顾客喊"尊贵的王女士"的智能货架,但最让我后背发凉的是某小学的"智慧课堂"系统,它能通过微表情判断学生是否走神,班主任骄傲地展示着实时注意力曲线图,孩子们的眼神却越来越像被驯养的小动物。

我们实验室最近做了个有趣的实验:让不同人种志愿者测试主流人脸识别系统,结果非洲裔的误识率是亚裔的3倍,戴头巾的穆斯林女性干脆被系统判定为"非人脸",这让我想起科幻作家特德·姜的比喻:AI不是未来之神,而是装着所有人类偏见的哈哈镜。

杭州余杭区有个菜市场成了人脸识别试验场,摊主们习惯了刷脸支付,直到有天系统突然给猪肉贩老张推送糖尿病广告——原来算法从他面部特征判断出血糖异常,老张吓得去医院检查,结果虚惊一场,这事在技术圈引发激烈争论:当识别变成诊断,算法是否越过了那条微妙的界线?

去年冬天,我在莫斯科红场看到警察用带人脸识别的AR眼镜巡逻,冰天雪地里,镜片上的红色方框不断锁定游客面孔,让我想起《黑镜》里那集令人窒息的评分系统,同行的俄罗斯程序员醉醺醺地说:"我们管这叫'电子上帝之眼',只不过这个上帝经常酗酒犯错。"

或许最吊诡的是,我们正在见证人脸识别的"祛魅"过程,曾经神秘的AI,现在连广场舞大妈都能指着摄像头说"这玩意儿又认错人了",技术的圣光褪去后,露出的是满是补丁的现实,有次我参观某安防公司,他们的演示系统把董事长的照片识别成了在逃犯,会议室瞬间安静得能听见CPU风扇的嗡鸣。

站在2024年回望,人脸识别就像个进入青春期的技术:能力突飞猛进,三观尚未成型,时不时就会闯祸,每次看到商场里那些对着摄像头挤眉弄眼的年轻人,我都觉得这场景既赛博朋克又莫名温馨——在这场人与机器的对视中,我们都在笨拙地学习如何共处。

说到底,技术从来不是非黑即白的选择题,就像我那个总被人脸支付坑的奶奶说的:"以前怕记不住密码,现在怕长变了脸。"这种甜蜜的烦恼,或许就是数字时代最真实的人类图鉴。

本文由陆舒于2025-09-24发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/37350.html