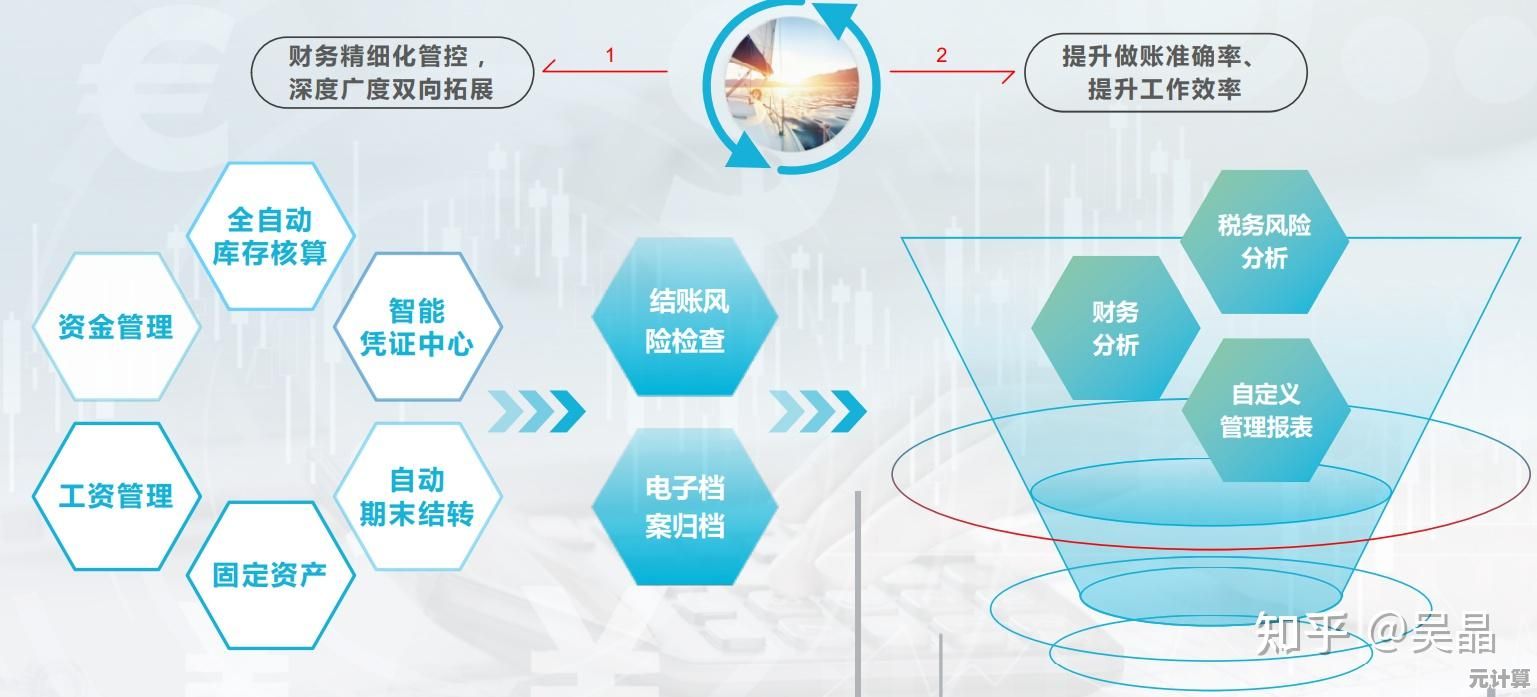

智能财务系统软件:自动化处理财务数据,提升财务管理效率与精准度

- 问答

- 2025-09-27 07:09:36

- 3

当数字苦力终于被“捞”出来之后

说实话,财务部在我印象里,一直是个“加班重灾区”,记得三年前我在一家中型制造企业做项目对接,月末最后一天晚上十点,财务办公室依然灯火通明,王姐,那位干了二十年的老会计,眼镜滑到鼻尖,正对着屏幕上一行行密密麻麻的数字较劲,手边是凉透的盒饭,她苦笑着对我说:“小李啊,这五百多张供应商发票,一张张录,一行行对,眼睛都要瞎了,错一个小数点?全盘重来!明天太阳出来前能交差就是菩萨保佑。”那一刻,财务工作的“精准”背后,是近乎残酷的人力消耗和时间焦虑——精准度与效率,在传统模式下,似乎永远是一对无法调和的矛盾。

直到我们公司咬牙上了那套智能财务系统,说实话,初期真像一场“混乱的迁徙”,老财务们抵触情绪不小,觉得冰冷的机器怎么可能理解复杂的会计科目和勾稽关系?光是历史数据的清洗和迁移,就差点让IT部和财务部“打起来”,但熬过最初三个月,变化是颠覆性的。

最震撼我的,是它处理发票的“暴力美学”,以前王姐她们手动录入一张增值税专票,平均耗时3分钟,还容易看串行,系统用OCR(光学字符识别)技术“吞”下发票影像,自动抓取抬头、税号、金额、税额,瞬间完成结构化录入和真伪查验,上周我亲眼看见财务小刘把一沓近五十张发票一次性塞进扫描仪,系统半分钟“吐”出结果,自动匹配采购订单和入库单,三单匹配成功直接生成凭证,小刘就端着咖啡在旁边看着,只偶尔手动处理一张系统标记“模糊需复核”的,王姐现在终于能准时下班跳广场舞了,她说:“感觉像突然多出三只手帮我干活。”

更“可怕”的是它对异常交易的嗅觉,以前发现一笔异常付款或重复报销,往往靠财务人员的“火眼金睛”或事后审计,现在系统内置的规则引擎像个不知疲倦的“电子侦探”,我们合作过的一个客户,系统上线第二个月就揪出一笔蹊跷的差旅费报销:同一员工同一天在不同城市的两家酒店开了发票,金额都不大,但触发了系统的“时空冲突”规则,一查,果然是员工钻了手工审核的空子,财务总监老张后怕地说:“这要是没发现,以后胆子大了,指不定捅多大篓子,系统这‘找茬’能力,比人眼在Excel表里大海捞针强太多了。”

但你说智能财务系统能完全替代财务人?我不信,至少现在不行,它像个超级高效的“数字苦力”,把我们从繁琐的重复劳动里捞出来,但真正的价值创造,还得靠人,月初,系统自动生成了详尽的成本分析报告,数据精准,图表漂亮,但老板真正想知道的,是“为什么华东区毛利率突然下滑3%”?是原材料涨价?竞品促销?还是渠道费用失控?这需要财务总监结合市场动态、业务策略,对系统提供的数据进行深度解读和洞察——系统给了我们“望远镜”和“显微镜”,但看清方向、做出判断的,终究是人的大脑和行业经验。

我甚至觉得,智能财务系统带来的最大改变,不是省了多少人力,而是彻底扭转了财务的角色定位,以前财务部是“账房先生”,月底关账就是一场战役;我们终于能喘口气,把精力转向预算管控、现金流预测、经营分析这些真正影响公司决策的高价值工作,上周开会,财务部居然主动牵头讨论新产品的定价模型和盈利预测,这在以前是不可想象的——他们光是对账就够忙了。

智能财务也不是万能灵药,初期投入不小,规则设定和维护需要既懂财务又懂技术的“两栖人才”,数据质量更是生命线(垃圾数据进去,垃圾结果出来),过度依赖系统也可能带来新的风险,比如规则设定有漏洞,或者对系统过度信任而放松了必要的复核。

看着王姐现在能准时下班,财务报告出来的时间从7天压缩到3天,错误率趋近于零,我知道这场“数字迁徙”的痛苦是值得的,智能财务系统,它没有取代财务人,而是把我们从数字的泥潭里“捞”了出来,让我们终于有机会抬起头,看清财务数据背后那波澜壮阔的业务图景,我猜财务部工位上的咖啡杯旁边,除了计算器,还会多出一本《商业战略分析》——那才是我们该待的主战场,至于那些机械的数字搬运?放心交给不知疲倦的“数字伙伴”吧,它可比人更擅长这个。

本文由苦芷烟于2025-09-27发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/40987.html