电视盒子主控芯片技术演进与市场前景深度剖析

- 问答

- 2025-09-27 07:36:45

- 8

一场静默的算力突围与生存游戏

拆开手边那个落灰的旧电视盒子,指甲盖大小的主控芯片安静地躺在电路板中央,几年前它还让我惊叹不已,如今却像个过时的玩具,电视盒子主控芯片的进化,像一场被大多数人忽略的静默战争,却实实在在地重塑着我们客厅那块屏幕的体验边界。

从“能看”到“不爽”:算力焦虑的十年爬坡

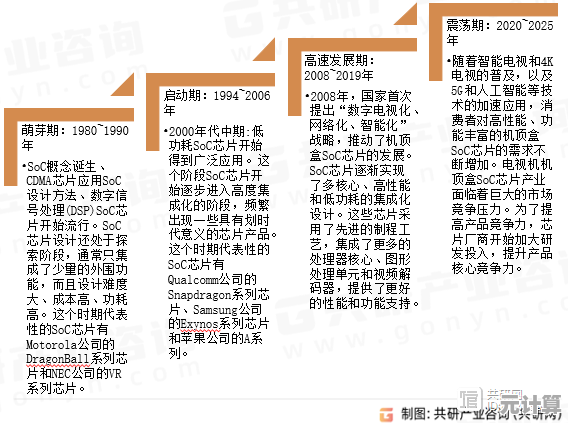

早期的电视盒子芯片,目标简单粗暴:解码流畅,全志A10、瑞芯微RK3066这些名字,老玩家或许还记得,它们对付480P、720P尚可,一旦碰上1080P高码率,卡顿、色块便如影随形,那时我帮亲戚调试盒子,最常听到的抱怨是:“怎么又卡了?”芯片的羸弱,直接拖垮了用户体验。

真正的转折点,是4K+H.265的普及,分辨率翻倍,压缩算法更复杂,对芯片的算力要求呈指数级增长,晶晨半导体(Amlogic)的S905系列算是个里程碑,2015年前后,S905凭借相对均衡的4K@60fps解码能力和适中的功耗,几乎统治了中端市场,我至今记得第一次用搭载S905盒子的流畅感——那种“终于不卡了”的解脱,成了当时最大的卖点。

但用户永不满足,当4K成为标配,大家开始追求更极致的画质(HDR10/Dolby Vision)、更流畅的交互(多任务切换、语音控制)、更沉浸的游戏体验,算力竞赛进入新阶段:

- 制程跃进: 从28nm一路杀向12nm(如瑞芯微RK3566)、甚至6nm(如晶晨A311D2),更小的制程意味着更低的功耗、更高的频率和更强的集成度,我拆解过新旧两代盒子,新芯片的发热量明显降低,风扇噪音小了很多。

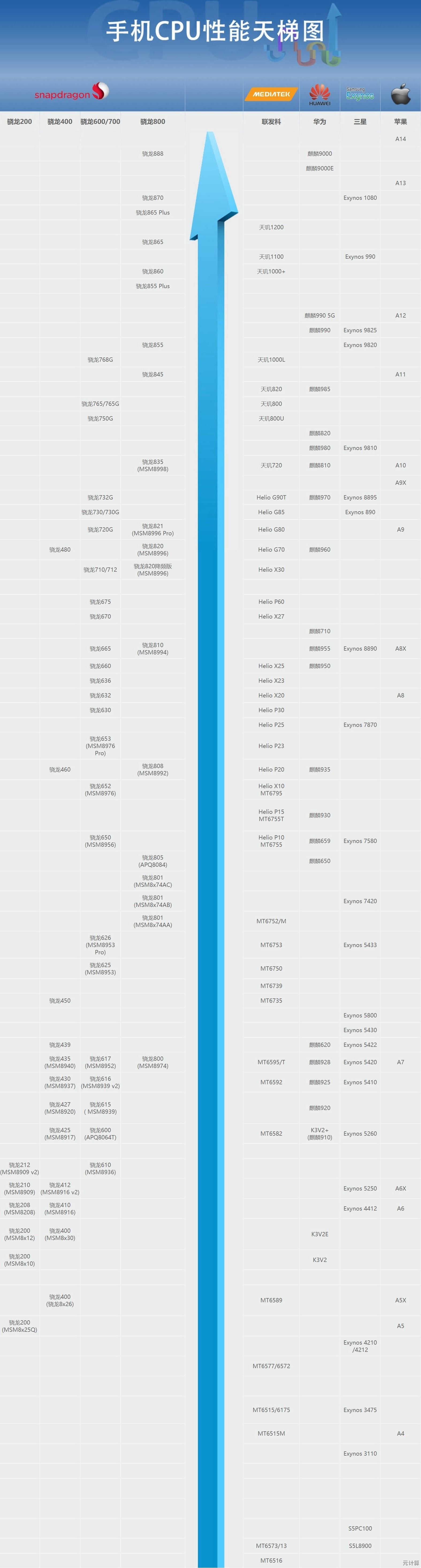

- CPU/GPU堆料: 从早期的Cortex-A7/A9双核、四核,到A53/A55/A76/A78大小核架构,再到Mali-G31/G52/G57等GPU的迭代,目的只有一个:更强的通用计算和图形处理能力,玩《原神》?别笑,真有人用电视盒子试过,虽然帧率感人,但至少“能进游戏”了。

- AI的悄然渗透: NPU(神经网络处理单元)不再是手机专属,瑞芯微的RK3588、晶晨的A311D2都集成了1-6TOPS不等的AI算力,这玩意儿干嘛用?远场语音唤醒更灵敏、图像超分让低清片源更清晰(虽然效果还在进化)、甚至未来可能的智能场景识别… 我总觉得,盒子厂商还没完全想明白怎么用好这额外的算力,但“有”总比“没有”强。

- 接口与扩展性: USB 3.0、千兆网口、HDMI 2.1、PCIe通道… 芯片能力的提升,让盒子不再只是“看片工具”,开始向轻量级家庭计算中心靠拢,接个硬盘当简易NAS?外接摄像头做安防?芯片的接口带宽成了关键瓶颈。

市场暗流:国产芯的逆袭与政策阴影下的生存术

芯片战场的主角,早已不是当年的格局:

- 晶晨(Amlogic): 凭借S9系列(S905/S912)的辉煌和持续迭代(S905X4、A311D2),牢牢占据中高端主流市场,方案成熟稳定,厂商爱用,用户口碑也不错,我接触的很多外贸盒子,核心就是它。

- 瑞芯微(Rockchip): 技术激进派,RK3566凭借12nm制程、不错的GPU和原生安卓TV支持,在入门级市场撕开缺口,旗舰RK3588更是堆料狂魔(8核CPU、6TOPS NPU),试图冲击高端和商显市场,但发热和成本控制是挑战,我见过一些搭载RK3588的盒子,散热风扇呼呼作响。

- 全志(Allwinner): 曾沉寂一时,凭借H系列(如H618,12nm制程)在入门级市场卷土重来,性价比是其杀手锏。

- 联发科(MediaTek): 更多精力在智能电视SoC,盒子领域存在感相对弱化,但MTK的整合能力不容小觑。

国产芯的崛起是肉眼可见的。 方案更灵活,响应更快,成本控制更优,国际大厂如Amlogic(虽总部在加州,但主要设计和运营在中国)也深度融入中国产业链,说电视盒子主控是“国产芯主导”,并不为过。

市场前景并非一片坦途,头顶始终悬着几把达摩克利斯之剑:

- 政策铁拳的阴影: 国内对内容合规的监管日益严格。“电视盒子”本身常游走在灰色地带,预装软件受限、应用商店审核趋严、甚至某些品牌型号的“消失”,都让厂商如履薄冰,我认识的小厂老板,最怕的就是“突然通知下架”,芯片再强,盒子卖不出去也是白搭,政策风险是悬在整个行业头顶的最大不确定性。

- 智能电视的内卷: 电视自带系统越来越强,中高端电视的SoC性能不输甚至超越主流盒子,集成度更高,开机即用,用户为什么还要多买一个盒子?盒子存在的核心价值,正在被挤压到“极致性价比”、“特殊功能需求”(如双系统、强解码、海外内容)和“老电视焕新”这几个狭窄领域,每次看到新电视发布会强调其“旗舰芯片”,我都替盒子捏把汗。

- 同质化与价格战: 当主流芯片方案趋同(Amlogic S9XX系列及其衍生品满天飞),盒子厂商的差异化变得极其困难,最后往往沦为外壳设计、内存组合和价格的比拼,百元级市场杀得血流成河,利润薄如刀片,我逛华强北,满眼都是长得差不多的盒子,参数也大同小异。

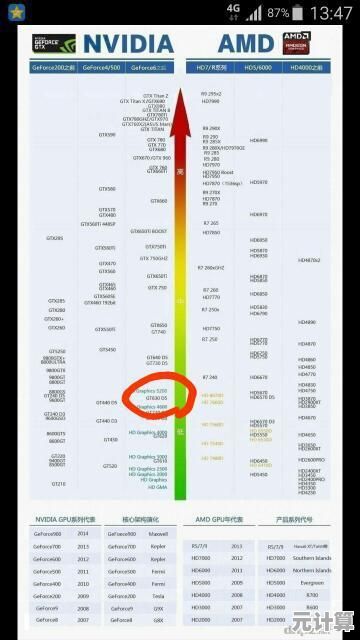

- “盒子”定义的模糊化: 盒子与小型化PC(如Intel NUC、各种迷你主机)、游戏主机(如Xbox Series S)的界限在模糊,当用户需要更强的生产力或游戏性能时,盒子芯片的算力天花板就暴露了,RK3588再强,也无法和x86架构的迷你PC正面抗衡,盒子需要找到自己不可替代的“生态位”。

在夹缝中寻找“不可替代性”

电视盒子主控芯片的技术演进不会停止,但方向需要调整:

- AI实用化: NPU不能只是参数表上的数字,如何利用AI算力,真正解决用户痛点?比如更精准的语音交互(尤其在嘈杂环境)、更智能的本地内容管理(自动分类、、更有效的家长控制、甚至结合摄像头做体感交互?这需要芯片原厂和终端厂商、应用开发者深度合作,我期待看到“AI盒子”不再是噱头。

- 场景化专用: 与其追求“全能”,不如深耕细分场景,游戏盒子(强化GPU和散热、优化手柄支持)、影音盒子(极致音画质解码与输出、支持杜比全景声/视界)、轻办公盒子(更好的多屏协同、文档处理支持)… 芯片设计能否更“场景定制化”?

- 拥抱新连接: Wi-Fi 6/6E、甚至未来Wi-Fi 7的集成,确保高速稳定的无线传输,蓝牙5.x+LE Audio的普及,提升无线音频体验,芯片是连接能力的基石。

- 功耗与静音的永恒课题: 性能提升不能以牺牲静音和功耗为代价,更先进的制程、更精细的功耗管理(如大小核调度优化)、无风扇设计普及,是提升用户体验的关键,没人喜欢一个“小暖炉”在电视柜里轰鸣。

电视盒子主控芯片的战场,早已不是单纯的“解码能力”比拼,它是一场在政策夹缝、智能电视围剿、用户需求升级等多重压力下的综合生存考验,芯片的每一次制程迭代、每一分算力提升、每一个新特性的加入,都是盒子这个品类在努力证明自己“还有存在价值”的挣扎。

下次当你按下遥控器,电视画面流畅亮起时,不妨想想那块指甲盖大小的芯片,它承载的不仅是0和1的洪流,更是一个在时代洪流中努力寻找自身坐标的产业缩影,它的未来,或许不在于成为客厅的中心,而在于成为那个最懂你需求、默默无闻却不可或缺的“隐形助手”——前提是,它能在这场静默的战争中,持续找到活下去的理由,毕竟,在智能电视的阴影下,盒子芯片的每一次呼吸,都带着点倔强的味道。

本文由才同于2025-09-27发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/41016.html