华为手机:前沿技术,定义移动体验新标杆

- 问答

- 2025-09-27 16:07:20

- 7

前沿技术,定义移动体验新标杆

地铁通勤时,瞥见邻座小哥手指在iPhone屏幕上飞快滑动,流畅得如同丝绸,我低头看看自己手里的华为Mate 50 Pro,曲面屏边缘泛着微光,心里嘀咕:这流畅度,好像也没输?🤔 但真正让我“叛变”的,是那个下雨的傍晚——隔着咖啡馆满是水雾的玻璃窗,随手一拍,窗外霓虹和雨滴的层次感竟清晰得不像话,那一刻,我意识到,华为玩的,是另一种维度的游戏。

影像:不止是“拍得到”,更要“拍出灵魂”

华为的影像系统,总有种“技术宅闷声干大事”的执拗,Mate 50 Pro上那个物理可变光圈,第一次用真有点懵——手机镜头还能像单反一样“咔哒”调节光圈大小?F1.4大光圈下拍女友的生日蛋糕,背景虚化得极其自然,奶油纹理却锐利分明,她惊呼“这真是手机拍的?”;切换到F4.0小光圈拍公司楼下的玉兰花,前后景都清晰,春日气息扑面而来,这种硬件级的光学魔法,算法再强也难完全模拟,更绝的是XMAGE影像风格的“原色”模式,阴天拍老城区的青砖墙,那种潮湿、斑驳的质感被精准还原,完全不需要后期加滤镜——它似乎更懂我想要记录下的真实情绪,而非千篇一律的糖水片,专业模式里一堆参数偶尔也让我头大,但那种“掌控光线”的参与感,是傻瓜式拍摄给不了的。

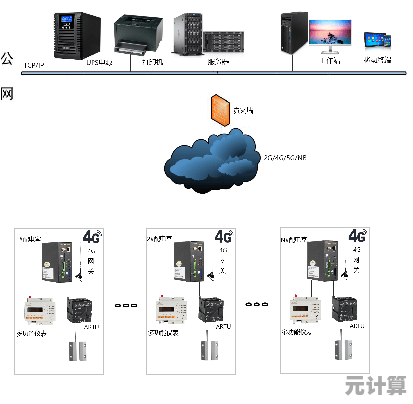

鸿蒙:打破“孤岛”,体验在指尖流动

以前觉得“生态”是厂商画的大饼,直到用上HarmonyOS,那次在家赶PPT,笔记本突然卡死,眼看要误事,情急之下直接用手机碰了碰华为MatePad平板,屏幕上的文档瞬间“流”了过去,手指在平板上接着编辑,丝滑得像从未中断,保存后,文档又安静地“躺”回手机里。这种打破设备壁垒的“流转”能力,彻底治好了我的“传输焦虑”,还有更“懒人”的:周末窝沙发追剧,手机视频轻轻一推,直接“飞”到智慧屏上继续播放,窝在沙发里,连找遥控器的力气都省了,不过初期确实有阵痛,找某些小众应用的鸿蒙适配版时,暴躁得想摔手机,好在现在生态肉眼可见地丰满起来。

设计与可靠:锋芒下的“不妥协”与“小脾气”

华为旗舰的设计,总带着点“我偏要这样”的锐气,Mate 60 Pro的同心圆金属机身和玄武架构,握在手里是沉甸甸的踏实,抗摔能力亲测有效——那次手滑从餐桌跌落,心惊肉跳捡起来,居然毫发无损!昆仑玻璃屏也确实耐刮,钥匙和它共处一兜几个月,屏幕依旧光洁,但这份“硬核”也有代价:曲面屏边缘偶尔的误触,尤其单手刷信息流时,突然跳转页面让人抓狂;还有那辨识度拉满的“星环”摄像头模组,平放桌面时总像个小跷跷板,打字哒哒响,逼得我买了官方支架壳才算消停,这些小别扭,像是追求极致路上甩不掉的小尾巴。

华为手机给我的感觉,像一位技术偏执的理工科朋友,它不追求面面俱到的圆滑,而是在影像、系统、可靠性这些核心体验上,近乎笨拙地死磕硬核创新,物理可变光圈、鸿蒙的多设备流转、玄武架构的坚韧…这些技术不是噱头,它们切切实实重塑了我记录生活、连接世界的方式,它当然不完美,曲面屏的误触偶尔让我想吐槽,独特的审美也并非人见人爱,但正是这种带着锋芒的“不妥协”,和那些真正解决痛点的黑科技,让它在我口袋里,始终占据一个无法替代的位置——它定义的,是移动体验里,那个让我愿意忍受一点小脾气,也要握在手中的“标杆”,那天蹲在路边拍一只流浪猫,1%低光下,它警惕的瞳孔在取景框里清晰发亮,按下快门时,我确信有些体验,真的只有它能给。📱✨

(配图建议:一张Mate系列手机与平板、耳机多设备协同工作的场景图,光影层次分明,突出“流转”感)

本文由姓灵阳于2025-09-27发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/41561.html