移动硬盘:安全可靠,轻松扩展个人数字空间

- 问答

- 2025-09-28 02:13:46

- 3

安全可靠,轻松扩展个人数字空间

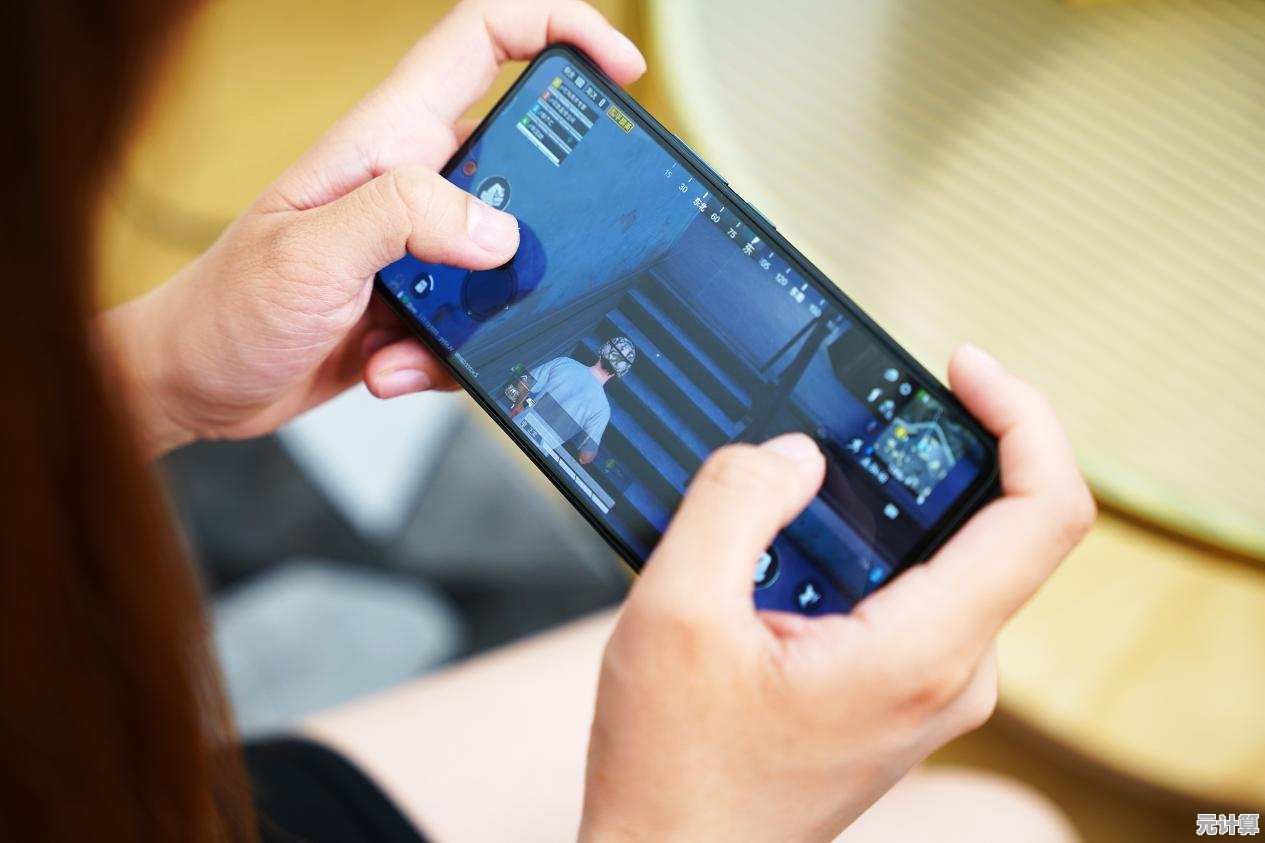

我盯着电脑屏幕上那个刺眼的红色警告:"磁盘空间不足",手指无意识地敲击着桌面,桌角那台服役三年的笔记本发出沉闷的嗡鸣,像一头不堪重负的老牛,硬盘空间不足的焦虑,像一张无形的网,把我困在删除与保留的反复纠结里——那些工作文件、旅途中随手拍下的照片、还有存了不知多少年的音乐,每一份都带着记忆的温度,删掉哪一份都像割肉。

我受够了,终于在某天深夜,我冲进数码城,带回来一块沉甸甸的黑色移动硬盘,它像个沉默的黑色保险箱,外壳冰凉,握在手里却有种奇异的踏实感,那一刻,我仿佛听见了数字空间被豁然撑开的细微声响。

可靠?那得看命!

"安全可靠"——这词儿印在包装盒上,显得那么理所当然,可我的亲身经历却给它打上了一个巨大的问号,去年夏天,在冷气开得过足的咖啡馆里,我正赶一个急稿,那块被我视为"生命备份"的硬盘,毫无征兆地罢工了,指示灯固执地熄灭,无论我怎么插了拔、拔了插,它都毫无反应,一股冰冷的恐慌瞬间攫住了我——那里面存着我过去五年所有的工作文档、珍贵的家庭影像,还有那部写了半截的小说!

我像个疯子一样跑遍维修点,师傅们拆开外壳,摇头叹息:"磁头损伤,盘片划伤...难。" 几千块的数据恢复报价单像一张冰冷的判决书,我失去了大部分数据,那部小说也永远停在了第三章,从此,我对"可靠"二字有了刻骨的理解:它绝非厂商轻飘飘的承诺,而是需要自己用备份、用谨慎去小心守护的脆弱之物,我的重要文件至少同时存在于两块不同的硬盘上,外加一个加密的云盘角落——代价是成本翻倍,但那份安全感,值了。

云端的幻影与实体的重量

总有人鼓吹:"都云时代了,还要什么移动硬盘?" 这话听起来时髦极了,可当我尝试把几百G的摄影素材一股脑儿塞进某知名云盘时,现实立刻给了我当头一棒,上传进度条慢得令人绝望,仿佛凝固在时间的琥珀里,更糟的是,当我在客户现场急需调取某个大文件时,偏偏遇上网络抽风,网页转着圈圈,急得我额头冒汗,客户的眼神也从期待渐渐转为不耐,那份尴尬,至今想起都让我脸上发烫。

朋友小张的故事更让我心有余悸,他痴迷于用手机给孩子拍视频,珍贵的成长点滴全存在一个免费云相册里,某天,服务商毫无预警地调整了政策,他那些没及时下载的早期视频,像被潮水卷走的沙堡,瞬间消失得无影无踪,他懊悔地捶胸顿足,却再也找不回孩子第一次摇摇晃晃走路的画面了,云,很美,很轻便,但有时也像海市蜃楼,看着真切,伸手一碰,却可能空空如也,我的硬盘就放在书桌抽屉里,沉甸甸的,随时可以摸到、打开,这份看得见摸得着的踏实,是虚无缥缈的云端难以替代的,尤其当深夜整理照片,指尖拂过硬盘微温的表面,听到里面磁盘旋转的细微嗡鸣,那份安心感,是进度条和网络信号永远无法给予的。

扩展,不只是容量的数字

买硬盘,当然是为了装下更多东西,但它的意义,远不止于容量表上跳动的数字,当我把那些几乎从不打开却又舍不得删的"陈年旧货"——大学时代的论文、早已不玩的游戏安装包、堆积如山的参考PDF——一股脑儿迁移到移动硬盘里,电脑主盘瞬间清爽了,开机快了,运行流畅了,连带着我的心情也莫名轻快起来,那块小小的黑色盒子,像一位沉默的管家,替我收纳了所有的"数字杂物",让真正活跃的空间得以自由呼吸。

它更像一个专属的时光隧道,我习惯按年份或项目给硬盘分区,打开名为"2018 西藏行"的文件夹,高原炽烈的阳光、呼啸而过的风声、同伴们肆意的笑声,仿佛瞬间穿透屏幕扑面而来,那些视频和RAW格式照片,安静地躺在硬盘里,比任何社交平台上被压缩过的记忆都更鲜活、更完整,这是独属于我个人的、未经修饰的数字记忆库,不取悦他人,只为未来的自己留一份原汁原味的回溯凭证,有时深夜点开,恍然间仿佛又站在了纳木错湖边,冷冽的风似乎还能刮到脸上。

选择的重量:在速度、安全与钱包间走钢丝

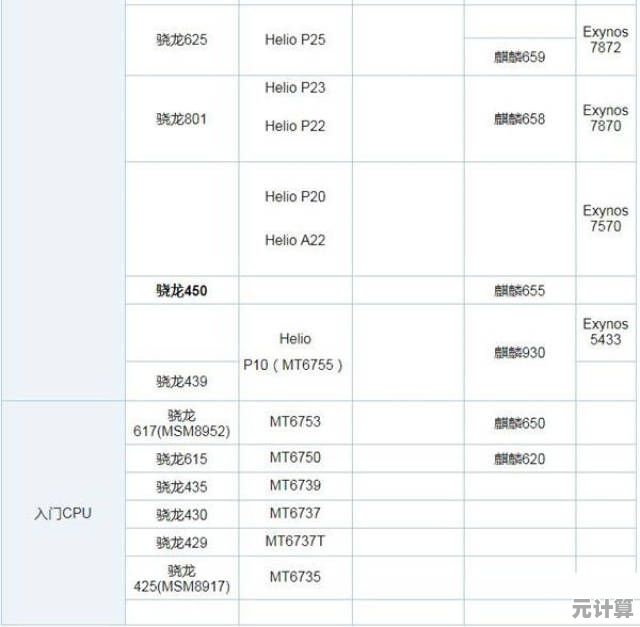

选硬盘,真是个让人头疼的精细活儿,看着琳琅满目的参数:5400转?太慢,拷贝大文件时那缓慢的进度条简直是对耐心的凌迟,7200转?速度上去了,可那嗡嗡的运行声和明显的发热量,在安静的夜里格外扰人,总让我疑心它下一秒就要"过劳死",固态硬盘(SSD)?速度快如闪电,安静冰凉,简直是梦中情"盘"!可手指一滑看到价格标签,心又凉了半截——同样容量,价格几乎是机械硬盘(HDD)的三四倍!我捏着预算,在速度的诱惑和钱包的抗议间反复拉扯,最终只能妥协:一块中等容量的SSD存放最常用、最紧要的"热数据",另一块大容量的传统HDD,则负责承载那些需要长期保存的"冷备份"和庞杂的媒体库,这精打细算的"混合双打"方案,虽不完美,却是我在现实条件下能找到的最优解。

厂商们总爱宣传"超强防震",仿佛硬盘是摔不坏的铁疙瘩,我那块标注着"抗冲击"的硬盘,仅仅因为一次失手从半米高的书桌滑落到地毯上,就彻底宣告不治,维修师傅拆开一看,里面精密的结构早已错位,所谓的"安全",在物理定律面前常常不堪一击,这让我养成了近乎偏执的习惯:轻拿轻放,远离磁场,用完立刻拔下收好,绝不带电乱晃,它脆弱得像一件玻璃制品,需要最精心的呵护。

我的书桌抽屉里躺着好几块移动硬盘,大小不一,新旧不同,它们不是冷冰冰的存储工具,更像是数字生活的锚点,当我在电脑前忙碌,偶尔瞥见连接线上那点幽幽的指示灯,稳定地闪烁着绿光,一种奇异的安心感便悄然弥漫开来,它无声地告诉我:那些重要的、珍视的、承载着记忆与工作的比特,此刻正安全地栖息于此,触手可及。

在这个数据如洪流般奔涌的时代,移动硬盘提供了一种略显"笨拙"却无比实在的解决方案——它不完美,会损坏,需要操心,甚至有点占地方,但正是这份有形的、可掌控的"笨拙",在云端服务的潮起潮落和网络信号的飘忽不定中,为我们守护着一方确定无疑的个人数字疆土,它提醒我们,在追求无限连接与便捷的同时,有时,也需要一块能牢牢握在手中的"硬"道理,来安放那些不容有失的数字重量。

夜深了,硬盘发出均匀的微鸣,像老友的呼吸,我点开一个文件夹,五年前旅行时随手拍下的街景在屏幕上铺开——那个早已消失的咖啡馆招牌,朋友当时夸张的笑脸,都在硬盘的庇护下完好如初,指尖拂过冰凉的金属外壳,我忽然觉得,这笨重的小盒子,其实装下了我一部分活过的证据。

本文由疏鸥于2025-09-28发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/42208.html