强化密码管理策略,全面守护您的数字身份与隐私空间

- 问答

- 2025-09-28 09:01:10

- 7

全面守护您的数字身份与隐私空间

我盯着屏幕,指尖悬在键盘上,喉咙发干,那个熟悉的登录框,像一道冰冷的闸门,将我挡在了自己的邮箱之外,我尝试了“123456”,又试了“password”,甚至试了女儿的生日——都不对,咖啡杯在桌上留下一个模糊的印子,像极了我此刻混乱的记忆,那一刻,我忽然意识到:我的数字身份,竟如此脆弱地悬系于几串我自己都记不住的字符之上。

我们大多数人对待密码的态度,大概就像对待那串不知何时丢在抽屉深处的旧钥匙——既轻视又无奈,密码?无非是“123456”或“qwerty”这类“经典”组合,或者干脆用宠物名字加个“1”就万事大吉,我的邻居老王,去年他用了半辈子的“wang1965”被撞库攻击攻破,社交账号被骗子群发借钱信息,尴尬得他好几个月没在小区群里说话,他后来告诉我,那感觉“像被人扒光了衣服扔在广场上”。

密码的脆弱,正是数字身份最危险的裂痕。

我们以为的“方便”,往往就是黑客眼中的“捷径”,撞库攻击(用泄露的密码库批量尝试登录)、暴力破解(穷举所有可能组合)、钓鱼(伪装成可信来源骗取密码)……这些名词听起来遥远,但后果却近在咫尺,一次密码泄露,可能意味着社交账号被劫持、银行信息被窥探、甚至个人隐私照片被公开勒索。数字身份一旦失守,我们精心构建的隐私空间便如沙堡般瞬间崩塌。

如何筑起更坚固的密码防线?我摸索出几条笨拙但有效的原则:

- 告别“短平快”,拥抱“长乱独”:别再幻想用“Iloveyou2023”这种组合蒙混过关了,真正有效的密码,要长(至少12位以上)、要乱(大小写字母、数字、符号无规律混合)、更要独一无二(每个重要账户必须不同),我现在的网银密码,连我自己都记不住——这恰恰是安全的信号。

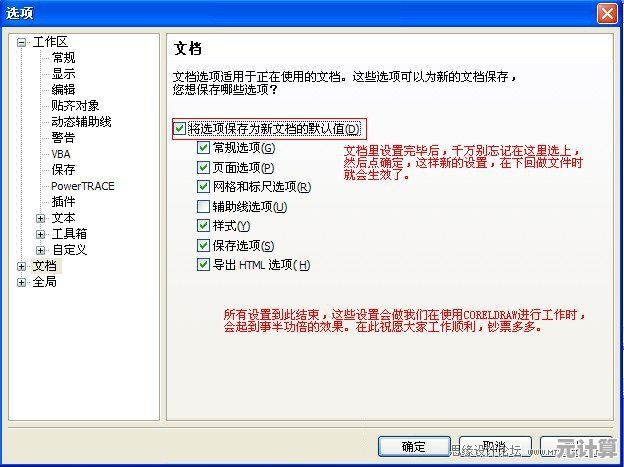

- 善用“保险箱”——密码管理器:起初我对那些“帮你记密码”的小工具充满疑虑,总觉得像把家钥匙交给陌生人保管,但当我发现它不仅能生成并储存那些复杂如天书的密码,还能自动填充登录框时,真香定律再次应验,选择一个口碑好的管理器(并给它设个超级强的主密码!),是管理密码混乱的终极解药。

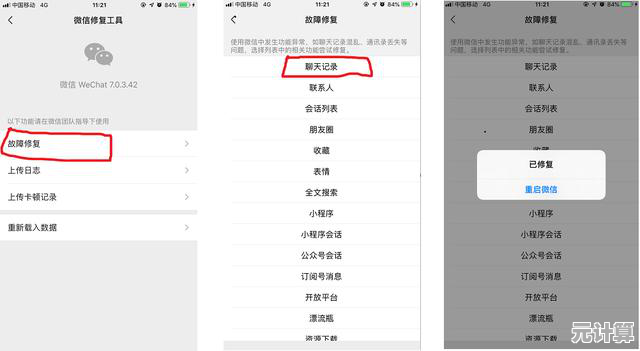

- 双锁更安心——启用多因素认证:密码再强,也非无懈可击,多一道锁,就多一分保障,无论是短信验证码、身份验证器APP生成的动态码,还是指纹/面容识别,开启它!当我的邮箱在异地被尝试登录,手机上的验证码请求就是最及时的警报,那种“幸好开了两步验证”的后怕,比任何说教都管用。

- 定期“体检”——更新与检查:别让密码“一劳永逸”,定期更换关键账户(如邮箱、银行)的密码是必要的,利用一些安全网站(如Have I Been Pwned)检查你的邮箱是否出现在已知的泄露事件中,及时止损,这就像给数字身份做个体检,早发现,早治疗。

密码管理只是基础,数字世界的守护,需要更立体的策略:警惕可疑链接和附件,别在公共Wi-Fi下处理敏感事务,定期更新软件堵住漏洞……这些琐碎细节,共同编织着我们的隐私防护网。

我至今仍记得找回邮箱密码那天的狼狈,那串最终被系统认可的、由密码管理器生成的、长得毫无道理可言的字符,像一把沉甸甸的钥匙,它打开的不仅是一个账户,更是我对数字身份掌控权的重新确认。

在这个时代,我们的数字身份就是新的“身份证”,其价值远超一串字符,守护它,并非追求技术上的完美无缺,而是以持续警惕和切实行动,在喧嚣的比特洪流中,为自己保留一片不被窥探、不被劫持的私密空间,每一次谨慎的密码设置,每一次对多因素认证的启用,都是对“我是我”这一数字主权无声却坚定的宣告。

密码管理不是万能的,但忽视它,在数字洪流中裸泳,代价往往沉重得超乎想象。

本文由魏周于2025-09-28发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/42641.html