手机实名制升级:构筑个人信息安全防线的关键步骤

- 问答

- 2025-09-28 12:13:02

- 3

筑起一道脆弱的墙?

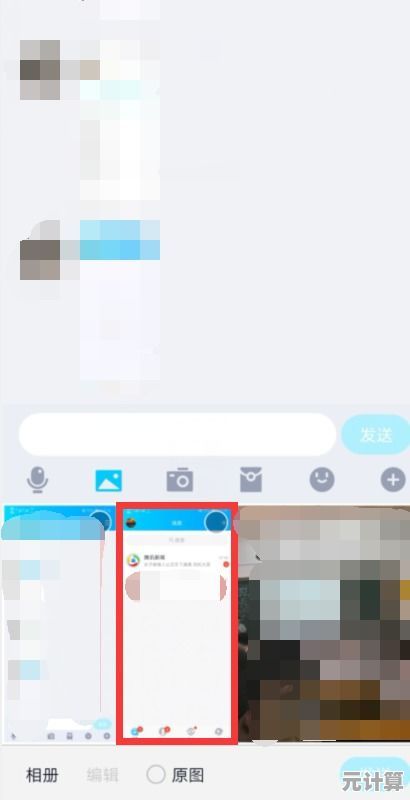

上周,我去营业厅办张新卡,柜员小姑娘麻利地递过表格,头也不抬:“身份证,还有,脸朝摄像头看下。”我下意识地照做,心里却“咯噔”一下——什么时候起,刷脸也成了办卡的“标配”?这堵名为“实名制”的墙,似乎又加高了一层砖石。

实名制,防君子还是防小人?

老实说,起初我对实名制是举双手赞成的,那些骚扰电话、诈骗短信,源头不明,像幽灵一样缠绕着生活,实名制似乎给了我们一个抓手,让那些躲在暗处的“影子”无处遁形,现实却总爱泼冷水。

去年夏天,我接到一个电话,对方精准地报出我的姓名、工作单位,甚至最近网购的商品,然后以“客服退款”为由索要验证码,冷汗瞬间浸湿后背——我的信息,早已被明码标价,在某个看不见的角落流通,那一刻,我忽然明白,实名制或许能拦住“莽撞的贼”,却拦不住那些精心策划、拥有“内鬼”或技术手段的“专业团队”,这堵墙,防君子有余,防小人?恐怕远远不够。

升级的墙,缝隙在哪里?

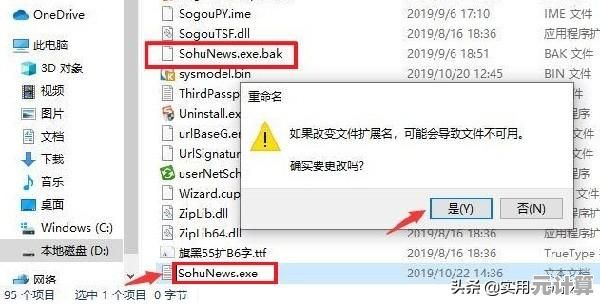

实名制升级,刷脸、活体检测,技术手段确实在进步,但技术的进步,真的能堵住所有漏洞吗?去年某地曝出的新闻至今让我心有余悸:某运营商内部员工,利用职务之便,竟将数千条包含人脸信息的实名认证数据打包出售!这堵墙最坚固的部分,竟是从内部被蛀蚀的。

更别提那些游走在灰色地带的“卡商”,他们像狡猾的鼹鼠,利用监管的缝隙,批量注册、囤积、倒卖实名手机卡,朋友老张就曾深受其害——他名下莫名多出几张欠费停机的异地卡,费尽周折才撇清关系,这些卡最终流向何处?诈骗、洗钱、网络水军……实名制升级了,可“实名不实人”的幽灵,依然在阴影里游荡。

筑墙之后,我们还能做什么?

墙,终究是静态的防御,面对动态的威胁,我们需要的,远不止一堵墙。

- “内鬼”必须严惩: 堡垒最怕从内部攻破,对运营商、掌握数据的机构,必须建立更严苛的内控机制和追责体系,那个贩卖数据的员工,其行为无异于在安全堤坝上凿洞,惩罚必须具有足够的震慑力,让后来者望而却步,数据泄露的代价,绝不能轻飘飘揭过。

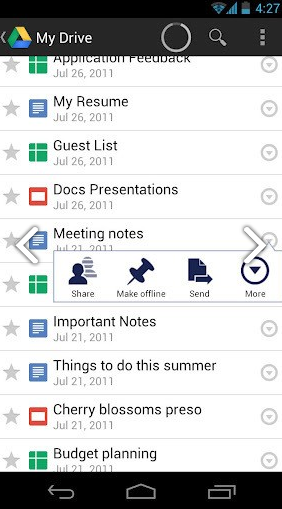

- 监管的“火眼金睛”: 对“卡商”的围剿,需要更精准、更持续的打击力度,这不仅仅是运营商的责任,更需要公安、市场监管等多部门形成合力,利用大数据追踪异常开卡、用卡行为,斩断灰色产业链,监管的网眼,必须比漏洞更细密。

- 我们自己的“门锁”: 实名制是社会的防线,个人信息安全的第一道锁,却永远握在我们自己手中,当接到索要验证码、要求点击不明链接的电话或短信时,多问一句“凭什么信你”?对过度索取个人信息的APP,勇敢地说“不”,保护自己,从提高警惕开始,毕竟,再高的墙,也挡不住自己主动开门。

那天走出营业厅,手里捏着那张薄薄的新SIM卡,感觉沉甸甸的,它关联着我的身份,也关联着无处不在的风险,便利店门口,一个年轻人正对着手机摄像头,按照提示“请眨眼”、“请缓慢点头”……他脸上带着一丝完成任务的轻松。

我站在街角,看着城市里无数闪烁的屏幕和信号,那堵名为“实名制”的墙,在数据洪流中显得既高大又渺小,它确实在努力筑高,砖石一块块垒起,刷脸、活体检测,技术的光环闪烁其上,墙内外的博弈从未停歇——漏洞如同暗流,总在看不见的角落悄然侵蚀。

墙,终究是死的,真正活着的,是墙后那些被保护、也被暴露的我们,每一次信息的泄露,每一次精准的诈骗,都在提醒:这堵墙并非坚不可摧,它需要内控的钢筋、监管的水泥,更需要我们每个人手中那把名为“警惕”的锁。

技术或许能筑起高墙,但守护墙内安宁的,终究是人心。

本文由王谷菱于2025-09-28发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/42844.html