2020年2月CPU天梯图更新:处理器性能飙升,重新定义科技潮流标杆

- 问答

- 2025-09-28 12:43:26

- 6

2020年2月CPU天梯图更新:一场让我钱包发抖的芯片大地震

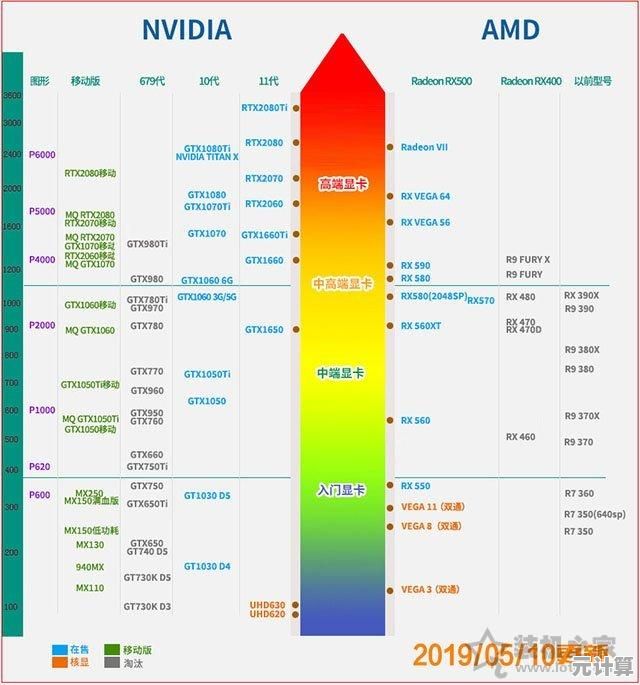

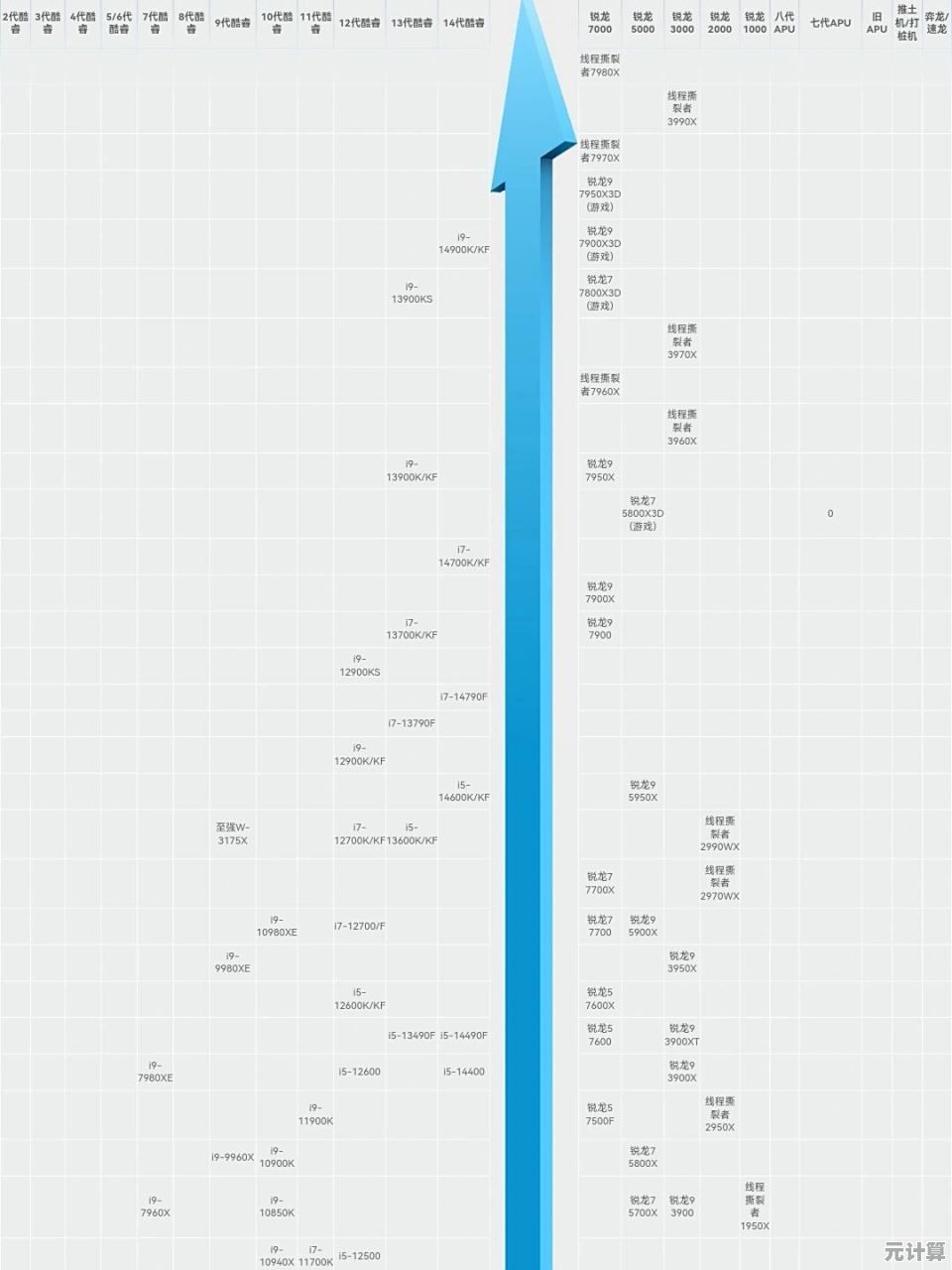

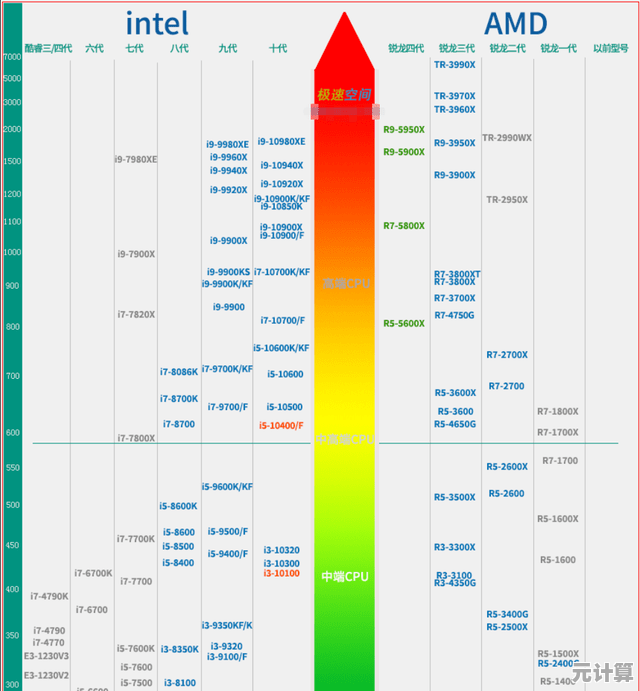

记得2020年2月那个阴冷的下午吗?我正缩在出租屋的旧沙发上刷贴吧,手指冻得有点僵,突然,一张新出炉的“CPU天梯图”像颗炸弹一样在各大硬件论坛炸开——不是常规的微调,是彻头彻尾的洗牌,AMD 锐龙9 3950X,那个拥有16个核心的怪物,居然一屁股坐上了消费级处理器的王座,把英特尔那些昂贵的i9死死踩在脚下,我当时就懵了,对着屏幕喃喃自语:“牙膏厂(英特尔)这次…真被捅穿天花板了?” 💥

这根本不是一次“更新”,更像一场蓄谋已久的性能政变。 几个月前,当AMD带着Zen 2架构的锐龙3000系列(代号Matisse)杀回来时,很多人(包括我)还带着点老眼光,觉得“AMD嘛,性价比还行,但极限性能还得看英特尔”,结果呢?3950X用16核32线程的规格,直接把英特尔引以为傲的i9-9900K(8核16线程)按在地上摩擦——多核性能几乎翻倍!更“打脸”的是,价格还更便宜,我身边一个铁杆“I饭”朋友,装机预算一万五,原本铁了心要上9900K+2080Ti的顶配,看到天梯图和新评测后,沉默了一整晚,第二天默默把购物车里的英特尔套装全删了,换成了3950X,他后来跟我喝酒时苦笑:“不是我不忠诚,是AMD给的实在太多了…这性能差价,够我再加块固态了!” 💸

英特尔呢? 那段时间的应对,只能用“狼狈”来形容,他们引以为傲的14nm工艺,在台积电7nm加持的Zen 2面前,显得格外老态龙钟,发热、功耗控制被甩开一大截,最直观的感受是,我那用着老i7的笔记本,渲染个小视频风扇就狂转得像要起飞,而朋友新装的锐龙7 3700X台式机,干同样的活安静得让人心慌,英特尔当时能拿出手的“反击”,只有匆忙提频的“KS”系列(比如i9-9900KS),本质还是同一块硅片,硬生生挤出最后一点性能,代价是功耗和发热更加失控,用户戏称这是“灰烬版”——性能榨干了,也快烧成灰了,这种“挤牙膏”式的应对,在AMD凶猛的堆核+新架构攻势下,显得苍白无力,市场反应最诚实:装机店老板跟我说,那段时间点名要AMD的客人肉眼可见地增多,连他库房里积压的英特尔高端U都开始愁卖了。

这次天梯图巨变,埋下的种子远比想象中深远:

- “核战”正式白热化: 16核成为消费级标杆,彻底粉碎了“游戏不需要多核”的旧观念,游戏厂商、软件开发者被迫加速拥抱多线程优化,现在想想,后来PS5/Xbox Series X用上8核Zen 2,是不是也有这场桌面革命的影子?

- 性价比重新定义: 花更少的钱,买更强的性能,AMD把这条铁律焊死了,英特尔被迫放下身段,后续产品(比如10代酷睿)疯狂加核降价,消费者成了最大赢家,我当时咬牙上了3950X(肉疼!),但用到现在剪4K视频依然流畅,这钱花得值哭了。

- 平台体验成关键: AMD的X570主板首发支持PCIe 4.0,虽然初代产品南桥风扇有点吵(我的主板就有这毛病,夜深人静时像蚊子哼),但那种文件秒传、游戏加载飞起的感觉,第一次让我觉得“平台”不只是插CPU的底座,而是体验的一部分,英特尔在接口和总线上的保守,当时吃了大亏。

回看2020年初那个冬天,那张被疯狂转发的天梯图,绝不仅仅是硬件爱好者圈子的自嗨,它像一道分水岭,宣告了处理器市场单极垄断时代的终结,一个以性能、核心、性价比全方位厮杀的新纪元,轰然开启。 科技行业的残酷与魅力就在于此——没有永恒的王者,只有永恒的竞争与进步,作为亲历者,我庆幸自己见证了这场“地震”,它带来的性能狂潮和选择自由,至今仍在重塑我们手中的每一台电脑,下次换U时,你还会只看那个“蓝色标签”吗? 🤔💻

(后记:写完这篇,我摸了摸还在服役的3950X机箱,温度不高,噪音不大,心里嘀咕:嗯,再战三年?好像…也不是不行?)

本文由宜白风于2025-09-28发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/42877.html