揭秘英特尔芯片天梯图:创新路径引领下一代科技革命浪潮

- 问答

- 2025-09-28 15:54:35

- 10

我的混乱攀登与下一代心跳

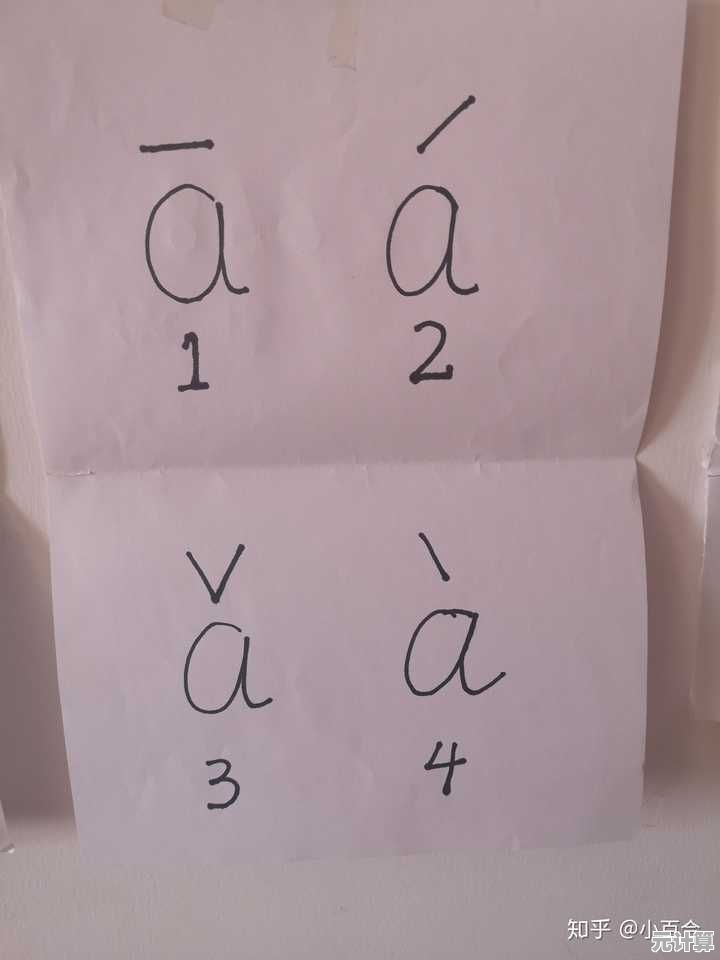

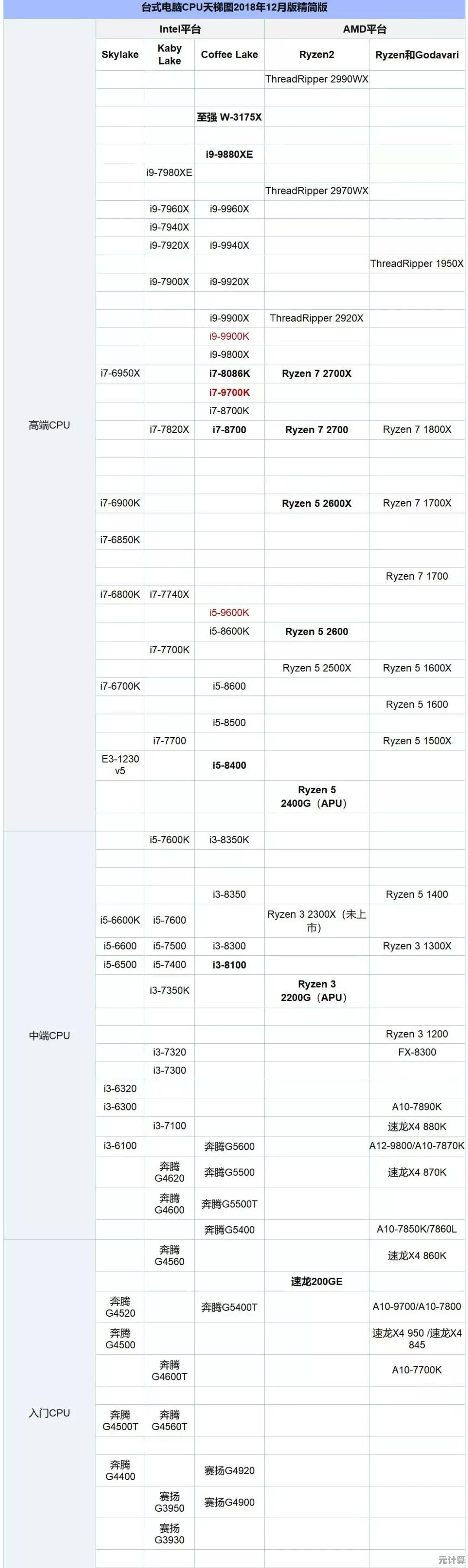

那年夏天,我攥着打暑期工攒下的皱巴巴钞票,站在电脑城攒机店的玻璃柜台前,盯着那些印着不同数字的蓝色小盒子,彻底懵了,奔腾?酷睿i3?i5?后面的数字又代表什么?店员小哥不耐烦地甩过来一句:“看天梯图啊,越高越好!” 那是我第一次被“天梯图”这个词砸中脑袋——一张粗暴又直观的、关于计算力量强弱的“爬山指南”,多年后,当我自己的旧笔记本(一台搭载了五代酷睿i7的“老战士”)渲染个简单视频都开始呼哧带喘、风扇狂转如直升机起飞时,我才真正理解了这张图的重量:它不只是冰冷的排名,更是我们数字生活脉搏跳动的刻度尺。💻

英特尔的天梯图,远非一条平滑上升的直线,它更像一条布满陡坡、急弯,偶尔还打几个趔趄的山路,记得14nm工艺吗?那真是个漫长的“钉子户”时期,从Broadwell到Skylake,再到Kaby Lake、Coffee Lake… 英特尔仿佛被焊死在了14nm这个节点上,被网友戏谑为“牙膏厂”——每次新品发布,性能提升都像挤牙膏般吝啬,我办公室那台Coffee Lake Refresh的i7-9700K,服役至今依然坚挺,某种程度上,它成了那个“挤牙膏”时代耐用性的意外证明?但也让人忍不住想,如果工艺推进更快些… 算了,历史没有如果,当时真替他们捏把汗,隔壁AMD的Zen架构带着台积电更先进的制程汹汹而来,好家伙,苏妈这波操作直接让牙膏厂挤爆了管子!压力之下,英特尔终于踉跄着迈入了10nm(后来改叫Intel 7)时代。

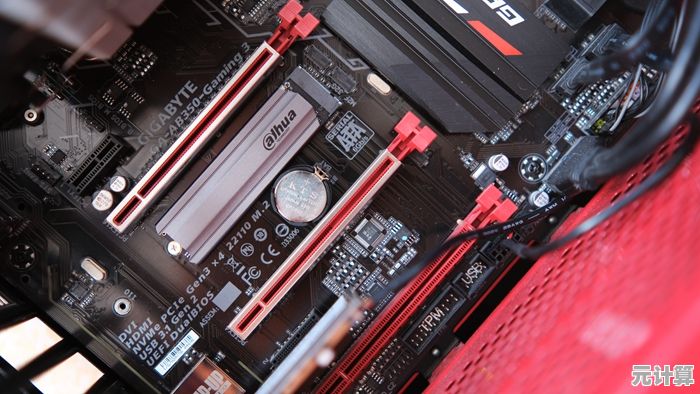

Alder Lake的出现,像往一潭微澜的池水里砸了块巨石,大小核混合架构(P-Core + E-Core)!这想法太野了,直接把桌面CPU的游戏规则撕开了一道口子,我那台新装的12700K,日常办公时安静得像不存在,后台更新、下载悄无声息地在能效核上完成;可一旦打开《赛博朋克2077》,性能核瞬间火力全开,配合DDR5内存(贵是真贵!肉疼!),夜之城的霓虹光影流畅得让人起鸡皮疙瘩,这种“精打细算”的算力分配哲学,第一次让我觉得处理器有了点“智能”的味道——它知道什么时候该拼命,什么时候该偷懒省电。🚀

天梯图的攀登远未到顶,迷雾仍在前方,英特尔喊出的“四年五个制程节点”口号,听起来像一场豪赌,Intel 18A、Intel 3… 这些名字背后是押注未来的孤注一掷,我一位在英特尔封装测试厂工作的老同学,去年聚会时半醉地抱怨:“压力山大啊兄弟,新工艺良率爬坡那阵子,做梦都在调参数…” 这让我意识到,天梯图上每一寸微小的向上挪动,背后都是无数工程师熬红的双眼和实验室里不灭的灯光,更别提AI PC的浪潮了——Meteor Lake内置的NPU,试图把AI计算从云端拽到我们手边的笔记本里,效果如何?我试用过一台,本地跑Stable Diffusion出张小图确实比纯靠CPU/GPU快些,但离“流畅创作”还差口气… 这方向绝对没错,只是这“梯子”还得继续往上搭,而且得快!⏳

回望这张不断延伸、永无止境的天梯图,它早已超越了简单的性能排名,它是一面镜子,映照出英特尔在制程困境中的挣扎求生(14nm的漫长煎熬)、架构颠覆时的孤勇(大小核混合的冒险)、以及对下一个未知高地的全力冲刺(制程蓝图与AI PC的豪赌),每一次“挤牙膏”的嘲讽,每一次“翻身”的惊叹,都是科技脉搏最真实的跳动,下一代革命是什么?也许就藏在下一次制程的跃迁里,或是某个尚未命名的异构核心组合中,看着天梯图上那些密密麻麻的型号,突然觉得… 我们追的到底是性能,还是那个永远在“变得更强”的可能性本身?这张图,终究画的是人类对“更快、更聪明”的无尽渴望,而我的旧i7,还在角落里,安静地见证着这一切。

本文由道巧夏于2025-09-28发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/43082.html