硬笔书法新篇章:融合古典韵味与当代设计的书写风尚

- 问答

- 2025-09-28 16:00:33

- 4

当古典墨香撞上当代设计

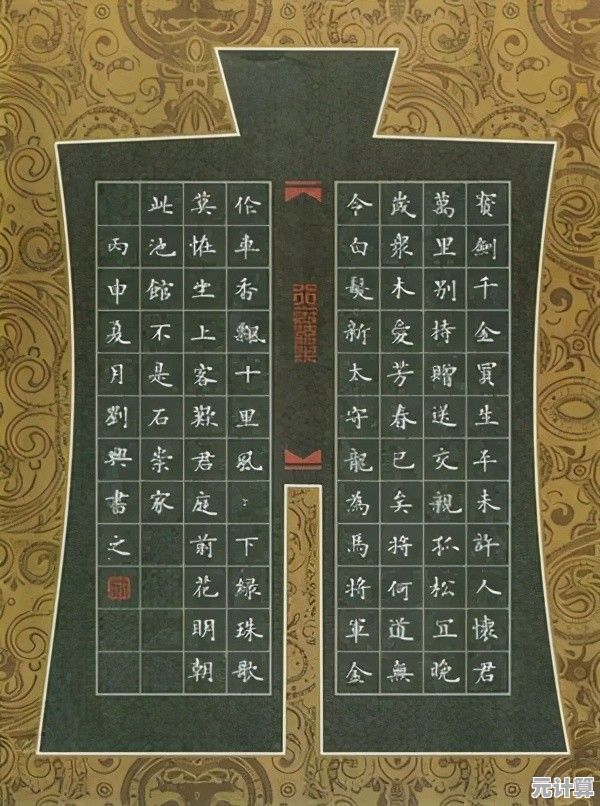

小时候被逼着练字,墨汁染黑了手指,横竖撇捺的规矩刻进骨头里,那时只觉得是种折磨,何曾想过那些规整的笔画里藏着山河?直到去年在杭州一个不起眼的小展上,看见一幅硬笔作品——颜体骨架撑着,线条却如现代建筑般利落干净,背景是极简的几何色块,墨色在雪白卡纸上晕开,像一滴古典的泪落进当代的容器里,我站在那幅字前,突然被一种奇异的熟悉与陌生感击中:这分明是颜真卿的魂,却穿着21世纪的衣裳。

古典的魂,在当代的纸上重新呼吸。

硬笔书法总被误解为“毛笔的简化版”,实在委屈,它自有筋骨,朋友阿哲做字体设计,曾为一家新中式茶饮品牌设计LOGO,他苦恼许久,最终从赵孟頫的小楷里“偷”来几个字的间架,用极细的针管笔重构,线条如琴弦紧绷,又在转折处保留一丝毛笔的温润“飞白”(那毛笔枯笔时留下的丝丝缕缕的痕迹),印在磨砂质感的杯套上,古典的雅致与现代的冷冽奇妙共生,老板说,常有客人盯着杯子出神,问“这字…有点老,又有点新?”——这不正是我们想要的?阿哲笑着对我说,指尖还沾着未干的墨渍。

当书写挣脱“实用”的枷锁,便有了无限可能。

说真的,硬笔书法的“实用性”早被键盘碾得七零八落,可正是这“无用”,反让它自由了,去年冬天,我收到一张朋友手写的贺卡,牛皮纸粗糙的纹理上,她用秀丽笔抄了半首《春江花月夜》,奇妙的是,诗句并非工整排列,而是随性“流淌”在纸上,字的大小、墨的浓淡,甚至行距的疏密,都随着江月意象起伏跌宕,有些笔画甚至故意“断开”,像月光被云层暂时遮蔽,这张卡躺在在一堆印刷精美的圣诞卡中,像一块温热的玉,那一刻我懂了:书写不是复刻,是心跳的痕迹,那些“不完美”的飞白、涨墨、甚至偶现的颤抖,都是活人的气息,是键盘永远敲不出的生命质感。

墨痕未干,前路已铺向更远的交汇处。

硬笔书法的困境?当然有,太多人还困在“临得像不像”的牢笼里,把字写成了僵硬的标本,但生机也在萌动,上海有个年轻团队“墨未”,他们玩得更野:把用户的手写签名通过动态捕捉技术,转化为3D虚拟空间的“墨迹雕塑”,实时投影在互动墙上,指尖划过空气,古老的墨韵竟在虚空中生长、盘旋、消散…那一刻,书写不再是纸上的二维囚徒,它挣脱了,成了可触摸的时空之舞,这实验或许生涩,却像一声响亮的叩问:笔尖的疆域,究竟能延伸多远?

那天在展馆角落,看见一位老先生对着那幅“混血”硬笔字摇头:“这算什么书法?”我忽然想笑,书法的河床,何曾凝固不变?从甲骨到竹简,从碑刻到笺纸,载体与美学永远在流动,硬笔这支“现代笔”,蘸取的依旧是千年不干的墨,它不必匍匐于毛笔的阴影下,也不必谄媚于冰冷的像素格,它的力量,恰在于笨拙地、固执地、甚至有点狼狈地,在古典的深潭与当代的洪流之间,搭一座只属于此刻的桥,墨色淋漓处,是我们这个时代独有的、带着毛边的心跳。

你看,那纸上未干的,何止是墨?分明是过去与未来,正借我们的手,悄然对话。

本文由苦芷烟于2025-09-28发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/43088.html