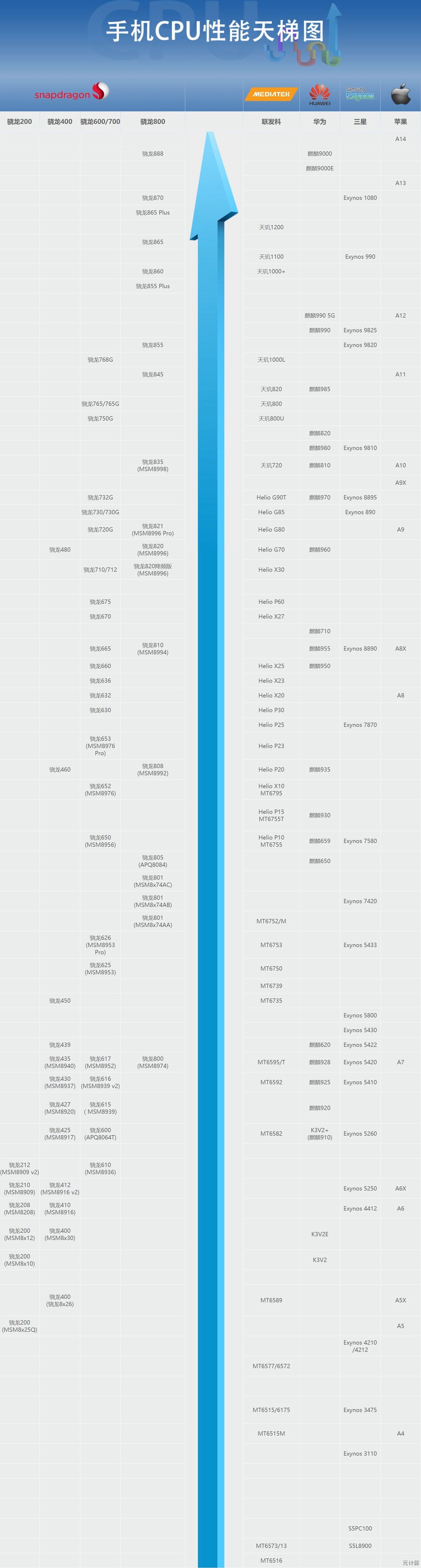

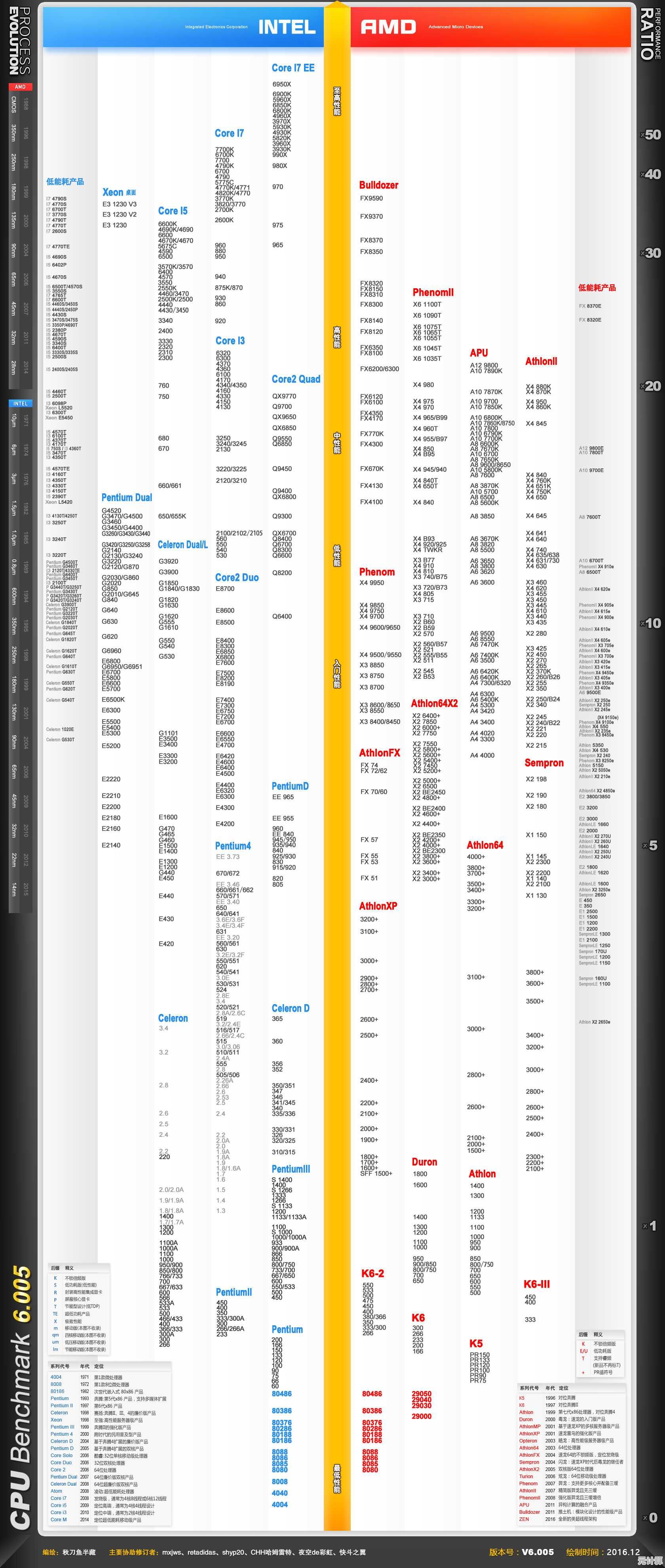

芯片天梯图深度解读:关键参数如何决定设计与性能表现

- 问答

- 2025-09-28 19:40:35

- 9

参数背后的烟火气与真实力

每次打开电脑硬件论坛,满屏的芯片天梯图看得我眼花缭乱,那些整齐的排名线条,像极了小时候成绩单上的名次表,冰冷又绝对,可真正拆开主机箱,看着那块小小的硅片,我总忍不住想:这些排名背后的数字游戏,真的能定义一块芯片的灵魂吗?🤔

制程数字的迷思:7nm ≠ 7nm? “7nm工艺制程!”——厂商总爱把这个数字印在最显眼的位置,可你知道吗?台积电的7nm和Intel的7nm(后来改叫Intel 7)根本不是一个量级的战场!当年我攒机选了颗AMD Ryzen 5 3600(台积电7nm),朋友炫耀他的Intel 10代i5(14nm+++),结果游戏帧数居然互有胜负。💥

工艺数字的障眼法:

- 台积电7nm ≈ Intel 10nm(密度接近)

- 三星5nm ≈ 台积电7nm+(性能对标)

- 命名成了营销游戏,密度和晶体管数量才是硬通货

核心与线程:多就是好吗? 去年我咬牙上了16核的Ryzen 9 5950X,想着从此剪辑4K视频再也不卡,结果呢?导出时CPU占用率常年在30%徘徊——软件根本喂不饱它!反而日常开网页时,那颗小核调度混乱的Intel 12代i5频繁卡顿,气得我差点砸键盘。⌨️🔥

核心数量的真相时刻:

- 视频编码/3D渲染:核心越多越暴力(线程撕裂者64核的恐怖)

- 网游/轻办公:高频6核往往比低频16核更丝滑(比如i5-13600KF)

- 混合架构:Intel大小核调度仍是玄学(Win11也没完全治好)

缓存:容易被忽视的“快车道” AMD的5800X3D给我上了一课,参数平平无奇,直到我把老显卡插上去跑《魔兽世界》——主城帧数从75飙升到140!3D V-Cache堆叠的96MB三级缓存,像给CPU开了条专用高速路,原来堆缓存比无脑拉频率更能治“卡顿癌”。🚀

缓存层级的关键作用:

- L1/L2缓存:CPU贴身保镖,速度堪比光速(延迟<1ns)

- L3缓存:核心间共享数据池(游戏/数据库性能命门)

- 特殊设计:3D V-Cache(AMD)、Ring Bus(Intel)直接决定数据吞吐效率

功耗墙:性能的隐形牢笼 朋友炫耀他的i9-13900KS能跑6GHz,我默默打开AIDA64拷机——10秒后温度破百降频到5.2GHz,所谓“峰值性能”就像橱窗里的奢侈品,TDP功耗墙才是日常的紧箍咒,我那颗锁65W的Ryzen 7 5700G,插ITX小机箱里安静得像个美梦。🌙

功耗与散热的生死博弈:

- 笔记本芯片:45W的i7-13700HX实际性能碾压125W的旧款i9(架构碾压功耗)

- 迷你主机:苹果M2 Max用50W功耗干翻Intel 150W芯片(能效比革命)

- 超频玩家:分体水冷砸5000元只为压住i9超频5℃(边际效应警告)

内存与IO:被低估的“后勤部长” 给老电脑换DDR5内存是什么体验?同事的i7-12700K插上DDR5-6000后,《赛博朋克2077》最低帧暴涨40%——内存带宽终于喂饱了显卡,而苹果M1 Ultra用统一内存架构,让GPU直吃800GB/s带宽,Intel看了直摇头。🍎

外围接口的隐藏战力:

- DDR5 vs DDR4:带宽翻倍但延迟更高(游戏需精细调参)

- PCIe 5.0:当前显卡根本吃不满(但未来RTX 5090可能救命)

- 核显性能:AMD RDNA2核显玩《原神》时,Intel UHD还在扫雷

天梯图上的排名终归是实验室里的标本,真正装进机箱的芯片,要在散热器的重压下呼吸,在主板供电的波动中求生,参数是工程师的浪漫,体验才是用户的真相,下次看到天梯图,不妨多问一句:这数据是在什么功耗下跑的?用什么散热压的?——毕竟我的桌面,可没有液氮炮这种神仙装备。🎮

(夜深了,机箱风扇还在转,它大概也在思考自己的“人生参数”吧)

本文由势芫华于2025-09-28发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/43323.html