2017年电脑芯片性能天梯图:全面解读科技新趋势与硬件发展动向

- 问答

- 2025-09-28 21:17:01

- 1

2017年电脑芯片天梯图:一场颠覆与混乱的盛宴

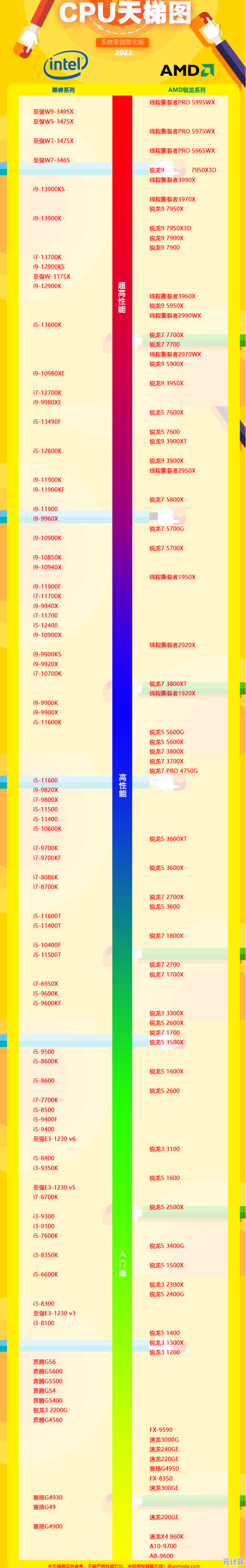

2017年初,朋友小陈攥着预算,信誓旦旦要装一台“碾压未来五年”的游戏主机,他毫不犹豫选了当时桌面旗舰i7-7700K——四核八线程,Intel的“金字招牌”,半年后,当他看着Ryzen 7 1700以更低价格跑出几乎翻倍的多线程性能,那张欲言又止的脸,成了我对2017年芯片战争最生动的记忆。

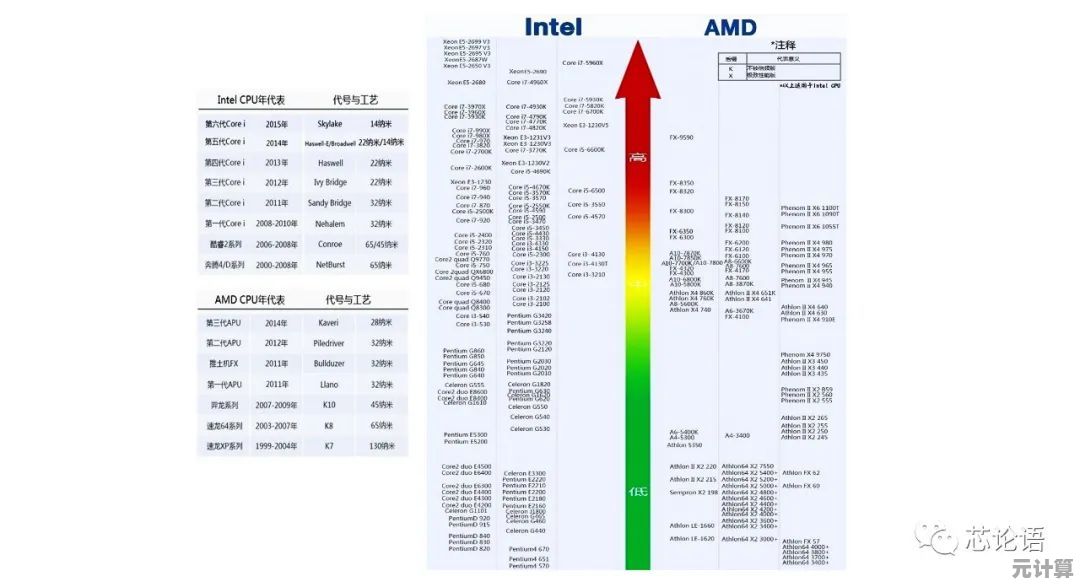

Intel:王座上的裂痕与高塔的眩晕 Intel的2017年,像一场华丽又略带踉跄的独舞,消费级桌面,Kaby Lake(第七代酷睿)仍是绝对主力,那颗i7-7700K,凭借高频优势(轻松风冷上5GHz?我们试过,确实有雕,但多数稳在4.8GHz已是谢天谢地),在游戏帧数上依然称王,可当朋友兴奋地打开《文明6》后期存档,或是尝试边直播边游戏时,四核的力不从心暴露无遗——后台OBS的卡顿提示像在无情嘲讽。

不甘寂寞的Intel在年中祭出Skylake-X,HEDT平台迎来i9时代,18核的i9-7980XE如同性能怪兽,价格也“怪兽”得令人窒息(当时市价近2000美元,现在想想都肉疼),它确实为专业渲染、科学计算提供了新高度,但普通用户?看看就好,更尴尬的是,某些早期X299主板对AVX-512指令集的支持堪称灾难,高负载下功耗与发热直接“起飞”,风冷根本压不住,水冷也常狼狈不堪,这“王冠”戴得,实在有点烫手。

AMD Ryzen:平地惊雷与成长的阵痛 2017年2月,AMD扔下了名为“Ryzen”的重磅炸弹,第一代Ryzen 7(1700/1700X/1800X)以8核16线程的规格,直接杀入Intel传统的高端腹地,价格却亲民得多,我至今记得拿到Ryzen 7 1700时的兴奋——原装散热器居然自带RGB!更震撼的是,用它转码一段4K家庭视频,时间比我的老i5缩短了一半还多,多核时代,真的来了。

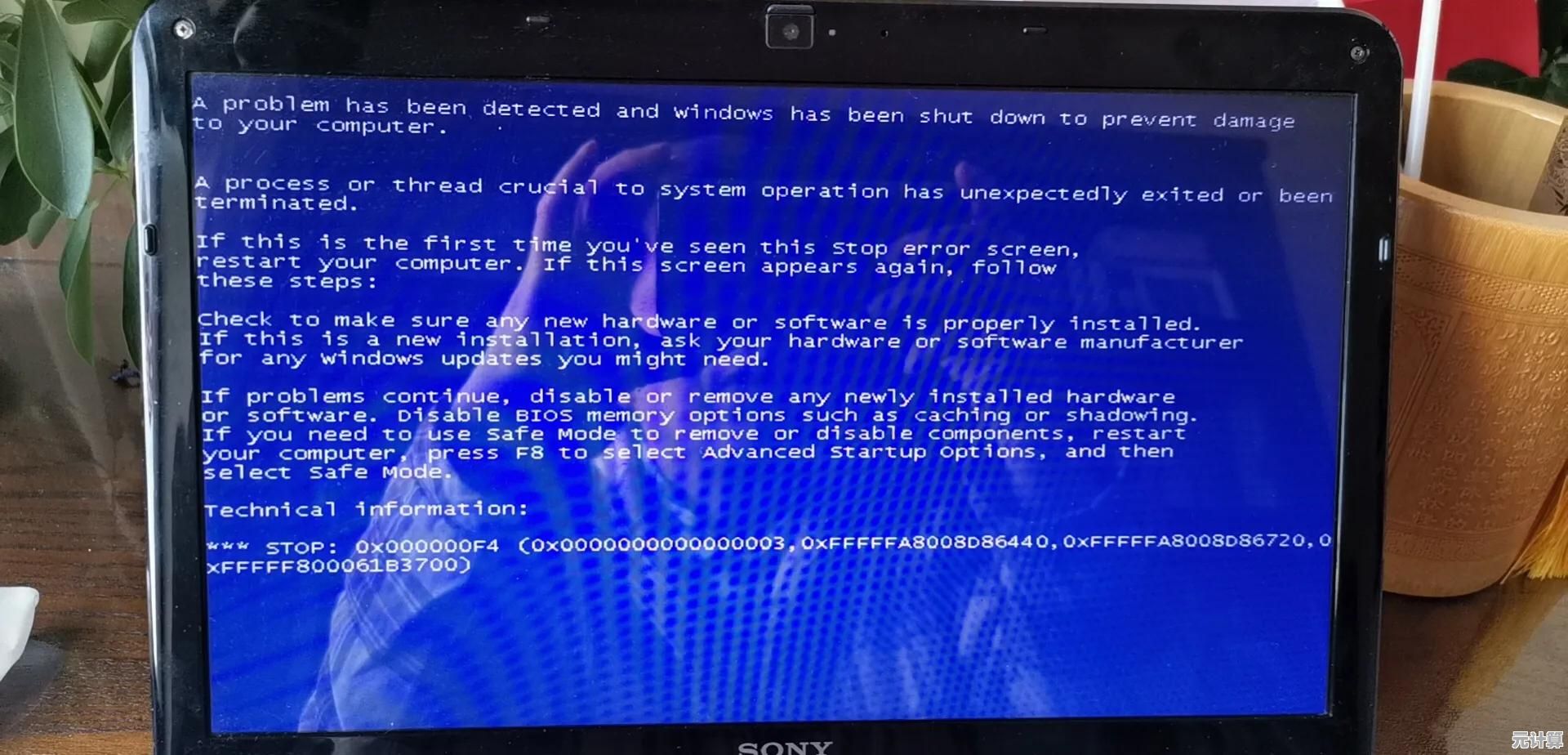

初生的Zen架构并非完美斗士,内存兼容性成了早期用户(包括我)的噩梦,为了我那套标称3200MHz的内存能在华硕B350主板上稳定跑上2933MHz,我几乎翻遍了国内外论坛,更新了不下五次BIOS,调整小参到眼花缭乱,游戏性能,尤其是依赖高帧率的电竞类游戏,相比同期的7700K确实存在可感知的差距——这成了当时贴吧里Intel拥趸最常攻击的“痛点”,AMD用性价比撕开了市场,但“全能冠军”之路,才刚刚起步。

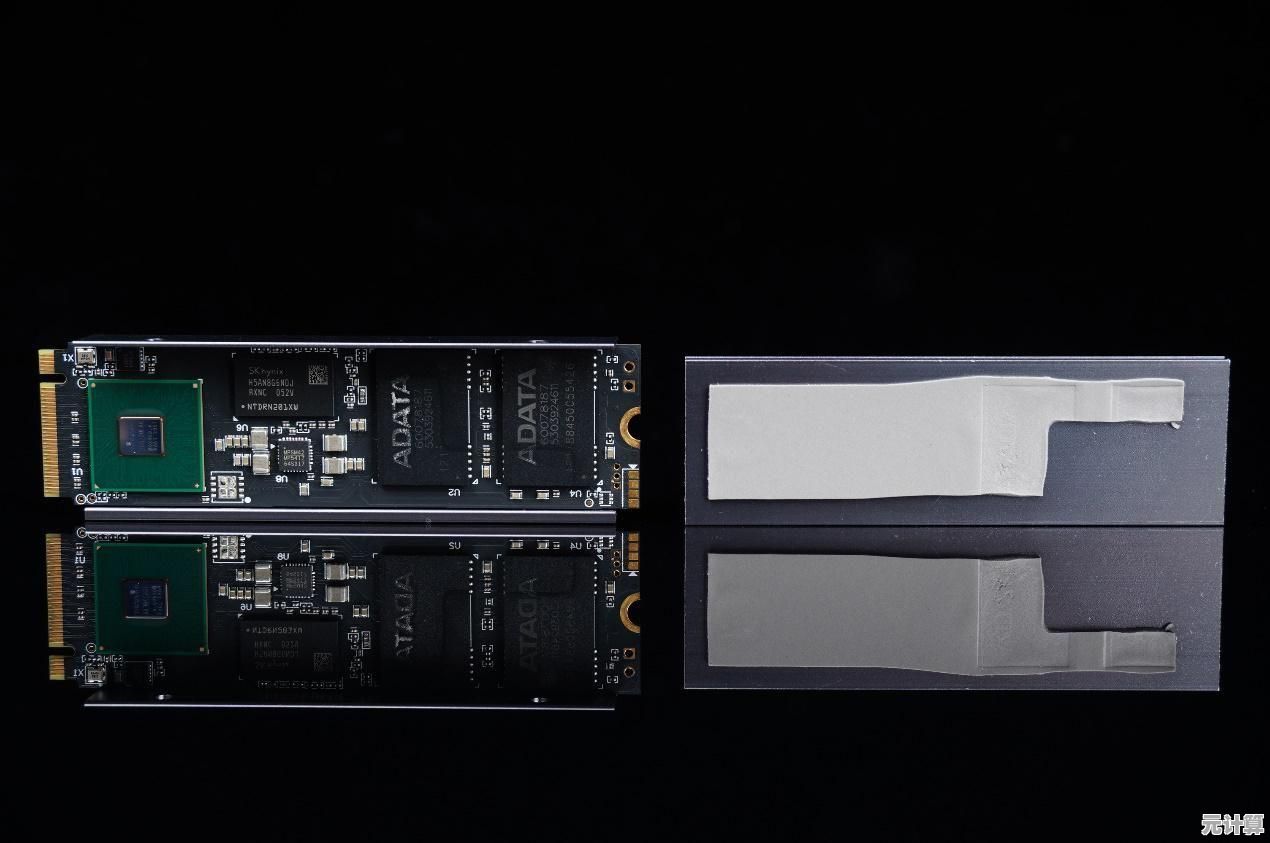

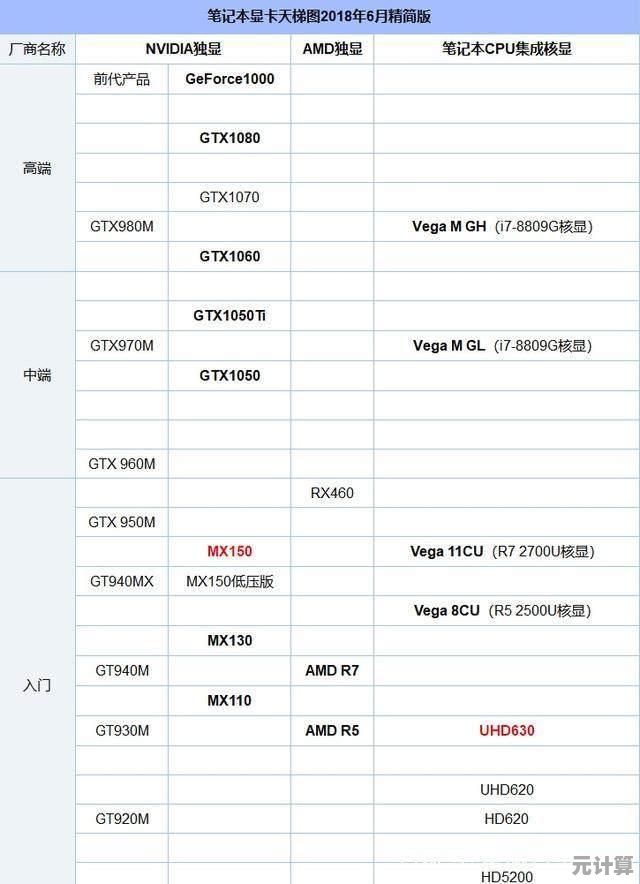

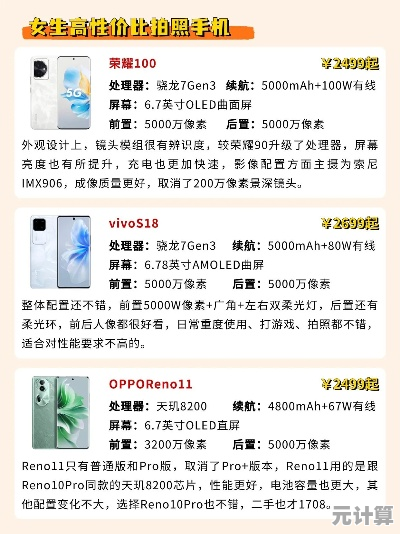

笔记本领域,Intel的“挤牙膏”哲学依然稳如泰山,七代酷睿移动版(Kaby Lake Refresh)如i7-7700HQ,仍是万元级游戏本的“标配”,性能提升?聊胜于无,更讽刺的是,大量所谓“高性能”游戏本孱弱的散热设计,让这些芯片在高负载下疯狂降频,标称的睿频成了“纸面数据”,身边不少朋友抱怨,新买的游戏本玩《绝地求生》不到半小时,帧数就“腰斩”,键盘区域烫得能煎蛋——芯片性能再强,也架不住厂商在散热上的“偷工减料”。

天梯图上的众生相与我的装机血泪史 回望2017年的天梯图,它不再是一条平滑上升的曲线,更像被撕裂的两极:

- 桌面多核王者: AMD Ryzen 7/Threadripper(对,还有那16核的Threadripper 1950X!)凭借核心数量优势,在生产力领域一骑绝尘。

- 游戏高频王者: Intel i7-7700K 在依赖单核/四核优化的游戏中仍具统治力。

- HEDT 云端与泥潭: Intel i9 系列性能登峰造极,价格和功耗也“一览众山小”,非刚需勿近。

- 笔记本: 整体沉闷,性能释放严重依赖厂商散热良心(而良心往往稀缺)。

这一年,我自己的装机经历堪称“教科书式踩坑”,冲着Ryzen的多核性价比,选了1700+B350+某品牌“高频”内存,结果遭遇:

- 内存翻车: 内存死活上不了标称频率,最终降频至2933MHz使用,损失部分性能。

- 早期BIOS的玄学: 首发主板BIOS各种小毛病,冷启动偶尔失败、USB设备间歇性失灵,直到几个月后的更新才基本稳定。

- 游戏帧数的心结: 虽然日常和多任务流畅到飞起,但玩《CS:GO》时帧数确实比朋友同价位的7700K平台低了一截,心里那点小疙瘩持续了挺久。

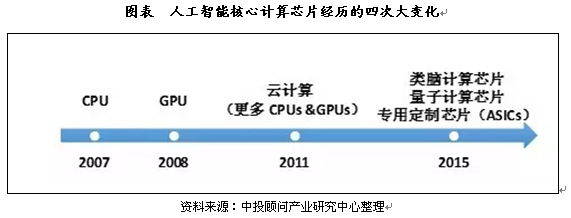

混乱中的启示:未来已来,但并非坦途 2017年的芯片天梯图,是旧秩序崩塌与新纪元开启的见证,AMD的Ryzen像一柄利剑,刺穿了Intel“挤牙膏”的舒适区,迫使整个行业正视多核化的浪潮,消费者第一次在主流价位拥有了挑战专业级多任务处理的能力。

技术的跃进总伴随着成长的阵痛,兼容性问题、早期优化不足、不同应用场景下的性能差异,都让这场盛宴显得喧嚣而略带狼狈,笔记本市场则提醒我们,芯片的“理论性能”与用户手中的“实际体验”之间,还横亘着散热、功耗墙、厂商调校等多重鸿沟。

回头看2017,那场由芯片掀起的风暴,核心的轰鸣早已超越了实验室的跑分,它粗暴地撕开了我们习以为常的“够用”假象,把多线程的浪潮直接拍在每个人桌上——无论你是否准备好,我那块曾让我熬夜调校内存参数的Ryzen 7 1700,如今在二手市场身价寥寥,但它教会我的事却异常清晰:真正的性能革命,从不在参数表里完成,而在每一次软件卡顿后的咒骂、每一次渲染时间缩短的惊喜、甚至每一次为兼容性翻遍论坛的焦灼中野蛮生长,芯片的战争没有胜者,只有不断被重新定义的“够用”二字,以及我们这些用户,在性能与代价之间永恒的掂量。

本文由魏周于2025-09-28发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/43425.html

![[QQ三国]烽火连城,热血征战成就霸业传奇!](http://max.xlisi.cn/zb_users/upload/2025/09/20250928224921175907096142884.jpg)