掌握手机号码状态检测与归属地详细查询的方法解析

- 问答

- 2025-09-29 18:40:26

- 6

掌握手机号码状态检测与归属地详细查询的方法解析

上周三,一个陌生号码在凌晨两点连续拨打了三次我的手机,我犹豫着要不要接,心里盘算着:是推销?是诈骗?还是哪个朋友换了号码?最终没接,但那种被未知号码侵扰的烦躁感盘踞心头,像一根细小的刺,扎得人不得安宁,这让我再次意识到,在这个电话诈骗层出不穷的时代,掌握一点号码查询的“小技能”,早已不是技术宅的专属,而是普通人的生存刚需。

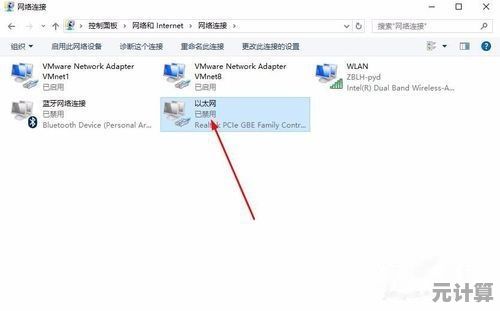

起初,我只会笨拙地打开手机通讯录,输入那串数字,期待它能自动跳出归属地提示——这招在安卓机上偶尔奏效,但面对苹果手机就彻底失灵,后来,朋友告诉我可以试试搜索引擎,直接输入号码查询,我试了,结果五花八门:有时能跳出模糊的归属地(广东移动”),有时却只得到一堆毫不相关的广告链接,甚至还有“该号码疑似诈骗”的惊悚提示,真伪难辨,徒增焦虑,这种原始方法,效率低得像在信息泥潭里徒手摸索。

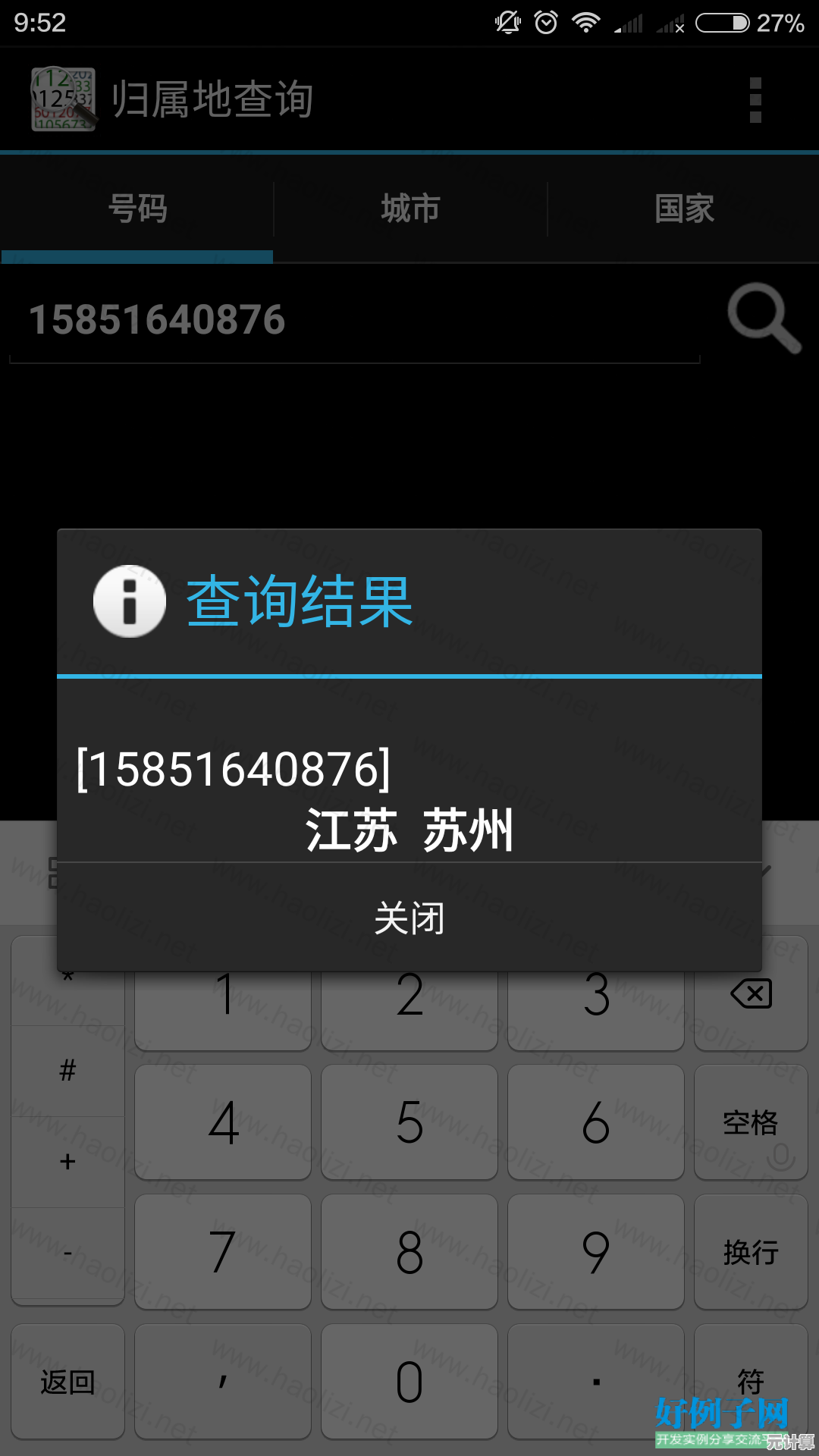

后来,我摸索到了更“专业”的路径——利用运营商官方渠道或第三方数据平台提供的API接口,通过支付宝的“手机号查询”服务,输入号码后,几秒内就能返回清晰的归属地信息(精确到地级市)和运营商类别(移动/联通/电信),这类服务通常基于庞大的号段数据库,其核心原理在于:我国手机号码前7位(即“号段”)由工信部统一分配,对应着固定的运营商和地域归属,平台通过实时比对这串数字与数据库的映射关系,就能快速“解码”号码的“出生地”和“运营商身份”。

但“归属地”只是基础信息,真正让我觉得“实用”的,是状态检测——这个号码是活着的,还是早已停机注销?是正常在用,还是被标记为“骚扰电话”?这背后涉及更复杂的动态数据抓取与整合,一些平台(如“号码百事通”或部分安全类APP)会接入通信管理局的号码状态数据库,甚至结合用户标记数据,尝试判断号码的“活性”与“风险”,我曾用某平台查过一个频繁打来的推销号,结果显示“该号码近期被多位用户标记为‘房产中介’”,瞬间了然,果断拉黑,耳根清净不少。

这条路并非坦途,我曾在一个号称“精准实时”的第三方平台付费查询一个可疑号码,结果返回“状态正常,归属地北京”,几天后,警方通报该号码涉及一起跨省诈骗案,实际使用地和登记地根本不符!这让我深刻体会到:查询结果,尤其是状态信息,存在滞后性与片面性,号码可能被转卖、“养卡”、或利用虚拟运营商号段作案,数据库更新未必能完全同步,技术有边界,查询结果只能作为参考,而非“免死金牌”。

更尴尬的一次经历发生在咖啡馆,朋友给我一个新号码,我习惯性地打开查询页面输入,结果赫然显示“该号码归属地:XX省XX市(前女友所在城市)”,朋友探头一看,眼神瞬间微妙起来:“哟,查得挺细啊?”我手忙脚乱地关掉页面,咖啡差点打翻,那一刻,隐私的边界感在技术的便捷面前显得格外脆弱,我们查询他人号码时,是否越过了某种无形的线?号码背后是一个活生生的人,而非一串可随意“解码”的数据,这种便利与窥探欲之间的模糊地带,常让我在点击“查询”按钮前,多一丝犹豫。

我依然会使用这些工具,但心态已然不同:

- 降低预期:将查询结果视为“线索”而非“铁证”,尤其是状态信息,动态变化是常态。

- 交叉验证:不迷信单一平台,多试一两个可靠渠道(如官方服务、主流安全APP)综合判断。

- 保持敬畏:每一次查询,都提醒自己技术便利的背面是隐私的薄纱,非必要,不深查;有必要,也点到为止。

那个凌晨的未接来电,我后来在一个聚合类号码查询APP上输入了它,页面显示:“归属地:湖南长沙 | 运营商:中国联通 | 近期无标记记录”,我盯着屏幕,没有回拨,技术给了我一个模糊的答案,驱散了部分未知带来的焦虑,但最终是否按下通话键的选择权,以及随之而来的人际互动中的谨慎与判断,依然牢牢握在自己手里,号码可以“解码”,但人心与意图,终究需要更复杂的“算法”去感知——这算法,叫阅历,也叫分寸。

在信息洪流中,我们总渴望抓住一些确定性的锚点,一串数字背后的归属地、状态,似乎就是这样的锚,技术赋予我们窥探的“钥匙”,但如何使用这把钥匙,在便利与尊重、好奇与克制之间找到平衡点,或许比掌握查询方法本身,更能定义我们与技术、与他人的关系,毕竟,冰冷的数字背后,链接着的是同样温热、同样需要空间的心跳。

本文由毓安阳于2025-09-29发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/44741.html