揭秘手机定位技术:如何在精准追踪与隐私保护之间找到平衡点?

- 问答

- 2025-09-30 00:39:29

- 2

我在精准追踪与隐私夹缝中的狼狈求生记 😅

那天我站在陌生街角,手机地图上的蓝色圆点固执地卡在两条街之外,导航机械音还在重复:"您已到达目的地。" 冷风里我攥着发烫的手机,突然意识到:不是我在用定位,是定位在用我。

1 定位的"魔法":便利背后的幽灵触手

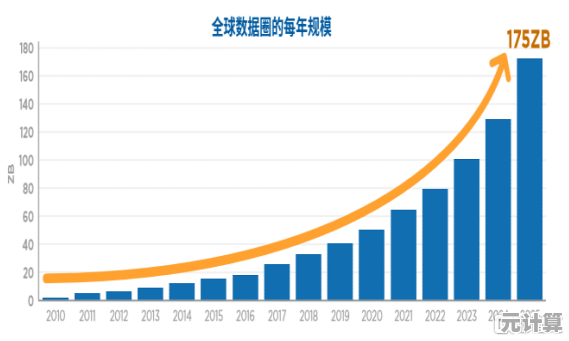

朋友小敏刚在母婴店摸了下婴儿车,当晚手机就被奶粉广告淹没。"它怎么知道的?我没搜索过啊!" 她声音发颤,运营商基站三角定位、GPS卫星信号、WiFi嗅探定位...这些技术像空气般包裹我们,商场热力图能精确到我在哪个货架前停留了37秒,外卖App甚至能预判我下周二的宵夜欲望——精准得让人脊背发凉。

有次深夜打车,司机突然说:"姑娘你住X小区吧?我昨天也载过这栋楼的。" 我当场社死——行程记录里的详细门牌号,在司机端暴露无遗。

2 隐私的窟窿:我的生活成了透明橱窗

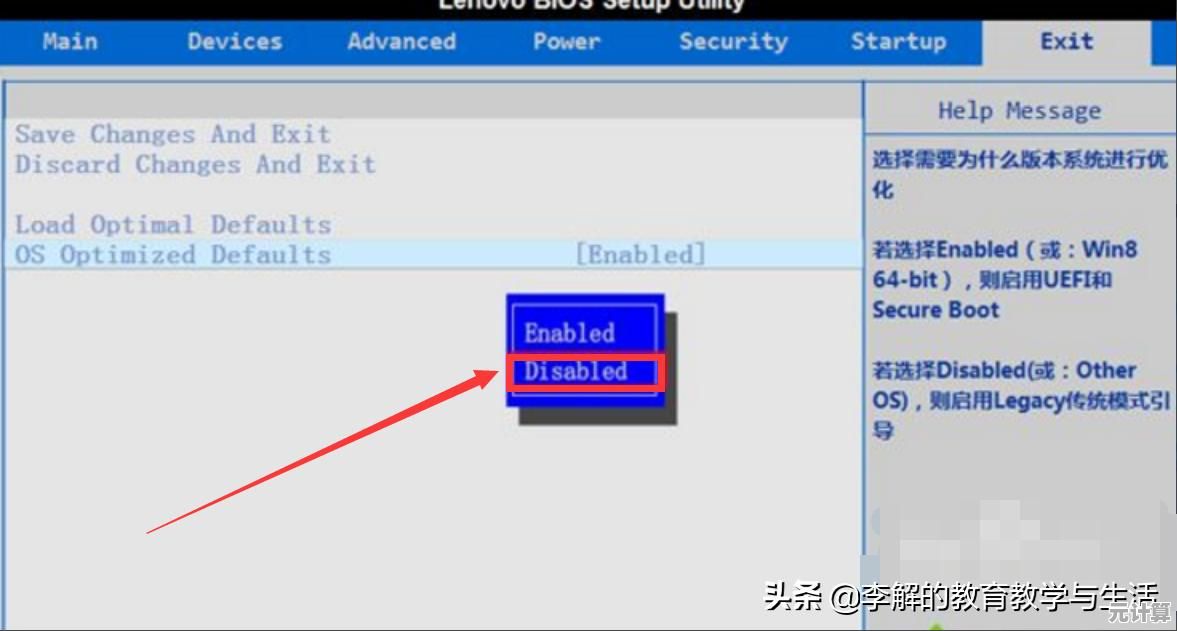

某国产手机默认开启"用户体验计划",美其名曰改进服务,实则持续上传位置数据,我在设置里翻了七层菜单才关掉它,像在拆定时炸弹🧨。

更荒诞的是某读书App,要求位置权限否则不能看书。"难道我读《三体》还要向三体人报坐标?" 愤而卸载时,想起《1984》里那句"老大哥在看着你",指尖莫名发凉。

3 平衡木上的挣扎:我的笨拙防御术

现在我会:

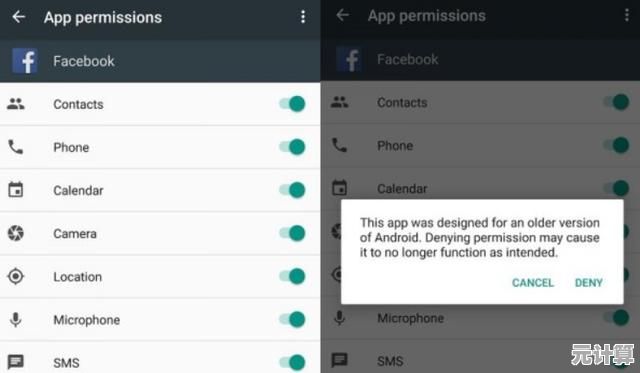

- 关掉所有非必需定位权限(每次点"拒绝"都像玩扫雷)

- 用虚拟号码注册不信任平台

- 定期清理广告ID(虽然三天后又长出来)

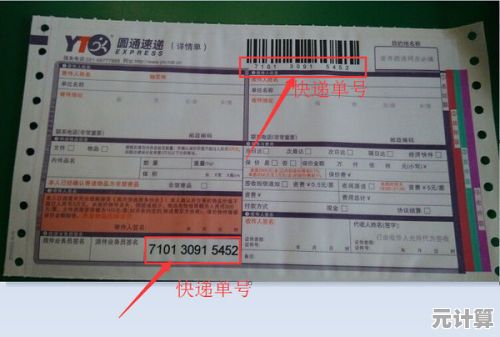

- 给快递地址写"放消防栓旁"(像在玩间谍游戏)

有次叫维修师傅,故意把定位定在隔壁楼,结果师傅电话怒吼:"根本找不到!" 在隐私和现实间走钢丝,常摔得鼻青脸肿。

4 技术的悖论:困在系统里的不只是外卖员

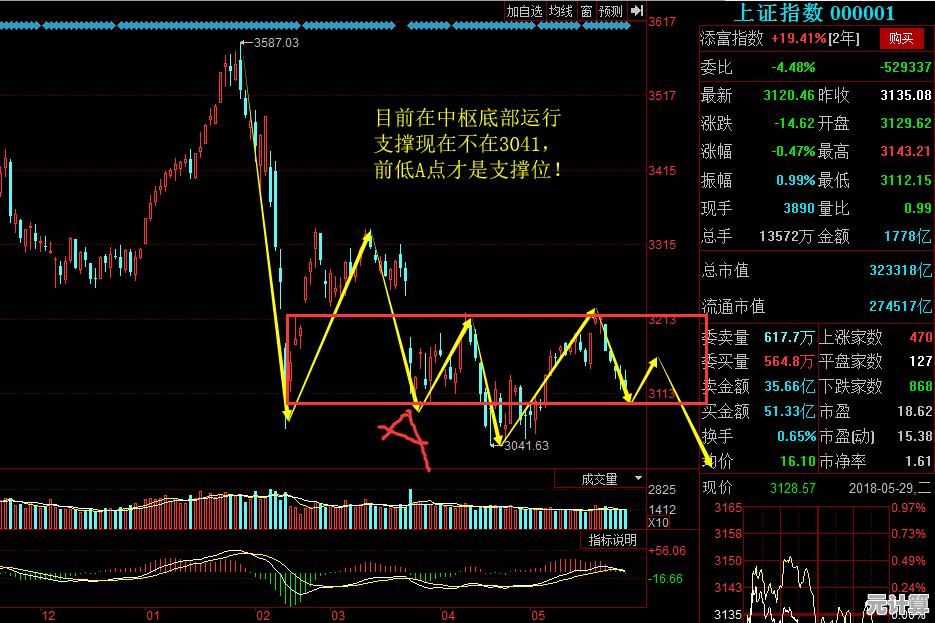

杭州曾破获通过外卖数据定位政要的案件,而普通人的危机更隐蔽:同事通过运动App发现我常去某健身房,相亲对象根据打车记录推算我的收入...当位置成为社交货币,每个人都成了行走的数据裸奔者。

最讽刺的是,要求严查老公行踪的主妇,也会因健身教练知道她每天去接孩子而暴怒。我们在索取他人透明时,却渴望自己隐形。

5 微光中的出路:不完美的生存法则

在德国,朋友因邻居投诉其花园派对噪音,警察却拒绝用手机定位确认他是否在家:"宪法保护公民位置信息如同保护卧室。" 这让我想起国内某快递柜用万人脸数据训练AI被重罚的新闻——法律铁拳偶尔也能砸中作恶者。

我的笨办法:

- 重要会面关机或带备用机(像上世纪特务)

- 用现金支付敏感消费(收银员看我的眼神像看出土文物)

- 在电子地图上给家标注成公厕(至少能过滤掉蹭饭的同事)

上周暴雨夜,打车软件崩溃,我拦到辆出租车,司机没开导航:"这城市我跑了二十年,闭着眼都能走。" 暖黄路灯滑过车窗,那一刻突然觉得,不被算法裹挟的踏实感,比"预计5分钟后到达"的精准更珍贵。

技术永远在进化,但人性的尺度不会变,或许真正的平衡点,不在于封杀定位技术,而在于我们是否还记得:生活本该有迷路的权利,有消失的自由,有在数字洪流中划出一寸"未知之地"的勇气。

当手机再次弹出"允许获取您的位置吗?" 我深吸口气,第N次按下"仅使用时允许",至少今夜,我的梦境坐标不必向任何服务器报备。🌍

本文由兆如曼于2025-09-30发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/45114.html