探索谷歌浏览器:打造极速、安全的个性化上网体验

- 问答

- 2025-09-30 04:03:28

- 5

我的极速、安全与混乱书签之战

我点开Chrome图标时,指尖残留着咖啡杯的余温,屏幕亮起,那个简洁到近乎冷漠的搜索框跳出来——它从不问我昨晚为什么失眠,也不关心我此刻是想查菜谱还是搜“如何缓解周一焦虑”,它只是等着,快得让我那台旧笔记本的风扇都来不及呻吟,这速度,老实说,有时快得有点无情,像急着把我推向下一个信息漩涡。

安全?嗯,它确实像个沉默的保镖,上周在街角那家信号飘忽的咖啡馆,我手贱点开一个伪装成快递通知的链接,Chrome瞬间弹出血红色的警告,粗暴地截停了页面加载,像一把拽回差点踩空的我,那一刻的安心是真实的——虽然它事后也没温柔地拍拍我的背说“没事了”,密码管理器更是我的健忘症救星,一串串复杂字符自动填进去时,我总忍不住想:它真不会某天突然罢工,把我锁在所有账户门外吗?虽然理论上…它应该比我记在便利贴上的密码靠谱多了。

说到个性化,我的书签栏简直是一场灾难现场,右边是正经工作文件夹:“项目资料”、“重要参考”,排列得像军训队列,往左滑,画风突变:“必看猫片”、“深夜零食测评”、“如何三天学会吉他(未完成)”,最顶上那个孤零零的“稍后阅读”,点开里面堆了87个标签页——从“量子物理入门”到“网红泡面吃法”,它们拥挤着,无声控诉我的收藏癖与拖延症,同步?哦,它确实在同步,把我的混乱精准复刻到手机和平板上,让我在地铁上打开手机时,迎面撞上自己无序的数字生活,无处可逃。

有个深夜赶工的经历刻在我脑子里,凌晨两点,为一份跨国会议资料焦头烂额,需要同时对照三份PDF、一个实时数据仪表盘和五个参考网页,Chrome的分组标签功能成了救命稻草,我把所有相关页面粗暴地塞进一个命名为“活下去!”的彩色标签组里,点击收缩,瞬间清空视野,只留下那个孤零零的组名在标签栏上嘲讽我的狼狈,需要时再一键展开,所有资料瞬间归位,那一刻,我对着那个小小的彩色标签组,竟生出点相依为命的感激,它没让工作变简单,但至少,没让混乱彻底淹没我。

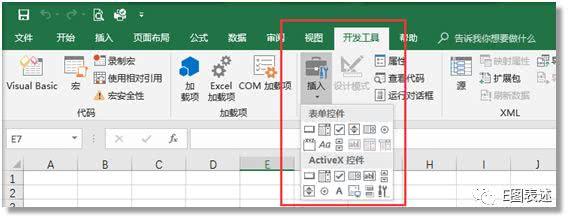

插件?哈,那是个甜蜜的陷阱,为了“提升效率”,我装了个炫酷的新标签页,立志每天看一句励志格言和待办清单,一周后,格言区域被自动替换成了猫咪动图推送——我甚至忘了怎么关掉它,另一个号称屏蔽广告的插件,自己却弹出了硕大的会员升级提示窗,我像个在数字集市里迷失的游客,不断下载,又不断卸载,寻找着那个并不存在的“完美工具”,最终留下的,只剩一个朴素的网页截图工具和一个深色模式插件——后者纯粹是因为深夜看白底网页,眼睛真的会流泪。

用了这么多年,Chrome像长进了我的工作流里,成了某种默认设置,它快得理所当然,安全得悄无声息,而我的个性化痕迹——那些混乱的书签、临时起意的插件、堆满“稍后阅读”的角落——则像指纹一样留在上面,既独特又有点难为情,它不会主动讨好我,没有拟人化的问候,但当我需要快速抵达某个信息角落,或是慌乱中依赖它挡住恶意入侵时,它总在那里,引擎低沉地运转着。

或许最好的工具就是这样:强大到成为背景音,可靠到被习惯性忽略,却又在你偶尔停顿时意识到,自己早已离不开这片由代码构筑的、高速且略带混乱的栖息地,它承载着我高效精准的工作瞬间,也纵容着我无序散漫的私人探索——就像此刻,我写完这段文字,顺手又把一个“如何自制冷萃咖啡”的页面,扔进了那个永远填不满的“稍后阅读”深渊里,行吧,至少它同步得很好,明天在手机上,我又能看见它了。

(桌面右下角,那个简洁的多色图标静静亮着,像一枚小小的数字补丁,缝在我日常的缝隙里。)

本文由巩依美于2025-09-30发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/45322.html