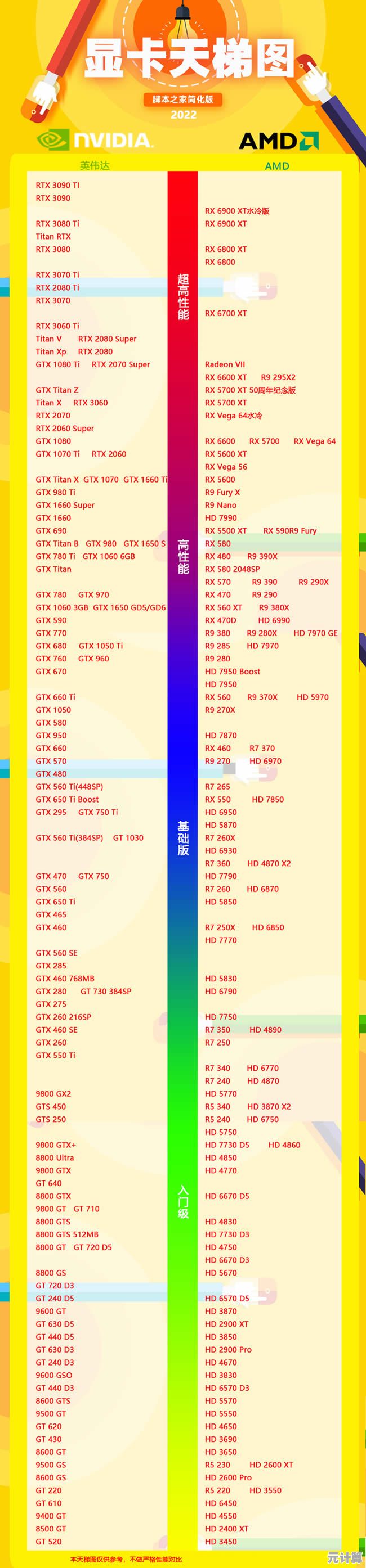

探索华为P30芯片天梯图:揭秘创新架构与突破性性能表现

- 问答

- 2025-09-30 04:15:30

- 4

探索华为P30芯片天梯图:揭秘创新架构与突破性性能表现

第一次把P30 Pro攥在手里,是在一个朋友聚会的深夜,有人起哄让我拍窗外黑漆漆的树影,我心想这能拍出什么?结果按下快门后,屏幕上清晰浮现的枝叶脉络让整桌人倒抽冷气——这玩意儿,真被大家叫“夜视仪”不是没道理的,那晚之后,我对藏在它身体里的麒麟980芯片,产生了近乎偏执的好奇。

撕开天梯图标签:麒麟980的“反常规”突围

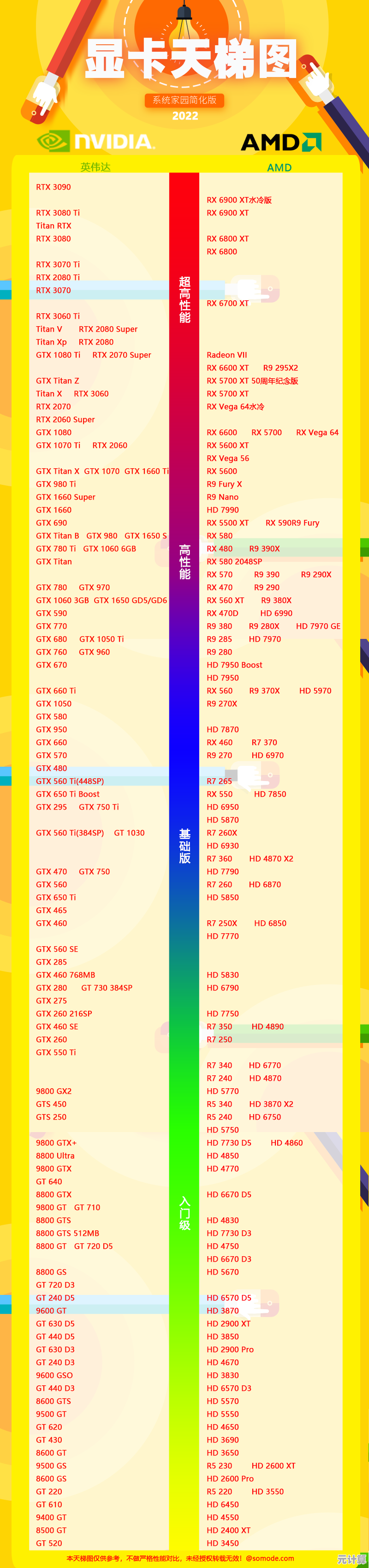

打开那些冷冰冰的手机芯片天梯图,麒麟980的位置总在某个固定区间徘徊,但数字是死的,体验是活的,真正让我惊掉下巴的,是它处理日常任务时那种“不费劲”的流畅,比如早高峰地铁上,一手抓着吊环,一手飞快地在微信、钉钉、浏览器、音乐APP之间来回切,后台塞了十几个应用,前台切换却几乎没遇到那种恼人的卡顿或重载——这背后,麒麟980的双核NPU(神经处理单元) 和创新的CPU三丛集架构(2超大核+2大核+4小核) 功不可没,它像个精明的管家,知道什么时候该让“大力士”(超大核)猛冲,什么时候让“小工”(小核)悄无声息地维持后台,电用得特别省心,有次出差忘带充电宝,硬是从早上七点撑到晚上十点多,中间还处理了不少文档和视频通话,这种安全感,跑分数字真给不了。

暗夜之眼:ISP与AI的“共谋”

P30 Pro的拍照神话,一半功劳得归于那颗疯狂堆料的徕卡镜头,另一半,必须颁给麒麟980里那个昼夜不眠的ISP(图像信号处理器) 和双NPU,还记得在云南一个小镇,深夜独自爬上客栈天台想拍星空,肉眼几乎只能看到几颗孤星,架好手机用专业模式,ISO硬是拉到了恐怖的409600,按下快门等待的几秒,心里直打鼓,结果?照片里不仅银河清晰可见,连远处山峦的轮廓都被AI算法从噪点中“打捞”了出来,细节保留得惊人,这背后是麒麟980的ISP在玩命处理海量光影数据,双NPU则像两个经验老道的暗房师傅,实时进行降噪、锐化、色彩还原。华为把AI真正“烧”进了拍照的硬件底层,而不是简单套个滤镜,这种思路,在当时绝对是超前的。

“天花板”下的真实温度:性能与功耗的拉锯战

麒麟980也不是神,重度游戏玩家如我,在《原神》刚开服那阵子用它开高画质长时间鏖战,机身升温的“热情”还是能明显感知的,特别是夏天,那股温热透过保护壳传递到手心,时刻提醒我它的物理极限,虽然它集成了当时先进的7nm制程工艺(指甲盖大小塞进69亿晶体管!),堆了Mali-G76 GPU,但面对极限压榨,功耗和散热的平衡依然是个棘手难题,这大概也是它在某些纯粹比拼极限帧率的天梯图上,没能冲到最顶端的原因之一吧?追求极致性能的代价,往往就是手掌感受到的那份“诚意”的温度。 不过话说回来,日常使用和主流游戏,它依然稳得让人安心。

写在最后:天梯图之外,是体验的“梯田”

再回头看那些手机芯片天梯图,总觉得它们像一张过于简略的地图,麒麟980在P30系列上的价值,远非一个固定坐标能概括,它强在精准的资源调度带来的持久流畅,强在ISP与NPU的深度协作所实现的影像革命,强在AI真正融入底层操作带来的效率跃升,它或许没有在某个单项上登顶,却在用户体验这块广阔的“梯田”上,开垦出了令人印象深刻的高产之地。

下次看到天梯图,不妨多想一步:排在前面的芯片,是让我的手机在跑分软件里“登顶”了,还是在我急需抓拍孩子笑脸的瞬间、在我手忙脚乱切换应用的工作间隙、在我疲惫归家只想刷刷视频的夜晚,真正做到了“润物细无声”的可靠?P30 Pro和它的麒麟980,当年给我的答案,至今想起来依然带着点暖意——那是技术服务于人时,该有的温度,手机发烫时,我偶尔会想,这热度里是否也藏着工程师们烧掉的无数个夜晚?

本文由魏周于2025-09-30发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/45334.html

![[pdf官方下载]安全可靠获取官方文件,提升效率与准确性的首选方式](http://max.xlisi.cn/zb_users/upload/2025/10/20251001012434175925307473102.jpg)