借助ERP系统实现企业管理效率飞跃与资源最优分配策略

- 问答

- 2025-09-30 10:03:35

- 3

当ERP不再是神话:一次关于效率、混乱与面包厂的领悟

凌晨三点,仓库的日光灯管嗡嗡作响,我捏着手中那份被汗水浸湿的库存盘点表,数字在眼前模糊又清晰——系统显示库存充足,可货架上却空空如也,整整30%的偏差!那一刻,我站在冰冷的仓库中央,第一次真切感受到所谓“管理效率”的虚妄,我们耗费巨资引入的ERP系统,此刻像一个巨大的讽刺,无声嘲笑着我们自以为是的“现代化”。

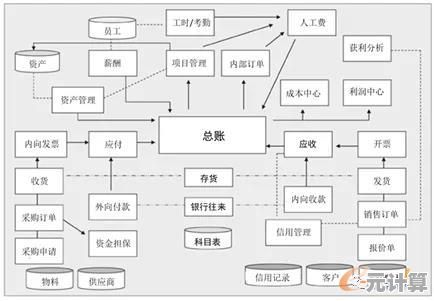

最初引入ERP时,我们被描绘的蓝图深深吸引:数据孤岛打通、流程自动流转、资源最优配置…如同被许诺了一座管理效率的圣殿,然而当系统真正上线,迎来的却是一场始料未及的混乱风暴,销售订单在系统里“迷路”,生产计划部门抱怨数据滞后如同“隔夜面包”,财务总监更是摔了键盘——月末结账时,应收应付数据像两条永不相交的平行线,那个被供应商催款电话淹没的下午,我盯着屏幕上跳动的错误提示,第一次对“最优分配”这个词产生了生理性的厌恶,我们以为买的是瑞士军刀,到手的却像一把尚未开刃的钝器,笨重且处处碰壁。

后来才明白,问题不在于系统本身,而在于我们如何“驯服”这头数字巨兽,在本地一家知名面包厂的项目中,我们经历了痛苦的蜕变,他们核心痛点在于“鲜度”与“浪费”的拉锯战,起初,生搬硬套标准BOM(物料清单)模块,试图将千变万化的面包配方塞进固定框架,结果生产计划频频报错——系统无法理解“今天湿度大,酵母要多放5%”这种老师傅的经验,那段时间,车间主任老李看我的眼神,充满了对“纸上谈兵”技术人员的怜悯。

真正的转折点始于一次深夜的系统崩溃,在焦头烂额排查时,我们被迫重新审视那些被忽略的“非标”流程,我们放弃了追求完美的“标准答案”,转而拥抱“动态配方”的构想——在ERP的BOM核心逻辑上,嫁接了一个轻量级的配方微调接口,允许老师傅根据当日温湿度、面粉批次等关键变量,在合理范围内微调原料配比,将门店POS机的实时销售数据(尤其是天气突变时的销售陡增/陡降)直接“喂”给ERP的生产计划模块,驱动MRP(物料需求计划)进行更敏捷的滚动计算,当第一炉依据“动态配方”和精准预测生产出来的面包,既保证了最佳口感又几乎零损耗地售罄时,车间里弥漫的不仅是麦香,更有一种“人机协作”初尝胜果的微妙兴奋,老李破天荒地拍了拍我的肩膀,那感觉比拿到项目奖金还实在。

另一个资源分配的“神来之笔”,发生在他们生鲜配送中心的路线优化上,过去依赖调度员经验,常出现“南辕北辙”或冷藏车半空跑的窘境,我们利用ERP集成的门店订单量、地理信息,甚至接入第三方实时路况API,让系统自动计算并动态调整最优配送路线和车辆装载方案,当系统第一次在早高峰突发拥堵时,果断将城东门店的订单临时合并到另一辆即将途经的车上,避免了延误和可能的货损,司机老王在电台里啧啧称奇:“这玩意儿比我这老司机还贼!”

ERP不是魔法水晶球,它无法凭空变出效率,它的力量在于编织一张精密的“感知-响应”之网,它需要敏锐地“感知”业务核心痛点(如面包厂的鲜度与浪费),并具备强大的“响应”能力,将数据转化为精准的行动指令(如动态配方、智能排产、最优配送),这背后,是业务流程与数据逻辑的深度咬合与持续调校,那位仓库主管老周,从最初的系统抵制者,变成了最犀利的“找茬人”,他手写的那份皱巴巴的“系统漏洞与仓库实情对照清单”,后来成了我们优化仓储模块最珍贵的“民间指南”,技术与人心的磨合,往往比技术本身更消耗时间,却也更具决定意义。

再次站在仓库,景象已截然不同,老周熟练地用手持终端扫描,货位状态在中央大屏上实时跳动,精准得近乎冷酷,然而我深知,这看似完美的效率背后,是无数个像面包厂那样的具体战场,是流程的反复撕裂与缝合,是人与系统在误解、碰撞、调试中达成的脆弱共识,ERP带来的飞跃,从来不是云端轻飘飘的承诺,而是深植于具体业务泥泞中的根系——它需要理解面包发酵的微妙,懂得卡车轮胎下的颠簸,最终在数据的精确与现实的混沌之间,找到那条名为“最优”的、充满妥协又生机勃勃的路径,真正的效率革命,或许就藏在那份凌晨三点的盘点表与此刻大屏的平静之间,藏在我们终于学会敬畏复杂、拥抱不完美的顿悟里。

本文由韦斌于2025-09-30发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/45695.html