如何看懂相机画幅天梯图?实用指南与技巧分享

- 问答

- 2025-09-30 11:26:43

- 2

看懂相机画幅天梯图?别被数据忽悠瘸了!

每次看到网上那些密密麻麻的相机画幅天梯图,你是不是也跟我当初一样,脑袋嗡嗡作响?从手机小底片到中画幅巨兽,各种尺寸的传感器排排坐,旁边标注着像素、高感、动态范围…说实话,第一次接触时,我差点被那些冷冰冰的数字和箭头劝退,什么“底大一级压死人”、“全画幅才是专业起点”…这些口号听得耳朵起茧,但真正站在相机柜台前,看着价格标签和一堆参数,还是两眼一抹黑。

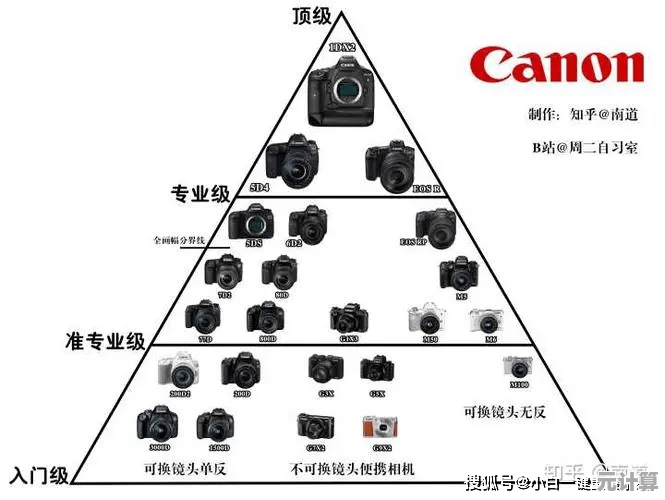

撕开“天梯图”的华丽外衣:它到底在说什么? 说白了,画幅天梯图就是把不同尺寸的图像传感器(CMOS/CCD)按物理面积大小,从大到小(或反之)排列的一张对比图,核心逻辑就一条:在同等技术水平下,传感器面积越大,通常意味着:

-

单个像素点更大:想象一下,同样一千万个“感光小坑”,如果坑挖得更大更深(对应更大的传感器面积),每个坑能接收的光子就更多,这直接带来:

- 更好的高感光度(ISO)表现:在昏暗环境(比如室内、夜晚)下拍照,开高ISO提升亮度时,大画幅相机产生的彩色噪点(像电视机雪花)更少、更细腻,画面更干净,我那台老尼康D700(全画幅),ISO 3200 拍室内婚礼,噪点控制比朋友当时用的APS-C机器好太多,后期省心不少。

- 更宽的动态范围:能同时记录下画面里最亮和最暗部分的细节,拍日出日落、逆光人像时,大画幅相机更能保留高光云彩的层次和阴影里人物的细节,去年用朋友的富士GFX 50S II(中画幅)拍海边落日,那种从刺眼太阳到礁石暗部的平滑过渡,确实震撼。

-

更容易获得浅景深(背景虚化):物理规律使然,想拍出那种人物清晰、背景如奶油般化开的“刀锐奶化”效果?在相同构图和光圈值下,画幅越大,背景虚化越强、越自然,这也是为什么手机(小画幅)拼命用算法模拟虚化,总感觉有点假。

天梯图的“甜蜜陷阱”:别掉进这些坑里!

-

“唯画幅论”的迷思: 我见过太多人,咬牙上了全画幅,拍出来的照片…嗯,还不如人家用半画幅甚至M43拍得好,为什么?相机是一个系统! 镜头素质、处理器算法、对焦性能、防抖能力,甚至你的拍摄技术和后期功底,都至关重要,我那台奥林巴斯OM-D E-M1 Mark III(M43画幅),配上好镜头,防抖逆天,手持一秒不糊,拍娃、拍宠物、甚至演唱会抓拍,成功率极高,轻便得可以塞进日常通勤包。画幅是地基,但房子盖得好不好,还得看其他材料和技术。 盲目追求“最大画幅”,可能只是买了个昂贵的健身器材。

-

“像素至上”的焦虑: 天梯图上常把高像素机型放在高位,一亿像素!听着就唬人,但高像素 ≠ 高画质!它意味着:

- 对镜头分辨率要求极其严苛,普通镜头喂不饱,发挥不出优势。

- 文件体积爆炸式增长,电脑处理卡顿,存储卡和硬盘钱包遭殃。

- 对抖动更敏感,安全快门要求更高,对手持或长焦拍摄是挑战。

- 除非你需要巨幅输出(比如广告牌)或疯狂二次裁切构图,否则日常分享、网络传播、甚至A3+尺寸打印,2400万像素都绰绰有余,朋友买了索尼A7R V(6100万像素),拍娃连拍,RAW文件瞬间塞满缓存,回家导照片等到怀疑人生,后来默默调低了像素模式…

-

“技术代差”的碾压: 天梯图是静态的,但科技是狂奔的!新一代小画幅的技术,常常能打平甚至超越老一代的大画幅。 比如最新的APS-C机型(如富士X-H2S、索尼A6700),其高感、对焦、视频性能,可能比五六年前的老款全画幅(如初代A7系列)强得多,只看画幅大小,不看具体型号和发布时间,就是刻舟求剑。

-

“需求错位”的尴尬: 天梯图默认的“高画质”方向,可能完全不符合你的实际需求:

- 你是旅行博主/Vlogger?轻便小巧、防抖强悍、直出色彩好的M43或APS-C(如索尼ZV-E10、佳能R10)可能比笨重的全画幅更香,续航还更长。

- 主攻生态摄影/打鸟?拥有超长焦镜头的半画幅系统(如佳能R7 + RF 100-500mm),等效焦距更长,性价比更高,机动性更好。

- 专注严肃风光/商业摄影?那中画幅(如哈苏X2D、富士GFX)或高像素全画幅(如尼康Z8/Z9)的巨大细节和宽容度优势,才值得你投入。

实用技巧:把天梯图变成你的“选机神器”

-

明确你的“主战场”: 别急着看图!先灵魂拷问自己:

- 我最常拍什么?(人像?风光?街拍?视频?娃/宠物?)

- 我的核心痛点是什么?(高感差?虚化不够?对焦慢?太重?直出难看?)

- 我的预算天花板在哪里?(机身+镜头,别只看机身!)

- 我对重量和体积有多敏感?

-

带着“问题”去看图: 有了方向,再看天梯图就有的放矢:

- 追求极致弱光画质和虚化?重点关注全画幅及更大画幅区域,对比它们的高感表现(看实测样张,别看参数!)和镜头群(尤其是大光圈定焦)。

- 需要轻便全能?锁定APS-C和M43区域,比较它们的体积重量、防抖性能、视频规格(4K60?10bit?Log?)和直出色彩。

- 想要超高像素做巨幅输出?在中画幅和高端全画幅里找,同时务必关注配套镜头的分辨率评测。

-

“跨级”对比要谨慎: 比较不同画幅时,务必确保是在相近技术代际和定位的机型间进行,拿最新的旗舰APS-C去比五年前入门全画幅,没意义。

-

“实战样张” > “冰冷参数”: 天梯图上的数字是死的。一定要搜真实用户的实拍样张! 尤其关注弱光、大光比、你常拍题材的样片,看看高感噪点你是否能接受?虚化效果是否满意?直出色彩是否喜欢?动态范围够不够你用?这些比天梯图上的排名重要一百倍,我当初买富士,就是被它的胶片模拟直出色彩毒到了,省了大量后期时间。

-

镜头生态是关键砝码: 再好的机身,没镜头支持也是废铁,在天梯图上看到心仪画幅后,立刻去研究该系统的镜头群:

- 有没有你必需要的那几支镜头?(比如超广角、大光圈人像头、长焦…)

- 镜头价格是否在你的射程内?

- 镜头体积重量是否符合你的便携要求?

- 副厂镜头支持是否丰富?(副厂镜头常常是性价比神器!)

-

“手感”和“操控”无法量化: 天梯图不会告诉你这台相机拿在手里舒不舒服,菜单逻辑是不是反人类,按键布局合不合理。强烈建议去实体店摸一摸真机! 操控顺不顺手,极大影响拍摄体验和出片效率,我试用过某品牌,菜单复杂得像迷宫,直接劝退。

我的私房话:画幅之外,那些更重要的东西

-

“拍到”永远比“拍好”优先: 再顶级的画幅,放在家里吃灰也出不了片,一台你愿意天天带出门的相机,才是好相机,轻便的M43和APS-C,让我记录下了无数生活里稍纵即逝的有趣瞬间,这是沉重的全画幅难以做到的。

-

镜头后面的头更重要: 构图、用光、时机、创意…这些才是摄影的灵魂,大师用手机也能出大片,菜鸟抱着中画幅也可能拍废片。投资自己的技术和审美,回报率远高于升级器材。 多拍,多看,多思考。

-

“快乐摄影”是终极奥义: 别让天梯图上的攀比绑架了你,找到适合自己需求、用起来顺手、能带给你拍摄乐趣的系统,享受按快门的瞬间,比追求所谓的“画幅政治正确”重要得多,我认识用尼康D700(十多年前的老全幅)拍出惊艳作品的摄影师,也见过拿着最新旗舰却只会用自动档的朋友,器材是工具,人才是主宰。

说到底,相机画幅天梯图更像一张地图,而非成绩单,它标明了不同“地块”(画幅)的潜在价值,但最终决定你能在上面建造出什么宏伟宫殿还是温馨小屋的,是你自己的需求、预算、技术和对摄影的热爱,下次再看到那些复杂的天梯图,不妨深吸一口气,问问自己:我真正需要什么?然后带着答案,去图中寻找属于你的那块“应许之地”吧。

真正的好照片,诞生于你按下快门的决心,而非传感器尺寸的虚荣。

本文由穆方方于2025-09-30发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/45784.html