全面评估固态硬盘性能天梯:速度对比、容量选择与可靠性分析

- 问答

- 2025-09-30 12:16:26

- 3

速度、容量与可靠性的真实战场

那天深夜,我盯着购物车里三款不同品牌的SSD,鼠标在“立即购买”按钮上悬停许久,客服机器人还在弹窗:“亲,这款读取3500MB/s哦!”——它永远不会告诉你,这速度只在实验室理想条件下成立,而你真正需要的,是开机时不再数着秒针等桌面图标加载完毕的解脱感。

速度迷局:参数背后的真实体验

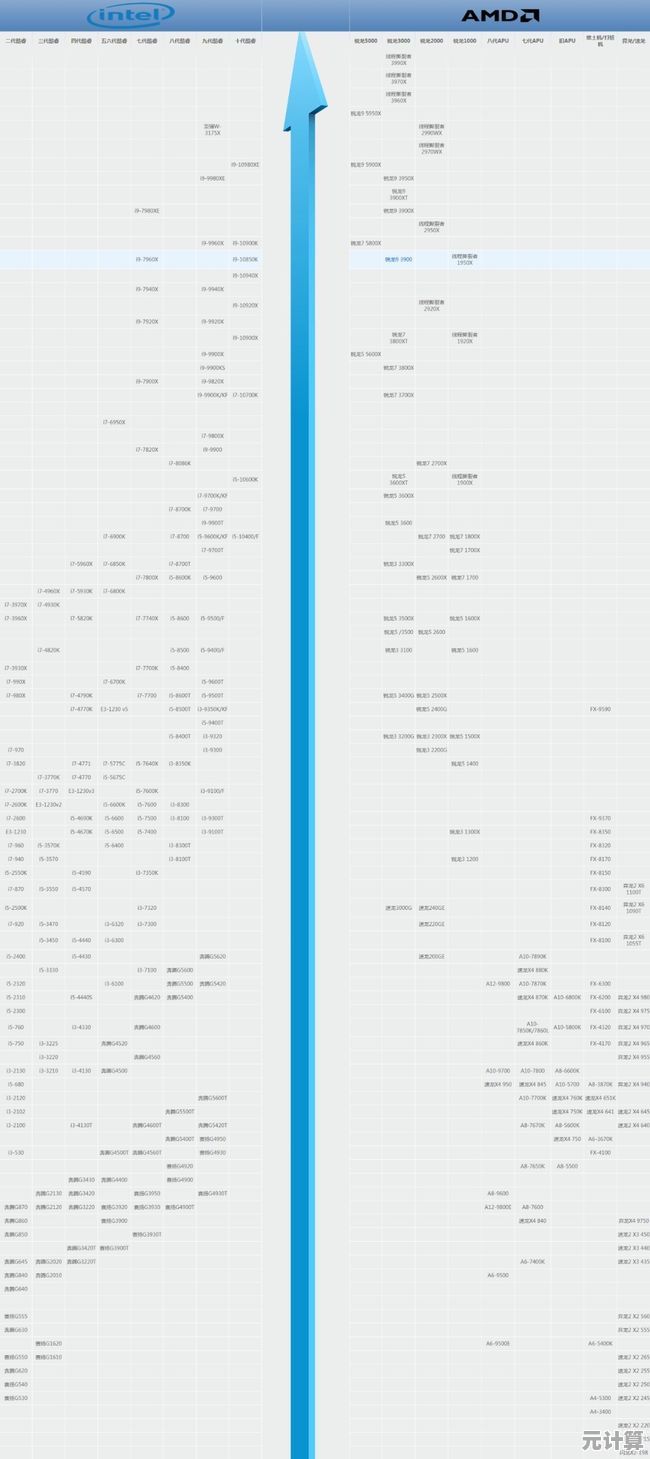

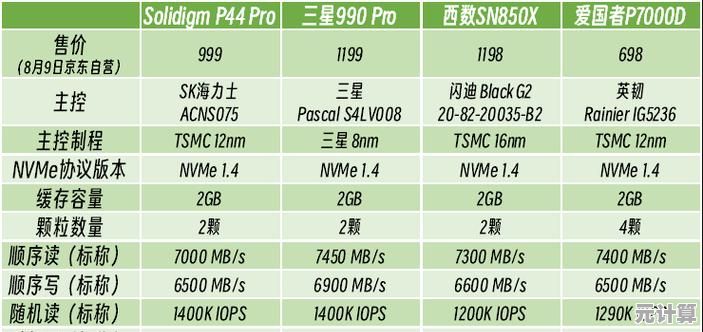

固态硬盘的速度阶梯,表面看是接口协议的军备竞赛:SATA、NVMe、PCIe 3.0、4.0、5.0…数字越大越高级?未必,我曾在老笔记本上硬塞进一块PCIe 4.0的旗舰盘,结果速度被主板通道死死限制在2000MB/s——像把跑车开进了乡间小路。

真正拉开差距的是4K随机读写——这个拗口的名词,决定了你打开PS大文件时是否要喝完一杯咖啡,我测试过两块标称速度相近的盘:A盘4K随机读写在60MB/s左右,B盘却只有35MB/s,实际感受?打开同一个50层PSD文件,A盘快了三秒——三秒,足够我删掉一个手抖画错的图层。

去年组装游戏主机时,我固执地给系统盘选了三星980 Pro(PCIe 4.0),游戏盘则用致钛TiPlus7100(PCIe 4.0)。《赛博朋克2077》加载时,980 Pro比之前用的SATA盘快了近20秒——这20秒,足够我起身倒杯水再回来迎接夜之城的霓虹。

容量焦虑:多少GB才够“呼吸”?

256GB SSD的悲剧,我经历过两次,第一次是装完系统、Office和Adobe三件套后,剩余空间只够存三集《权力的游戏》;第二次是它突然暴毙,所有未备份的稿件灰飞烟灭——那晚我对着黑屏发呆到凌晨三点。

现在我的原则是:系统盘至少512GB,仓库盘直奔2TB,不是奢侈,是给QLC颗粒留活路,QLC硬盘便宜大碗?没错,但写入寿命可能只有TLC的三分之一,朋友贪便宜买的某品牌1TB QLC盘,用了八个月就触发只读模式——里面是他攒了三年的摄影原片。

可靠性的暗礁:数据坟场启示录

温度是SSD的隐形杀手,我DIY的NAS里曾塞进四块无散热片的M.2硬盘,夏天频繁报错,后来加装铜片散热器,主控温度从78℃降到52℃,读写曲线终于不再像心电图般抽搐。

颗粒类型更是生死线,某二线品牌用白片打价格战,我抱着侥幸心理试水,结果一年后连续出现文件校验错误,拆开看主控——上面印着我不认识的缩写字母,像某种神秘组织的暗号。

我的SSD生存法则

- 速度别只看广告:优先关注4K随机性能,它比连续读写更能反映日常体验

- 容量要留余粮:实际可用空间预留20%,QLC盘更要加倍谨慎

- 散热决定寿命:笔记本加装散热马甲,台式机避开显卡热风区

- 颗粒认准原厂:三星/铠原/长江存储的原厂TLC是底线

当我把新买的2TB固态装进主机,按下电源键的瞬间,显示器亮起的速度快得让我恍惚——仿佛数据洪流终于冲破了某种看不见的堤坝,那些曾经在机械硬盘时代被浪费的加载时间,如今化作指尖下流畅的轨迹,或许真正的科技进化,就是让等待消失得无影无踪。

下次再有人炫耀SSD的实验室跑分,我会问他:你的硬盘,敢不敢在盛夏的笔记本里连续导出4K视频?——真正的性能天梯,永远建立在真实世界的滚烫之上。

本文由呼沛容于2025-09-30发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/45838.html