高速存储领域新视野:固态硬盘颗粒天梯图背后的技术演进与市场前景

- 问答

- 2025-09-30 15:24:43

- 2

一场存储密度的无声战争与我的数据焦虑

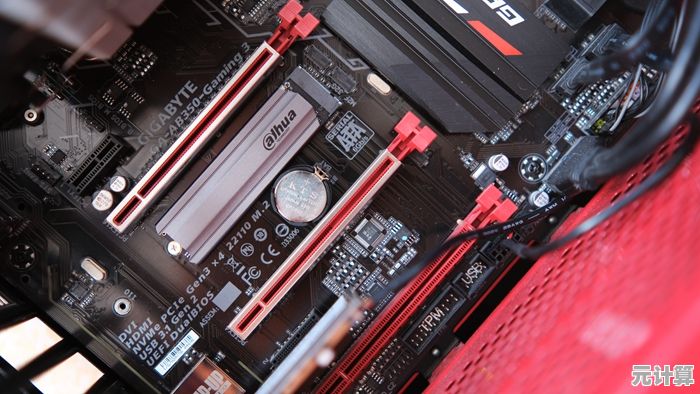

我至今记得第一次拆开那块号称“高速”的廉价SSD时的错愕,撬开薄薄的金属外壳,里面孤零零躺着一块指甲盖大小的黑色芯片,寒酸得像个笑话,那一刻我才明白,所谓“固态硬盘”的灵魂,全藏在这片不起眼的硅晶里——NAND闪存颗粒,它决定了我的游戏加载速度、工作文档的存亡,甚至深夜加班时那点可怜的数据安全感。

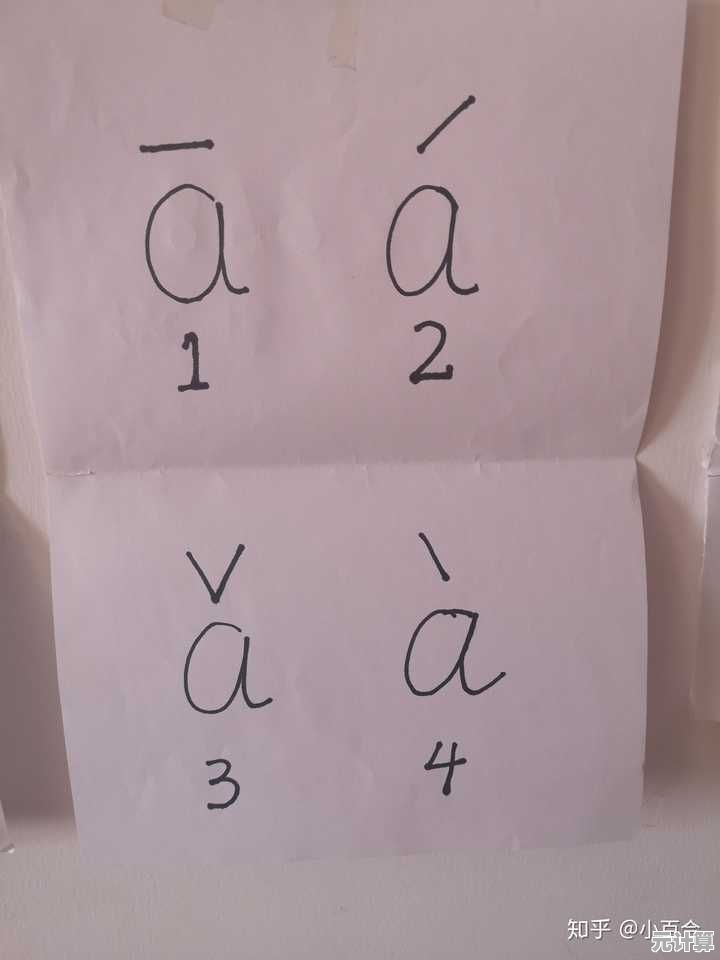

颗粒的“堆叠”艺术:从鸽子笼到摩天大楼

早期SSD像鸽子笼,SLC颗粒(Single-Level Cell)每个“房间”只住一位数据“住户”,稳定但昂贵,我那块拆解的廉价盘,用的就是最底层TLC(Tri-Level Cell),一个房间硬塞进三位“租客”,租金(价格)是便宜了,但进出拥挤不堪,擦写几千次就疲惫不堪,MLC(Multi-Level Cell)像是折中的合租方案,两位租客,平衡了成本和耐久度,曾是中高端玩家的心头好,如今却成了“怀旧款”。

真正的革命是3D堆叠,想象一下,原本只能平铺的鸽子笼,突然能向上盖成摩天大楼,三星率先喊出“V-NAND”,本质就是给存储单元建高楼,层数竞赛就此疯狂:32层、64层、96层… 直到现在176层、232层成了大厂炫技的标配,我手头一块某品牌176层TLC SSD,1TB容量塞进单颗芯片,体积比我当年那块“鸽子笼”还小,密度飙升带来最直接的爽感:大容量白菜价,去年咬牙买的2TB PCIe 4.0盘,今年价格几乎腰斩,颗粒层数飙升功不可没。

QLC的“真香”与“翻车”:容量诱惑下的信任危机

QLC(Quad-Level Cell)登场时,像一个危险的赌注:一个房间塞进四位租客!初期QLC产品简直是灾难现场——缓外写入速度断崖式下跌,拷贝大文件时进度条慢得让人心梗,耐久度(TBW)低得可怜,我曾帮朋友装机用了块早期QLC盘做仓库,半年后他哭诉存的家庭视频莫名损坏了几段,数据恢复都无力回天,那次之后,我对QLC敬而远之。

但市场对低价大容量的渴望压倒一切,主控芯片和SLC缓存算法疯狂进化,像给QLC这匹野马套上缰绳,如今主流QLC盘,日常使用(上网、办公、轻度游戏)的流畅度骗过了大多数用户的眼睛,4TB的QLC SSD价格甚至低于当年1TB的TLC,“真香定律”所向披靡,我依然坚持:重要数据、频繁写入的生产力工具盘,绝不交给QLC,那种写入大文件时速度突然“尿崩”的卡顿感,以及对其长期可靠性的隐隐担忧,始终如影随形。

国产颗粒的“逆袭”与天梯图的重构

曾几何时,颗粒天梯图是三星、铠侠(原东芝)、美光、SK海力士(Solidigm)的“四国演义”,国产长江存储(YMTC)带着Xtacking架构横空出世,像一匹黑马闯入牌桌,其创新在于将存储单元阵列和外围逻辑电路分开制造再键合,理论上能获得更高密度和性能,初期产品虽显青涩,但价格屠夫本色尽显。

真正搅动市场的是232层堆叠的颗粒量产,记得去年深圳华强北,贴着国产颗粒的SSD品牌如雨后春笋,价格比国际大牌同容量低一大截,我抱着试试看的心态入了一块做游戏盘,持续读写速度竟意外地稳,发热控制也不错,虽然在一些极端低队列深度随机读写(影响系统响应速度)的测试项上,与国际顶级颗粒仍有毫秒级的细微差距,但日常使用几乎无感,国产颗粒的崛起,硬生生把“天梯图”从寡头俱乐部变成了群雄逐鹿的战场,消费者成了最大赢家。

天梯图之外:主控、固件与“玄学”体验

颗粒固然是基石,但SSD的体验是场交响乐,优秀的“指挥家”(主控芯片)和精心编写的“乐谱”(固件算法)至关重要,群联(Phison)、慧荣(SMI)以及自研主控的三星、英韧(InnoGrit)等,都在拼命优化:

- SLC缓存策略: 像给QLC/TLC临时打鸡血,模拟SLC的速度,但缓存用尽后的真实速度才是试金石,某国际大牌中端TLC盘,缓存高达200GB,用完后的写入速度却掉到200MB/s以下,拷贝大型项目文件时让人抓狂。

- 垃圾回收(GC)与磨损均衡(WL): 这属于后台的“家务活”,做得好不好直接影响长期使用的流畅度和寿命,有些盘用久了就“变慢变卡”,往往是固件没处理好这些脏活累活。

- HMB(主机内存缓冲): 无DRAM缓存的盘借用电脑内存,成本大降,但效果依赖主控优化和系统环境,有时像抽奖,我见过同型号HMB盘,在不同电脑上速度差异明显。

PLC的“深渊”与存算一体的微光

下一代PLC(Penta-Level Cell)已在实验室招手,一个单元塞入5bit数据!密度诱惑巨大,但可靠性和性能的挑战如同深渊,我对此充满警惕——QLC的教训犹在眼前,PLC若没有革命性的纠错和材料技术,恐怕难逃“仓库盘”的命运,甚至可能引发新一轮数据信任危机。

更让我心潮澎湃的是“存算一体”的探索,想象存储单元本身就能做点简单计算,数据不用来回搬运,这对AI推理等场景是颠覆性的,虽然离消费级SSD还很远,但三星、美光等巨头已在布局,这或许才是打破“堆叠层数”内卷的真正新维度。

写在最后:我的颗粒选择“偏见”

盯着眼花缭乱的颗粒天梯图,我的选择策略近乎“偏执”:

- 系统盘/生产力盘: 优选原厂TLC(三星、铠侠、Solidigm、英睿达、致态)+ 独立DRAM缓存,速度与可靠性的底线,深夜渲染项目时,我需要这份安心。

- 游戏/仓库盘: 可接受成熟方案的QLC(注意缓外速度和TBW)或高性价比国产TLC,4K电影和Steam库,容价比优先。

- 绝对冷数据备份: QLC甚至未来的PLC?或许可以,但必须多重备份!数据无价,颗粒有价。

这场围绕存储密度的战争远未结束,层数竞赛终有物理极限,而如何在疯狂堆叠的“摩天大楼”里,保障每一位数据“租客”的安全与尊严,才是技术演进中最值得敬畏的挑战,下一次拆开SSD时,我希望看到的不仅是一片更精密的硅晶,更是一个对数据存亡真正负责的承诺,毕竟,那些深夜未保存的文档、珍贵的家庭影像,不该成为存储技术狂飙突进中无声的祭品。

本文由腾掣于2025-09-30发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/46037.html