告别图片依赖:掌握微信朋友圈纯文字内容的发布秘诀

- 问答

- 2025-09-30 17:55:24

- 1

我的朋友圈纯文字“叛逆”实验录

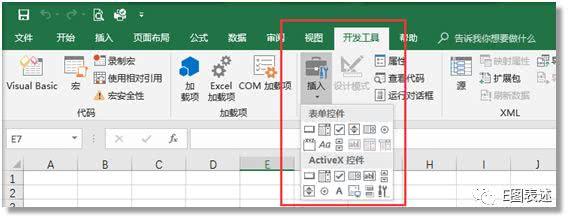

深夜失眠,手指习惯性划开朋友圈,满屏是精心调色的咖啡拉花、构图完美的旅行打卡、甚至宠物都比我活得精致的九宫格,突然烦躁起来——我那些一闪而过的念头、笨拙的日常情绪,难道非得套上“图片”的华丽枷锁才配存在?😤 鬼使神差地,我长按了那个相机图标——原来,纯文字的入口,一直安静地藏在这里。

第一次尝试,笨拙得像第一次学骑单车。 上周三,地铁坐反了三次,脑子混沌得像被塞满了湿棉花,冲动之下,我敲下:“今日大脑状态:水母(透明、无脊椎、随波逐流)🌊”,发送!心脏砰砰跳,像做了坏事,没有图片缓冲,赤裸的文字直接暴露在熟人视线里,太羞耻了!🤯 可意外的是,评论炸了:“世另我!”、“水母脑+1,今天把洗发水当洗面奶了”… 原来狼狈,才是最好的共鸣器,原来那些被精修图过滤掉的“不完美”,才是我们彼此辨认的暗号。

文字,成了我情绪最锋利的刻刀。 有次方案被毙第七版,挫败感像潮水淹没头顶,我发:“此刻人生理想:和办公室打印机结婚(它至少会吐纸)💸🖨️”,没有配图,只有荒诞的黑色幽默,很快,同事私聊我:“下楼,请你喝冰美式,打印机归你,咖啡归我。” 一句纯文字,竟成了求救信号弹,精准击中了懂的人,它比一张强颜欢笑的下午茶照片,更能刺破表象,直抵那点微妙的、难以言说的情绪内核——它不需要解释,懂的人自然懂。

更奇妙的是,文字里的“错漏”反而成了人情味。 有次想发“甲方要求像六月的天”,手一抖打成“假方要求像遛狗的天”🐕,发完才发现,尴尬得脚趾抠地!结果呢?评论区成了大型“遛狗”现场:“今日遛狗(甲方)了吗?”、“遛狗(改稿)天气晴转暴雨”… 一个错别字,意外点燃了集体创作的热情,这种意外和瑕疵,在追求“零失误”的图片世界里,几乎绝迹,它提醒我们:朋友圈本该是活人待的地方,不是橱窗。

纯文字发多了,我发现自己变了,不再焦虑于“拍不到好图就不发”,转而捕捉那些瞬间的灵光、细小的刺痛、荒诞的日常诗意。“暴雨天,便利店门口闻到烤红薯香,突然原谅了全世界🌧️🍠。” 没有图片,但气味和温度仿佛穿透屏幕,朋友回复:“隔着屏幕闻到了,也原谅了加班。” 这何尝不是一种更高级的“影像”?它由文字构建,却在读者脑中自动生成独属于他们的画面。

告别图片依赖,不是技术降级,而是一场表达复健,它逼我们直面文字的原始力量,逼我们袒露那些不够“上镜”却无比真实的生命碎片,当朋友圈被过度包装的“美好”淹没,一行赤裸的文字,反而成了刺破精致的针。

试试长按那个相机图标吧,把你此刻的“水母脑”、想和打印机结婚的冲动、或者闻到的烤红薯香,直接泼洒出去。朋友圈的留白处,正等着你未加修饰的、毛茸茸的生命力去填满。 那里藏着的共鸣与温度,远比一张完美的摆拍,更接近人心。

本文由达静芙于2025-09-30发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/46198.html