从天梯图看麒麟CPU突破,洞察智能终端硬件发展核心动力

- 问答

- 2025-09-30 22:25:28

- 1

一场“不完美”的芯片突围战与我的热血观察 🔥

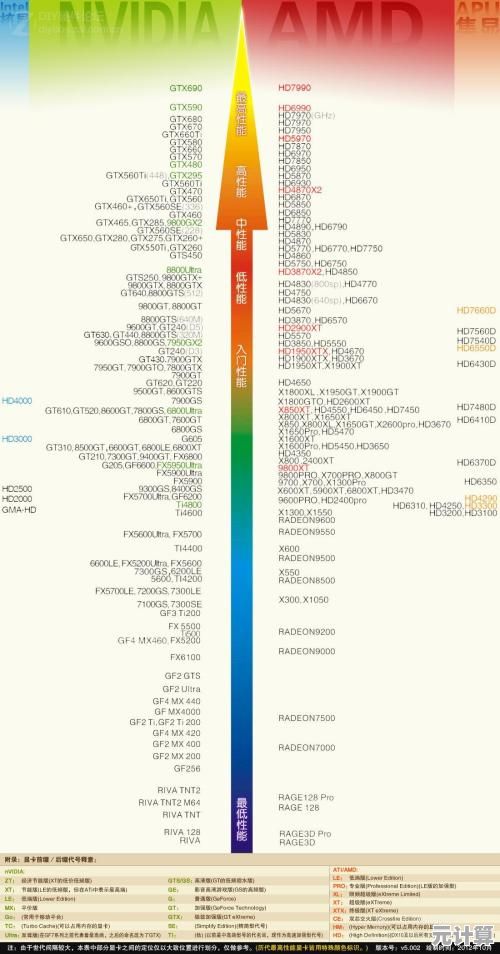

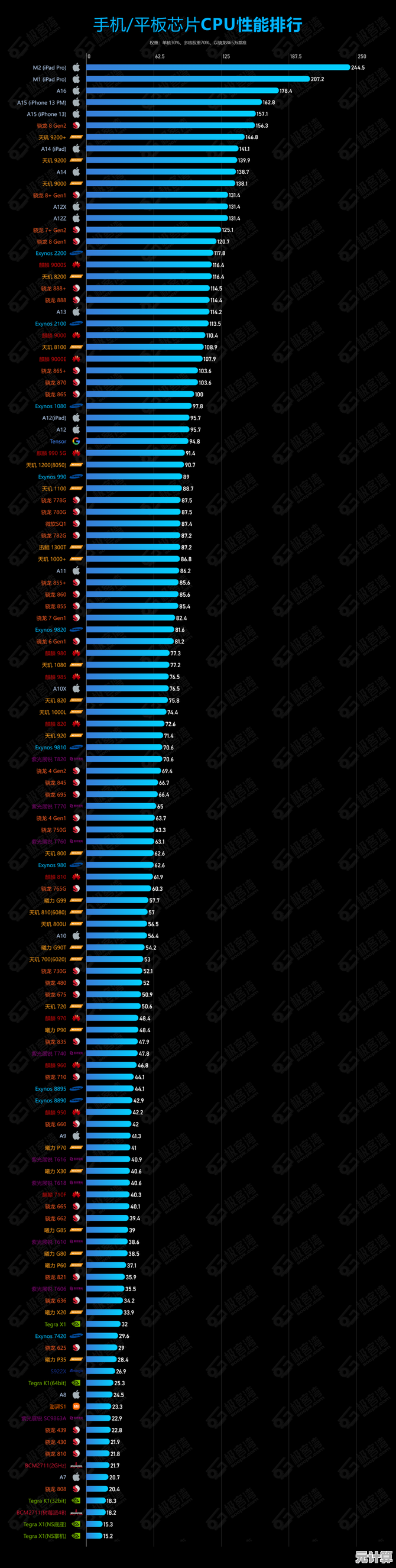

还记得去年秋天,我攥着刚入手的华为Mate 60 Pro挤地铁,指尖触到微微发烫的金属边框时,心里那点忐忑吗?🤔 当时铺天盖地的质疑——“这麒麟9000s,到底行不行?” 我甚至偷偷点开安兔兔,看着它在性能天梯图上那个略显“羞涩”的中游位置,默默叹了口气,可谁能想到,不到一年,这枚曾被低估的芯片,竟带着一种近乎悲壮的倔强,硬生生在天梯图上凿出了一条向上的轨迹?这背后,绝不只是冷冰冰的跑分数字。

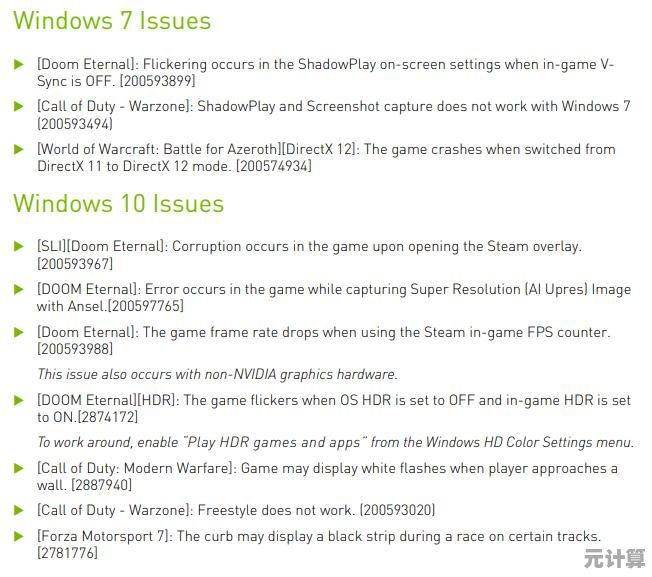

天梯图上的“逆袭”:数字背后的血肉博弈 📈 说真的,盯着那些枯燥的天梯排名,我常觉得它们像被抽干了灵魂,直到那次在朋友的工作室,我俩近乎“暴力”地测试Mate 60 Pro:后台挂满微信、钉钉、B站,再同时开原神+录屏!手机烫得能煎蛋🍳,帧率也肉眼可见地波动… 但,它没崩!没闪退!朋友那台同期某骁龙旗舰,早就在高温警告下“躺平”了,那一刻我懂了:麒麟的突围,不是实验室里刷出的极限高分,而是在用户掌心、在信号死角、在电量告急时,那份死磕出来的“可用性”和“稳如老狗”的体验,这份“接地气”的强悍,天梯图能告诉你吗?它只记录峰值,却忽略了长跑中的耐力与韧性。

“去A化”荆棘路:我的芯片焦虑与一场“拆机”震撼 🛠️ “没有EUV光刻机,麒麟怎么造?” 这问题像根刺,扎在每个关心国产芯的人心里,我也焦虑,甚至有点绝望,直到刷到B站那些“硬核”拆解视频——UP主们用显微镜“扒开”麒麟9000s,指着上面隐约可见的“SMIC”标识和疑似N+2工艺的痕迹,激动得语无伦次,虽然工艺节点可能落后一代,虽然良率成本还是痛点(想想初期Mate 60 Pro那感人的供货量吧😅),但这确确实实是一条用“笨办法”蹚出来的、去美化的产线! 它不完美,甚至有点“糙”,却像荒野里点燃的第一堆篝火,照亮了“自主可控”四个血淋淋的大字,这背后是多少工程师熬红的眼?我不敢想。

终端觉醒:当硬件不再“唯参数论” 🙅♂️ 曾几何时,我也沉迷于对比纸面参数,像个冷酷的裁判,直到用久了搭载麒麟芯片的终端,才惊觉体验的“玄学”,华为那个“捅破天”的卫星通信,在荒郊野岭真能救命;鸿蒙系统里,手机、平板、手表丝滑得像一套精密乐器🎻,麒麟芯就是那根看不见的指挥棒,还有影像!Pura 70系列上,XMAGE算法配合麒麟算力,让我这种手残党随手拍出光影大片——硬件与软件的“灵魂共鸣”,正在粗暴地改写“性能=体验”的旧等式。 用户要的不是冷冰冰的GHz数字,是按下快门时的成片惊喜,是地铁刷剧不断流的畅快,是多设备联动的无感默契,麒麟,似乎比谁都更早嗅到了这股风。

写在最后:爬坡者的“不完美”与星辰大海 🌌 麒麟的爬升,远未登顶,天梯图上,它前面仍有高山,制程的物理鸿沟、生态的构建、量产爬坡的艰辛… 每一样都足以让人失眠,但当我看着手里这台曾饱受争议的Mate 60 Pro,在系统更新后越用越顺滑;当我读到中芯国际N+2工艺良率稳步提升的行业传闻;当我感受到整个中国智能终端产业链,因麒麟的“破冰”而涌动的、前所未有的躁动与协作… 一种更真实的希望感在滋生。

这场突围没有“爽文”剧本,它充满妥协、伤痕,甚至带着点“土法炼钢”的悲壮。 但正是这种在封锁中“长出来”的、带着泥土味的生命力,让我这个旁观者,第一次如此真切地触摸到中国芯跳动的脉搏——它或许不够快,但足够有力;它或许不完美,但方向,是星辰大海,下一次换机,我可能还会纠结参数,但心底那个天平,早已为这份“笨拙”却滚烫的突破,悄悄加上了一枚重重的砝码。💪🏻

麒麟芯片的每一次“微小”迭代,都像在冰封的湖面凿开一道裂缝,当无数裂缝最终交汇,我们听到的不仅是冰层碎裂的巨响,更是整个智能硬件生态解冻重生的澎湃春潮。

本文由栾秀媛于2025-09-30发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/46485.html