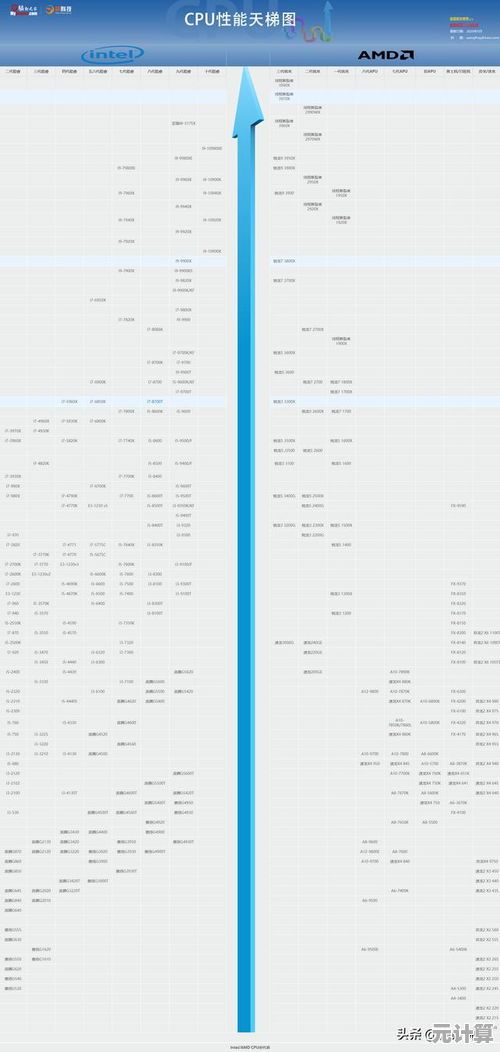

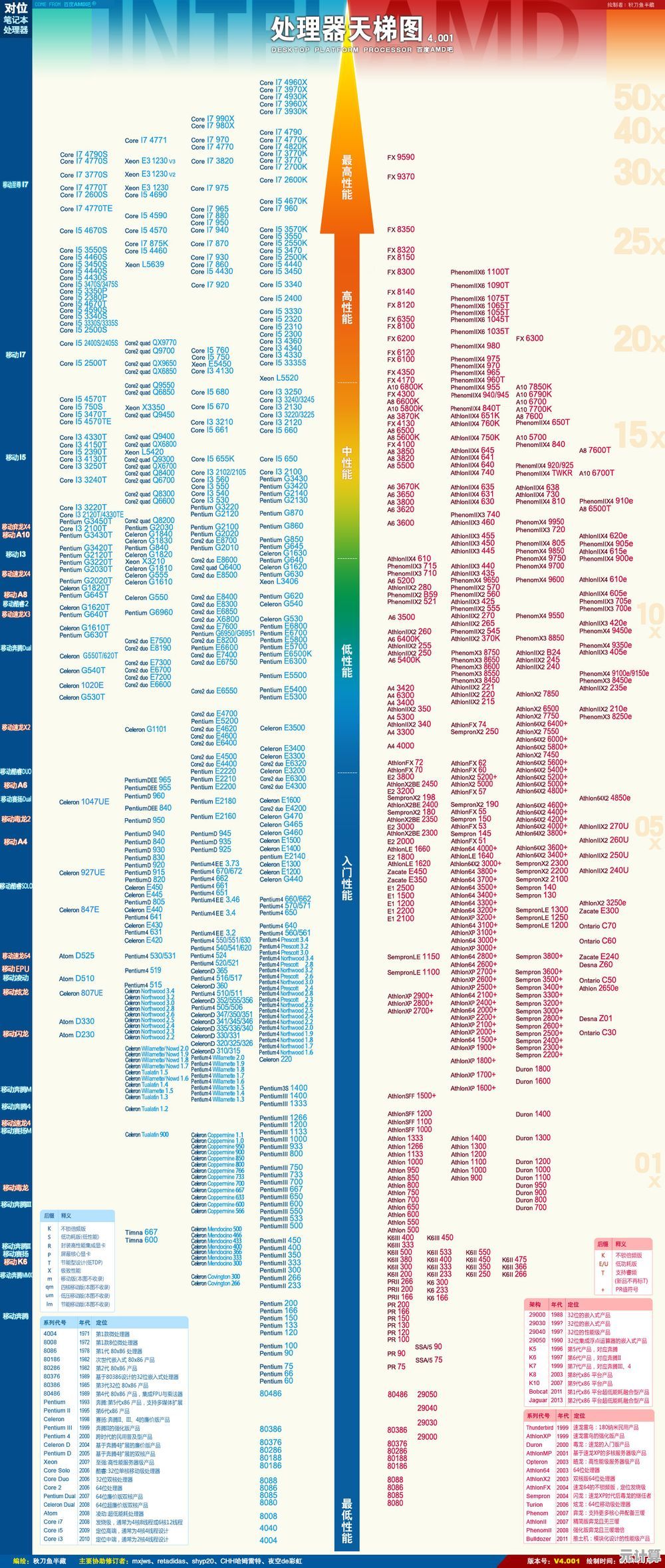

全面解读最新CPU天梯图:处理器设计的技术演进与核心创新

- 问答

- 2025-10-01 02:51:32

- 1

全面解读最新CPU天梯图:一场关于速度、热量与野心的复杂叙事

我至今记得2004年夏天在电脑城打工时,那份被翻得卷边的CPU天梯图,那时的天梯图简单粗暴——频率就是一切,奔腾4 3.0GHz高高在上,像奥林匹斯山的神祇俯视着赛扬处理器,我们装机时几乎不用思考,手指顺着天梯图往上滑,预算够到哪颗就装哪颗,如今再打开最新天梯图,密密麻麻的型号、复杂的架构代号、多到令人眼晕的核心线程数……我常想,那个靠一张纸就能决定电脑性能的黄金时代,真的一去不复返了。

频率狂飙的黄昏:当物理定律成为天花板

奔腾4的NetBurst架构曾试图将频率推向极致,4GHz似乎触手可及,但热密度问题像一堵无形高墙——当我的第一颗Prescott核心奔腾4在机箱里发出直升机般的轰鸣,机箱侧板烫得能煎蛋时,我意识到这条路走到了尽头,英特尔最终取消了4GHz计划,这场“频率至上”的豪赌以散热器的悲鸣告终,有趣的是,二十年后,当AMD的Zen 4在5nm工艺下冲击5.7GHz,散热器厂商又开始了新一轮军备竞赛,历史仿佛在循环,只是战场从硅片转移到了热管与冷排。

多核迷局:从物理核心到“胶水”的魔法

“更多核心等于更强性能”——这个看似坚固的等式正在崩塌,我曾帮朋友装机,他执意选择16核的线程撕裂者做视频剪辑,结果Pr渲染时盯着任务管理器里大半闲置的核心发呆,英特尔的大小核设计更是引发混乱:当朋友的i9-13900K在《赛博朋克2077》中遭遇小核围观、大核过热的窘境时,Windows 11的线程调度器显得手忙脚乱,而AMD的3D V-Cache技术则像一场外科手术——去年测试锐龙7 5800X3D时,在《魔兽世界》奥格瑞玛主城,帧数竟比标准版高出40%,那堆叠的缓存像给CPU加了个临时记忆库,特定场景下效果惊人。

制程的量子迷宫:纳米数字下的文字游戏

“英特尔7”、“台积电4nm”这些术语构成新的营销迷雾,当台积电的5nm工艺让苹果M1芯片在笔记本上实现桌面级性能时,我拆开MacBook Air看到那片小小的芯片,恍惚间觉得摩尔定律借尸还魂了,但现实更微妙:英特尔在Intel 4(7nm)工艺上反复挣扎,导致13代酷睿成了“12代酷睿Refresh版”,被网友戏谑为“挤牙膏艺术巅峰”,而三星的4nm工艺在骁龙8 Gen1上的翻车,则让手机变成暖手宝——制程数字的军备竞赛下,能效比才是真正的试金石。

天梯图的失语:当跑分遇上真实世界

如今的天梯图越来越像一份冰冷的数学考卷,我的剪辑师同事用“低端”的M2 Max MacBook Pro导出4K视频,竟比装了i9+RTX 4090的Windows工作站更快,这违背了所有天梯图逻辑,游戏本领域更荒诞:某品牌i9+4080组合因散热缩水,实际表现竟不如散热扎实的i7+4070机型,当联想拯救者掌机用锐龙Z1 Extreme芯片实现接近PS4的性能时,传统天梯图彻底失去了衡量维度——功耗墙、散热能力、软件优化,这些无法量化的参数正成为新战场。

我书桌抽屉里还留着2005年的CPU天梯图,泛黄的纸页上,奔腾4 670 3.8GHz依然占据王座,如今打开网页版天梯图,Threadripper 7980X的96个线程像科幻小说设定,技术确实在狂奔,但用户的实际体验却陷入更复杂的迷宫,当厂商在PPT上炫耀核心数和跑分时,我的旧Xeon E5-2687W v2仍在工作室安静运转——8核16线程,渲染速度不及新U一半,但稳定得像瑞士钟表,或许真正的天梯不在纸面,而在芯片与散热器的缝隙间,在代码与硬件的耦合处,在每一次按下电源键时风扇旋转的韵律中,毕竟,当你的游戏突然卡顿或视频渲染崩溃时,那些天梯图上的排名数字,并不能带来任何慰藉。

本文由坚永康于2025-10-01发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/46770.html