手机芯片天梯图解析:技术演进轨迹与未来创新方向探秘

- 问答

- 2025-10-01 04:57:33

- 3

一场没有终点的性能马拉松

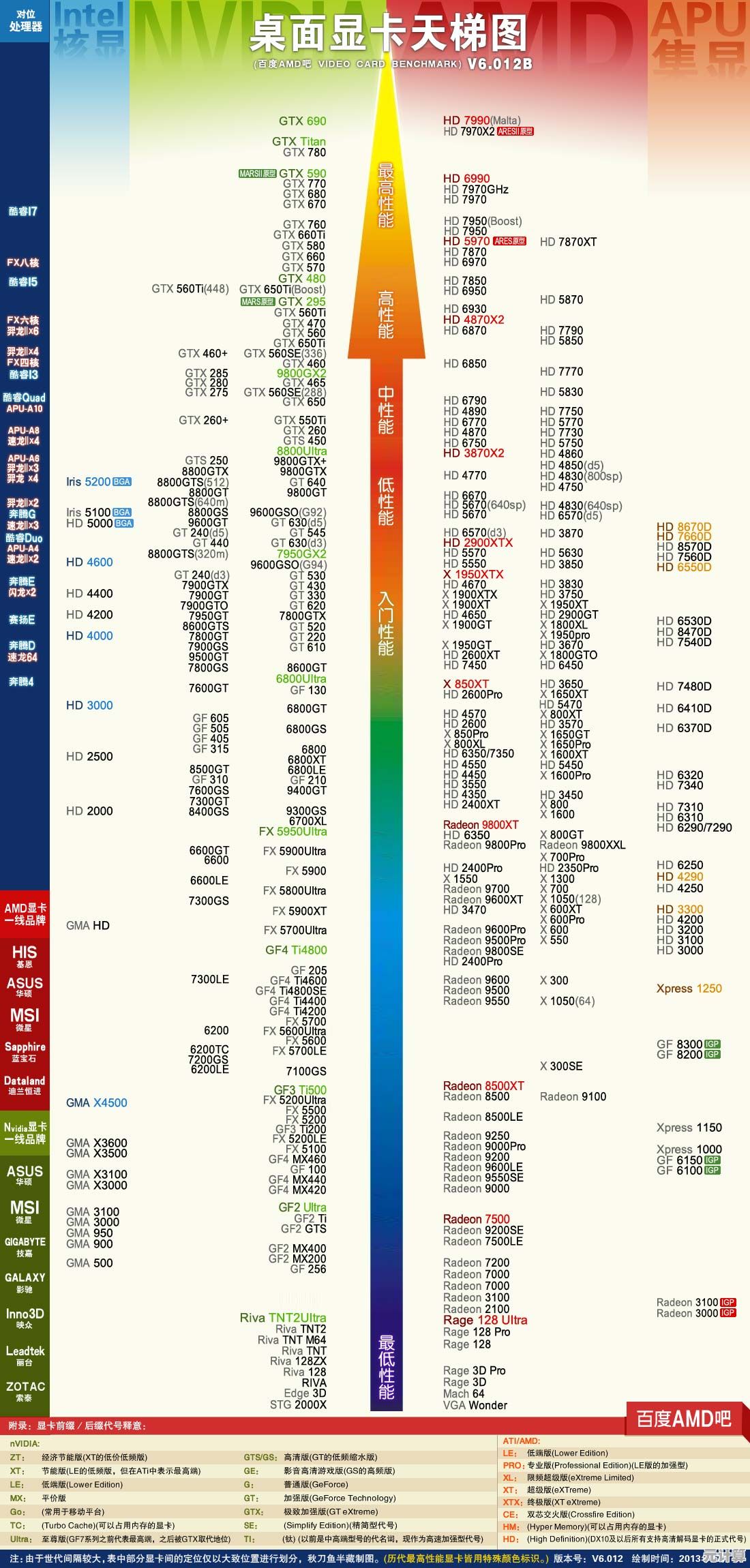

还记得我抽屉里那台老古董吗?搭载骁龙801的机器,跑个微信都卡成PPT,前阵子心血来潮翻出来充电,指尖划过那温吞的响应速度,突然意识到:十年间,手机芯片的进化轨迹,竟像一场没有终点的性能马拉松,天梯图上的排名,不过是这场残酷竞赛的即时快照。

天梯图背后的技术暗流:不只是数字游戏

盯着天梯图看久了,我总觉得那些冰冷的分数背后藏着更复杂的故事,比如2021年高通骁龙888的“火龙”事件——纸面参数炸裂,实际一开游戏就烫得能煎鸡蛋,那阵子我评测过一台旗舰机,半小时《原神》后机身温度飙到48℃,手指都发麻,厂商们被迫在机身里疯狂堆散热材料,手机厚得像块砖,这哪是技术跃进?分明是功耗失控的狼狈补救。

反观联发科的天玑9000,参数稍逊却靠台积电4nm工艺的冷静表现,硬生生在高端市场撕开一道口子,我至今记得第一次用天玑9000+手机打游戏的清爽感——性能稳如老狗,后盖只是温热,参数之外,能效比才是真实体验的隐形裁判。

苹果的A系列芯片更是天梯图上的“异类”,跑分未必年年屠榜,但那种丝滑流畅和恐怖能效,总让我想起自家那台iPhone 13 Pro Max——重度用一天还剩30%电的安心感,参数党永远不懂,库克刀法精准,硬件与iOS的玄学调校才是护城河。

至于海思麒麟,制裁后的沉寂总让我惋惜,曾用Mate 40 Pro拍过故宫雪景,麒麟9000的ISP对光影的细腻捕捉,至今让我念念不忘,拆开手机看那指甲盖大小的芯片,很难想象它曾扛起一个品牌的生死。

未来战场:当摩尔定律开始喘息

站在2024年回望,制程工艺的狂奔似乎撞上了物理学的墙,台积电3nm量产成本高得吓人,2nm更如雾里看花,我采访过一位芯片工程师,他苦笑着说:“晶体管小到快看不见了,量子隧穿效应像幽灵一样缠着我们。” 当摩尔定律喘息,创新方向必然转向:

- 立体战场: 3D堆叠与Chiplet(芯粒)技术正成为新宠,想象一下,把计算单元、内存、AI引擎像乐高一样垂直堆叠,在方寸之间榨出更多性能,苹果M系列芯片已初露锋芒,手机端普及只是时间问题,我总幻想未来拆开手机,芯片结构会像微缩城市般奇幻。

- AI算力霸权: 手机芯片的“大脑”正在转移,高通的Hexagon NPU、联发科的APU,这些专用AI引擎的算力增幅已远超CPU/GPU,去年测试某旗舰的实时视频字幕功能,中英文混杂的会议录音竟能近乎同步转写——这背后是每秒暴涨的AI算力在支撑,未来生成式AI本地化运行,没个50TOPS算力怕是连入场券都拿不到。

- 材料玄学: 当硅基芯片逼近物理极限,学界开始押注氮化镓(GaN)、碳纳米管甚至石墨烯,听中科院的朋友聊实验室进展,那些拗口的材料名词仿佛科幻剧本,或许某天,我们手里的芯片会彻底告别硅时代?

天梯图之外的人与技术共舞

每次更新天梯图排名,总有人欢呼有人嘲讽,但作为常年拆机评测的观察者,我越发觉得:参数战争终会疲倦,真正打动我的,是华为用麒麟芯片在影像领域实现的“暗光视界”,是苹果A系芯片让残障人士靠眼球追踪操控手机,是联发科用中端芯片把高刷屏普及到千元机——技术终要回归人的温度。

下一次当你对着天梯图纠结选哪款芯片时,不妨问问自己:是想要跑分榜上的虚荣数字,还是深夜刷手机时那不易察觉的、令人安心的低发热?手机芯片的未来,或许就藏在这些微妙的体验褶皱里,毕竟,真正的创新从来不在排行榜的第一行,而在某个工程师凌晨三点的灵光一闪,或是用户按下快门时那声满足的轻叹。

(后记:写完此文,瞥见桌角那台骁龙801旧机,忽然觉得它像一块科技化石——笨拙,却标记着我们曾如何奔跑。)

本文由腾掣于2025-10-01发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/46903.html