手机散热技术迎来重大突破,持久冰凉体验让高性能畅玩无间断!

- 问答

- 2025-10-01 07:01:19

- 1

这一次,真的能冰爽畅玩到天亮了?🔥→❄️

还记得去年夏天那场关键排位赛吗?我窝在沙发里,手指在屏幕上翻飞,眼看就要翻盘——突然!手机后背烫得像块烙铁,屏幕猛地一暗,帧率断崖式下跌... 眼睁睁看着水晶被推平,气得我差点把手机扔出去!📱💢 这该死的发热降频,简直是手游党的噩梦。

但最近,事情好像真的不一样了,当我拿到那台号称搭载了"主动式航宇风冷系统"的红魔9 Pro时,说实话,我是抱着"又吹牛"的心态插上电源、点开《原神》的。手机散热?长久以来更像是厂商们心照不宣的"画饼"艺术——参数表上永远光鲜亮丽,握在手里却总免不了温热妥协。

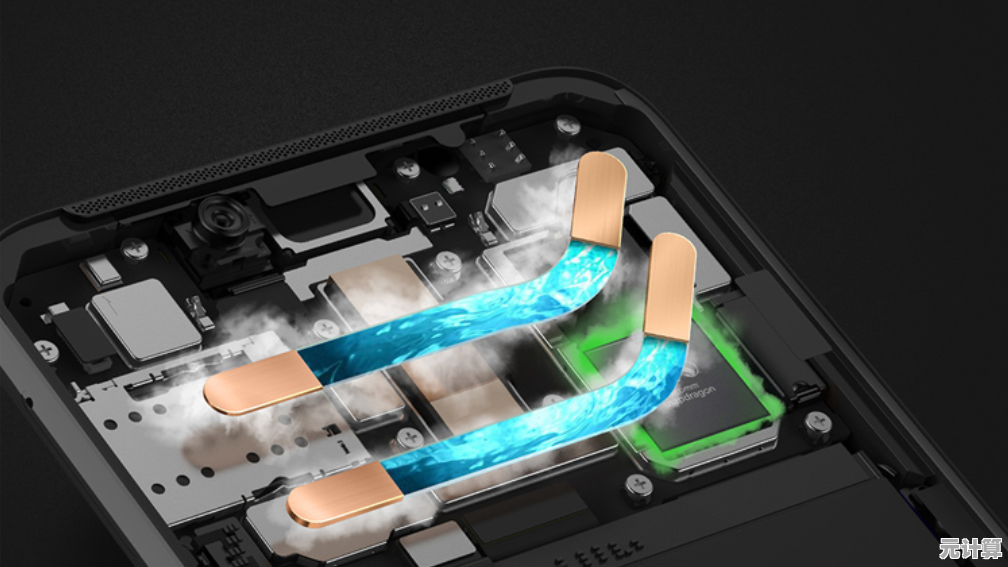

半小时蒙德城跑图+高强度打怪,后台帧率监测曲线居然稳得像条直线!更离谱的是,摸一摸手机中框,居然真的只是微温?甚至有点...凉?这感觉太陌生了,陌生得让人有点感动,主动散热的小风扇在机身里呼呼转,声音比空调低档还轻,完全没想象中直升机起飞的噪音,原来,当风扇真正安静地融入手机内部,物理散热的"笨办法"反而成了最直击痛点的解决方案。

散热技术的进化不止风扇一条路:

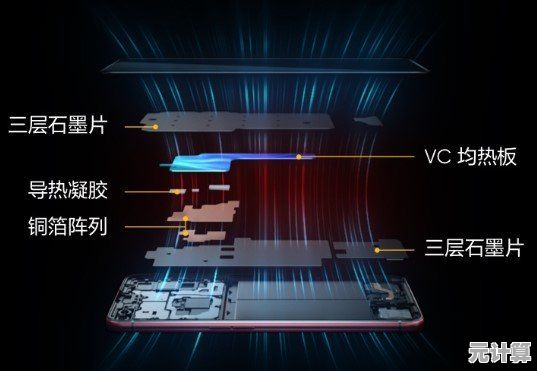

- 材料狂魔永不认输: VC均热板面积快赶上电池了!有些旗舰机甚至塞进了夸张的10000mm²+ VC板,像吸热海绵一样疯狂搬运热量,多层石墨烯也进化得更薄更强,热量在机身里"跑"得更快、散得更开。

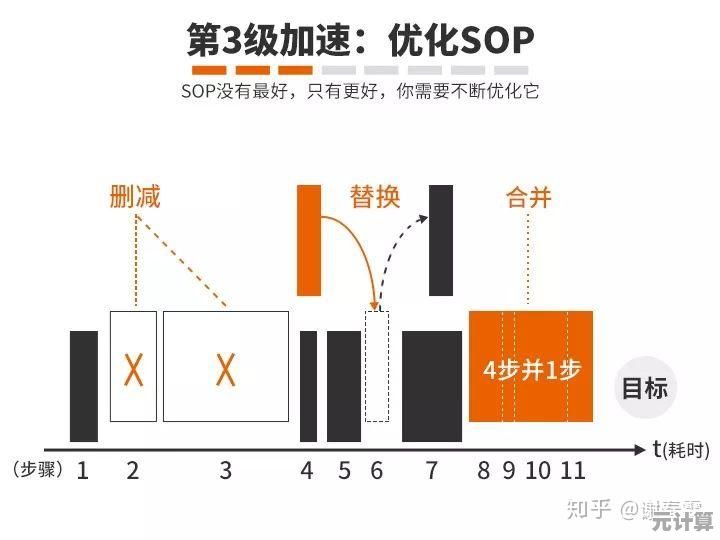

- 软件调教也得跟上: 光堆料不够聪明,现在厂商更懂"精准温控"了,比如我常用的某品牌"智能帧率补偿",在检测到温度上升苗头时,会悄悄优先保证核心画面流畅,牺牲一点远景细节,而不是粗暴地直接锁帧卡成PPT——这种"无感降温"才是真本事。

狂欢之余,我脑子里还是蹦出几个问号:

- 这小风扇,真能扛住时间? 用个一年半载,灰尘会不会把进风口堵死?到时候会不会变成"闷罐"甚至噪音制造机?主动散热的耐用性,还需要时间这位严苛考官来检验。

- "冰封"的代价是什么? 为了塞进风扇和更大的VC板,手机厚度和重量是不是只能妥协?追求极致冰凉的手感,和握持的舒适轻薄,这杆秤到底怎么平衡才最妙?⚖️

- 厂商宣传的"冰封散热"... 到底几分真? 实验室数据漂亮 ≠ 我手上这台的实际体验,不同环境温度、不同使用场景(比如边充边玩),结果可能天差地别,宣传的"持久冰凉",是真实力还是文字游戏?

技术突破的喜悦背后,往往藏着真实世界复杂性的考卷——实验室的完美曲线,终究要在用户掌心经历汗渍、灰尘和日常磨损的漫长检验。

无论如何,这个夏天,当我终于能窝在闷热的房间里,指尖感受着手机背壳那令人安心的微凉,连续三小时《星穹铁道》鏖战也丝滑如初时,一种久违的、纯粹的"爽"感直冲天灵盖!🎮❄️ 再也不用担心关键时刻被"烫"掉链子,也不用在手机和冰袋之间手忙脚乱——这种自由,高性能手机用户等得太久了。

或许,"手机煎蛋"真的要成为历史梗了?散热技术的狂奔,终于让"持久高性能"不再是一句空泛的广告词,下一次技术跃迁,会不会是更安静、更轻薄、更无感的"隐形散热"?我搓着手,有点等不及想看看了。

当指尖的灼热感被一丝微凉取代, 持续输出的帧率曲线终于挣脱了高温的枷锁。 这一次,技术的凉风, 真的吹到了玩家的掌心里。

本文由穆方方于2025-10-01发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/47036.html