Win11安卓内核驱动创新:构建智慧互联新未来

- 问答

- 2025-10-01 14:19:07

- 2

Win11安卓内核驱动创新:构建智慧互联新未来

记得去年第一次用上Win11的时候,我其实没抱太大期待,毕竟,系统更新嘛,无非是界面变圆角、菜单换个位置,再塞点不痛不痒的新功能,但真正让我觉得“有点意思”的,反而是那个不太起眼的细节——Windows Subsystem for Android(WSA)及其底层的内核驱动支持,它不是那种炫技式的创新,更像是一种悄悄发生的连接,一种试图弥合两种生态裂痕的笨拙又真诚的努力。

很多人可能根本没注意到,Win11真正跑安卓应用时,背后根本不是简单的模拟器思维,而是一次从内核层面重构的尝试,微软这次没选择走虚拟机或容器化的老路,而是直接把Android的Linux内核模块“嫁接”到Windows内核之中,这意味着什么?简单说,它不是让安卓应用“寄生”在Windows上,而是试图让两个系统共用同一套底层语言。

这种思路其实挺冒险的,我有个做开发的朋友吐槽说,刚开始调试的时候,驱动兼容性问题多得让人头皮发麻——有时候鼠标事件传丢了,有时候音频采样率对不上,甚至有些GPU指令集映射出了问题。“就像让两个说不同方言的人突然合作写诗,”他一边改代码一边抱怨,“但偶尔真跑通的时候,又觉得这事情有点酷。”

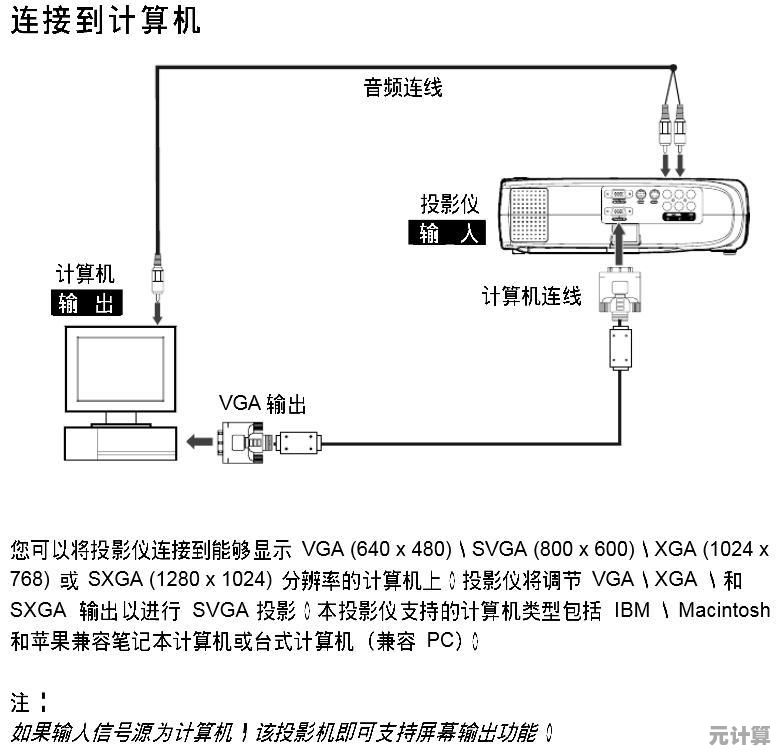

而真正让我觉得这种“内核级融合”有意思的,是它在实际场景中那些还没被充分挖掘的可能性,比如我经常一边用台式机写稿,一边在手机上翻文献,之前得靠各种同步软件或者手动传文件,现在直接可以在电脑上打开手机上的笔记应用,复制粘贴甚至拖拽分享——延迟低到几乎无感,这背后其实是驱动层在协调内存分配和硬件资源调度,让两个系统共享同一套物理设备而不打架。

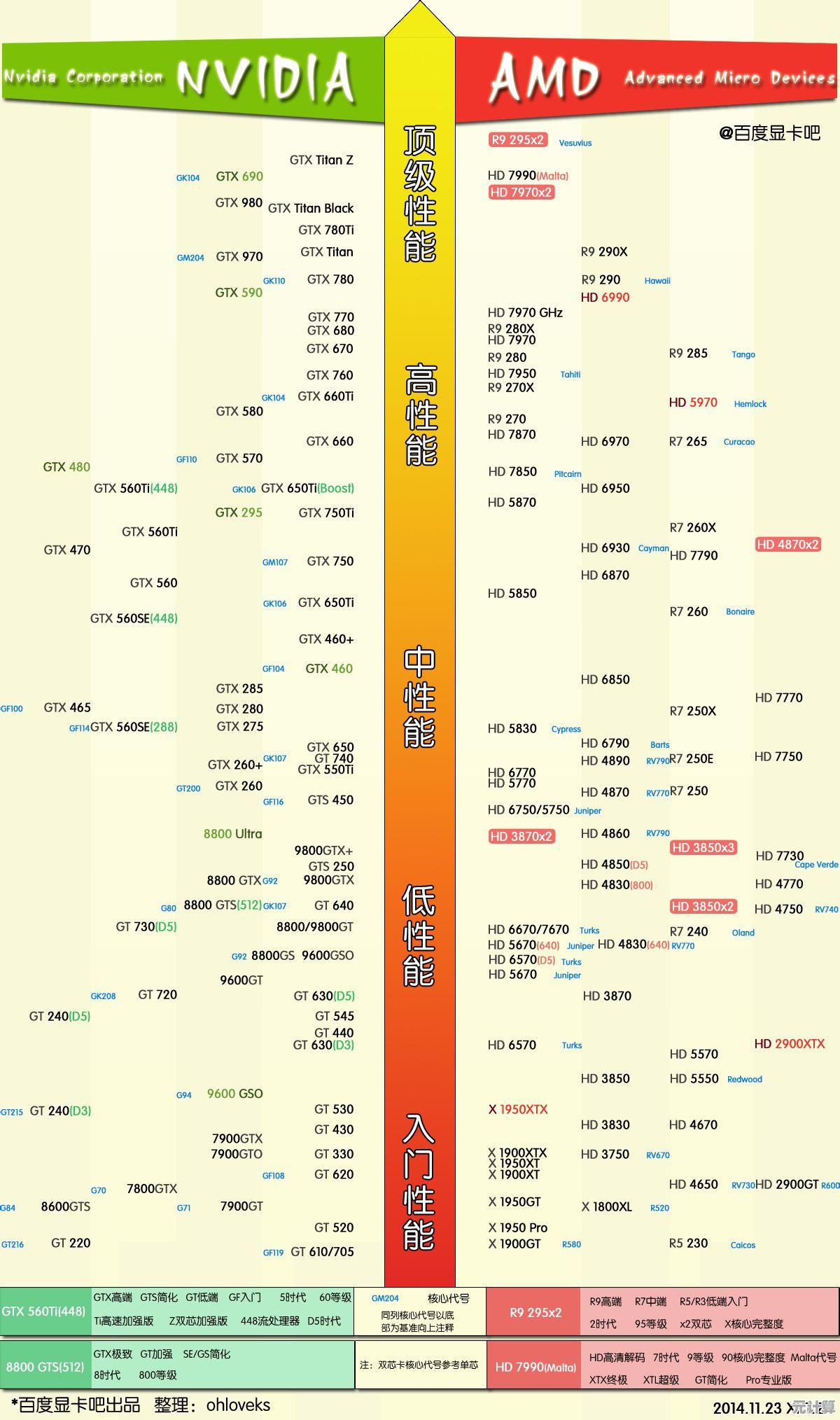

另一个例子是游戏,我在PC上试过跑某款安卓独占的手游(具体名字就不说了,反正是个抽卡游戏),原本以为会卡成PPT,结果居然能跑到60帧,后来才了解到,WSA的驱动支持直接调用了Windows的DirectX图形接口来转译安卓的OpenGL指令——这种“翻译”不像传统模拟器那样损耗严重,反而因为内核级的协作,效率高了不少,不过也不是完美,手柄适配还是有点别扭,按键映射得手动调半天,但这恰恰说明了一点:真正的融合,不是“完美无缺”,而是“能一边用一边骂,却舍不得卸载”。

当然也有人质疑:这玩意儿到底是不是伪需求?安卓和Windows本来就在不同场景下使用,强行打通会不会很鸡肋?但我觉得,问题可能不在于“需不需要联通”,而在于“联通之后能长出什么新东西”,就像当年智能手机刚出现时,也没人想到扫码支付会成为日常,现在我的联想 Yoga 笔记本已经可以直接接收手机的通知,在电脑上回复微信——虽然目前体验还有点卡顿,但已经让我偶尔忘记手机丢在哪了。

从技术角度看,这种驱动层面的整合其实给未来埋了不少伏笔,比如现在很多物联网设备跑的是安卓底层,如果Windows能更深度地与安卓内核交互,是否意味着以后我们的电脑可以直接管理智能家居、车载系统甚至工业设备?我猜微软可能悄悄在打这个算盘——Windows不想只做一个桌面系统,而希望成为融合生态中的“连接器”。

不过现实骨感得很,目前WSA还是有很多限制,比如对ARM原生应用的支持依然曲折,硬件加速也挑设备,更别说国内外安卓生态差异巨大——没有GMS服务的版本适配起来更是困难重重,有时候在微软商店里翻那些安卓应用,感觉像是走进了一个半成品超市,东西能买,但包装袋上总沾着点灰尘。

但或许创新就是这样吧,不是一上来就惊艳全场,而是先笨拙地铺好底层,等人去填内容,Win11的安卓内核驱动支持,现在可能只是一个让用户在电脑上刷抖音的“小功能”,但它的野心显然不止于此。

如果将来某天,我们可以不再纠结“这是安卓还是Windows应用”,而只是拿起手边最近的屏幕继续未完成的事——那或许才是真正智慧互联的开始,而现在的一切尝试,哪怕不完美,都是在往那个方向踩下的一脚油门。

(完)

本文由坚永康于2025-10-01发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/47502.html