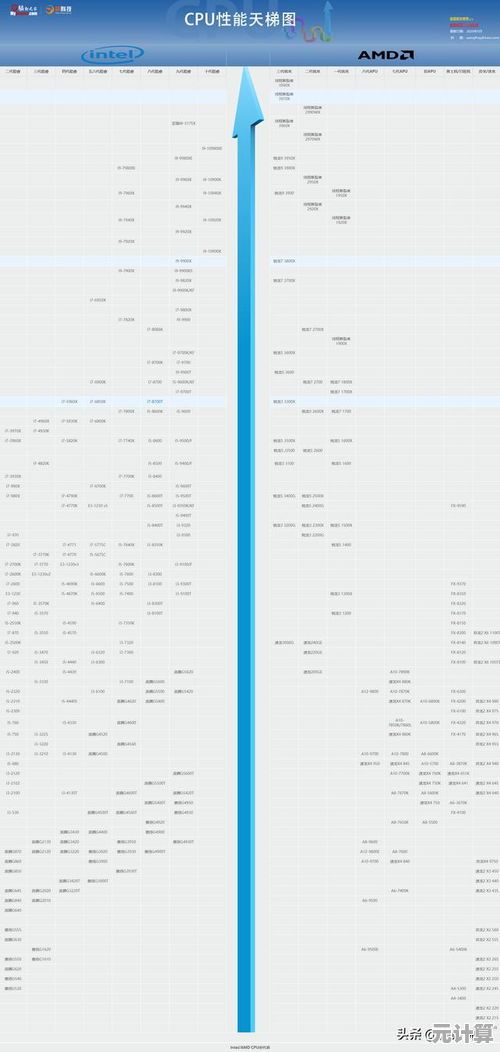

英特尔天梯图:科技创新之路上的重要里程碑与突破

- 问答

- 2025-10-01 15:48:20

- 2

说到英特尔,很多人脑子里蹦出来的第一个词大概是“处理器”——没错,就是那个贴在我们电脑上、藏在服务器里、默默决定着我们游戏帧数和开机速度的小东西,但你要真觉得英特尔只是一家“做CPU的公司”,那可就太浅了,它的发展史,更像是一部科技行业的《权力的游戏》,有技术革命,有战略失误,有绝地反击,也有无数个“我靠,这也能行?”的时刻。

我最早接触英特尔大概是奔腾时代,那时候家里第一台电脑,开机嗡嗡响,屏幕上滚过一行“Intel Inside”,感觉整台机器都镀了一层技术金光,后来才知道,那不只是个Logo,是一场教科书级别的品牌营销——它让消费者认“芯”不认“机”,简直是把技术做成了信仰。

但英特尔真正让我觉得“有点东西”的,是它一次次在制程工艺上的死磕,比如从45纳米跳到32纳米那次,很多人觉得就是数字变小了而已,但背后其实是high-k金属栅极技术的突破——用铪基材料替代传统的硅氧栅极,漏电率大幅下降,性能反而飙了上去,这东西听起来很硬核,但说白了就是:工程师们把一条快要漏水的管子从塑料换成不锈钢,结果水流得更猛还不溅出来,这种底层创新,不是每个公司都敢砸钱去试的。

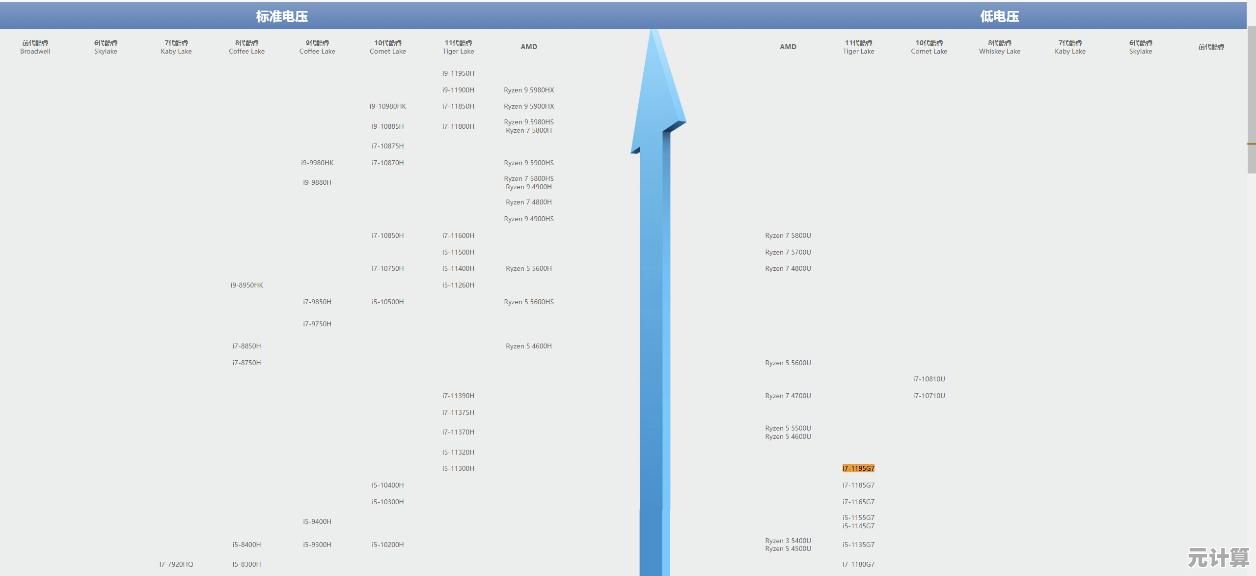

当然英特尔也不是神,当年移动端崛起的时候,它明显慢了一拍,Atom处理器试图挤进手机市场,结果被ARM架构按在地上摩擦,我那时候还跟朋友吐槽:“英特尔这是端着服务器级的架子,想做随身听生意,结果发现大家连耳机孔都不要了。”但你说它僵化吗?也不尽然,后来猛攻笔记本市场,硬是把“超极本”这个概念从广告词做成了实际体验,EVO认证一步步把轻薄本的真实续航和响应速度拉到了能用的级别——这里面的调度策略和硬件协同,没点技术底蕴真搞不定。

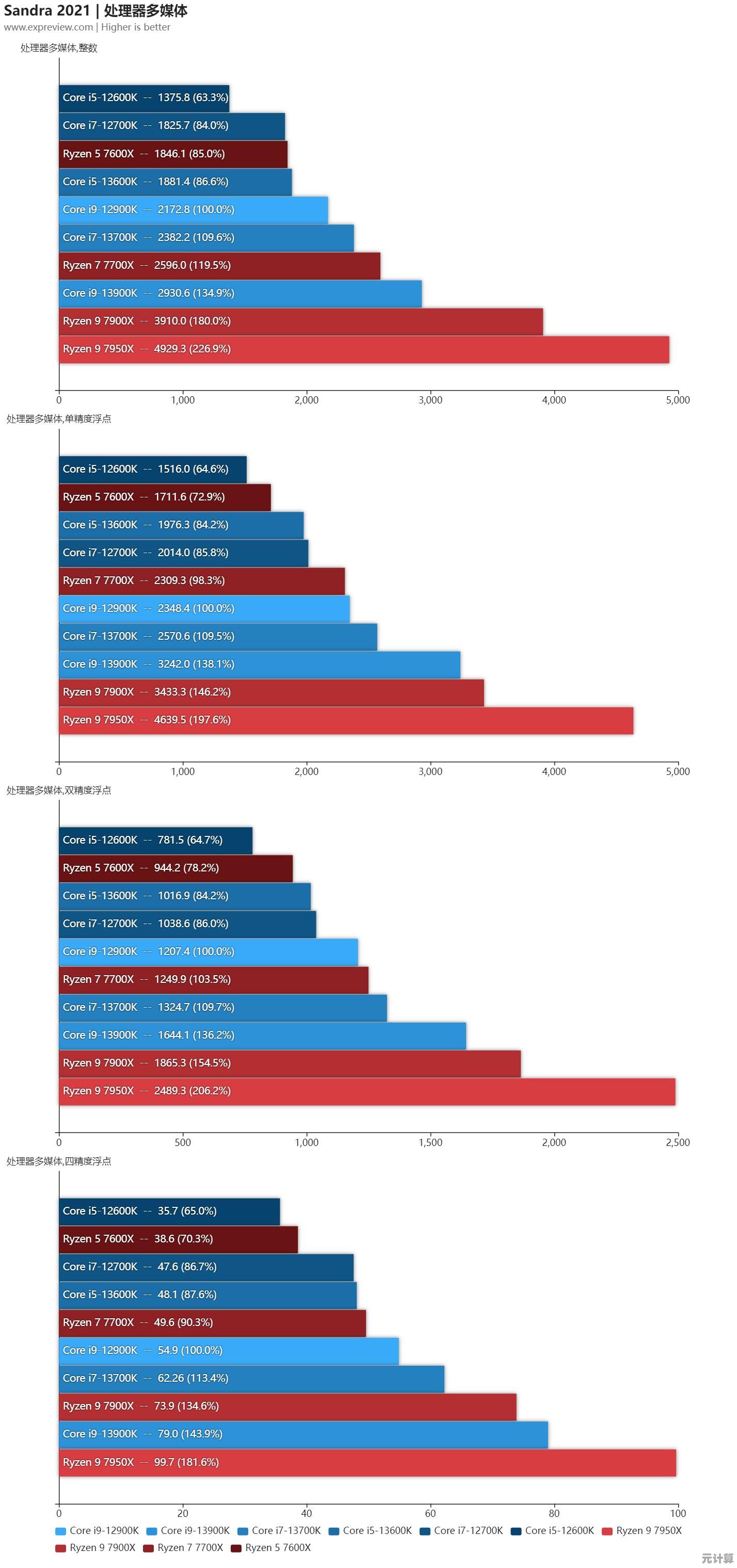

再说说近几年的混合架构,大小核设计刚出来时争议巨大,有人说这是“软件调度噩梦”,也有人骂“挤牙膏新招数”,但说实话,这种思路背后是对应用场景的细分——不是所有人每时每刻都需要全核飙到5GHz,比如我写稿时小核省电安静,一旦渲染视频大核瞬间启动,这种动态分配其实更贴近真实使用逻辑,当然初期确实有调度翻车的情况,但技术从来都不是一出生就完美的,得给它迭代的时间。

还有一点容易被忽略的是英特尔在制造上的野心,台积电称霸的时代,它愣是砸钱推IDM 2.0,要重回代工战场,这事儿风险极大,但我觉得有种“老牌贵族的倔强”——就像诺基亚哪怕摔得再惨也要回来做手机,英特尔似乎也在说:“制程这门手艺,我不能丢。”

最后想提一嘴的是AI方向的布局,从收购Habana Labs到Gaudi加速器,再到客户端AI PC的落地,英特尔在赌下一个交互场景是“本地智能”——让AI不再依赖云端,直接在端侧处理,我的旧笔记本跑Stable Diffusion肯定没戏,但如果下一代酷睿真能低功耗跑大语言模型,那办公场景可能真要变天了。

回头看英特尔的天梯图,它从来不是平滑上升的曲线,而是阶梯式甚至偶尔掉坑的轨迹,有奔腾4的发热危机,有10纳米的难产,也有12代酷睿的翻身仗,技术公司的魅力就在这儿:它允许你犯错,但必须在下个路口把答案追回来。

所以别只盯着跑分看,那背后是一群偏执的工程师、一场场赌上命运的架构迭代,和一家公司试图永远跑在摩尔定律前面的疯狂尝试——哪怕定律本身,早已不再是物理学的必然,而成了某种人类意志的隐喻。

本文由陆舒于2025-10-01发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/47596.html