探索边缘计算:重新定义数据处理与网络效率的边界

- 问答

- 2025-10-01 21:33:16

- 2

当数据不再“云端漫步”

记得去年我参与了一个智能工厂的项目,团队兴冲冲地接入了云端AI质检系统,结果产线视频流上传延迟飙到3秒,误检率直接翻倍,厂长皱着眉头问:“咱们这数据非得跑几千公里去‘云里转一圈’才能判断一个零件合格不合格吗?”那一刻,我突然意识到——我们可能太执着于“万物上云”的浪漫想象,却忽略了数据奔跑的物理成本。

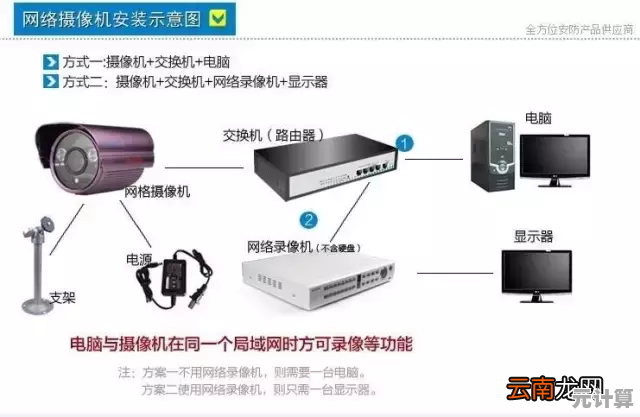

边缘计算就像把数据的“大脑”拆成分散的小脑单元,让计算发生在离产生数据最近的地方,它不追求宏大统一的云端帝国,而是构建一个个敏捷的本地化节点,举个例子,特斯拉的自动驾驶系统为什么能在信号盲区依然保持基础操作?正是因为车辆自身的边缘节点能实时处理雷达和摄像头数据,而不必等待加州服务器的指令。

但边缘计算从来不是云的对立面,我更愿意把它想象成城市便利店与中央仓储的关系——便利店(边缘节点)处理即时需求(延迟敏感任务),中央仓库(云)统筹全局分析和长期存储,去年杭州某智慧路灯项目就采用混合架构:灯杆上的传感器自主调节亮度(边缘计算),同时将能耗数据聚合到云端分析区域用电模式,这种分工让响应速度提升40%,还节省了带宽成本。

不过边缘计算也暴露了新的矛盾,在一次医疗物联网项目中,我们发现部署在CT机旁的计算节点经常因为机房温度波动宕机——原来边缘设备的工作环境远比数据中心恶劣,更棘手的是安全漏洞:某个乡镇智能水务系统的边缘网关竟用着默认密码,整个村镇的用水数据裸奔了三个月,这些经历让我觉得,边缘计算在赋予设备“自主权”的同时,也把云时代集中管控的安全风险分散成了无数个潜在爆破点。

最近和同事聊起农业无人机项目时,我们争辩边缘计算的伦理边界:当植保无人机自主识别病虫害并决定喷洒农药时,究竟该赋予它多大决策权?这种技术民主化带来的不仅是效率,还有责任体系的碎片化,这种思考或许不成熟,但正是边缘计算最迷人的地方——它迫使我们在技术架构里重新审视“控制与自治”的古老命题。

说到底,边缘计算正在改写数据处理的时空逻辑,当我们的工厂设备、医疗仪器、甚至红绿灯都具备本地决策能力时,网络效率的提升反而让位于更本质的问题:我们究竟需要多快的“即时”?又愿意为这种即时付出怎样的代价?这种拉扯感或许会伴随整个边缘计算的发展历程——就像人类始终在集中与分散、统一与自治之间寻找平衡一样。

(写到这里突然想起那个因为边缘节点故障导致园区安防系统误报警的深夜,我们抱着电脑在机房一边啃冷汉堡一边查日志——技术进化的路上,终究少不了这些狼狈却真实的瞬间。)

本文由乐正鲸于2025-10-01发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/47964.html