笔记本与桌面CPU性能全面对比:最新天梯图深度解析

- 问答

- 2025-10-02 05:15:53

- 1

笔记本与桌面CPU对决:天梯图里藏了多少真相?

每次看到网上又有人争论“笔记本CPU现在能不能打桌面级”的时候,我就想起去年帮我表弟装机的那个下午,他抱着一台标压i7的游戏本,信心满满地说:“哥,这性能应该跟你桌上那台老的3700X差不多吧?”我笑了笑没直接回答,只默默打开了Cinebench R23。

结果?嗯,跑分没输,但实际剪视频导出时,他那台笔记本风扇像要起飞了一样,我的台式机却安静得像没在干活。

参数没说的,才是关键

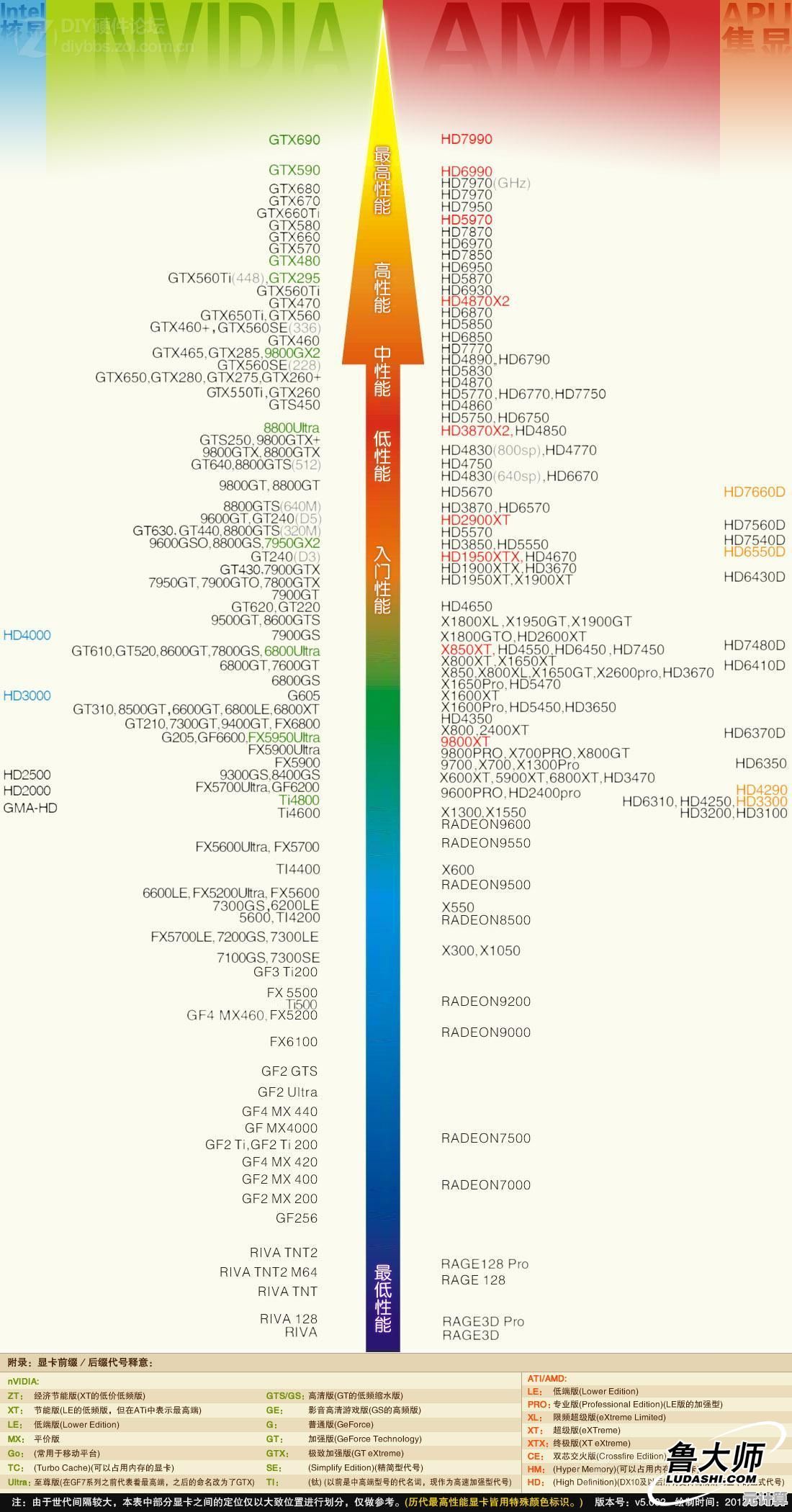

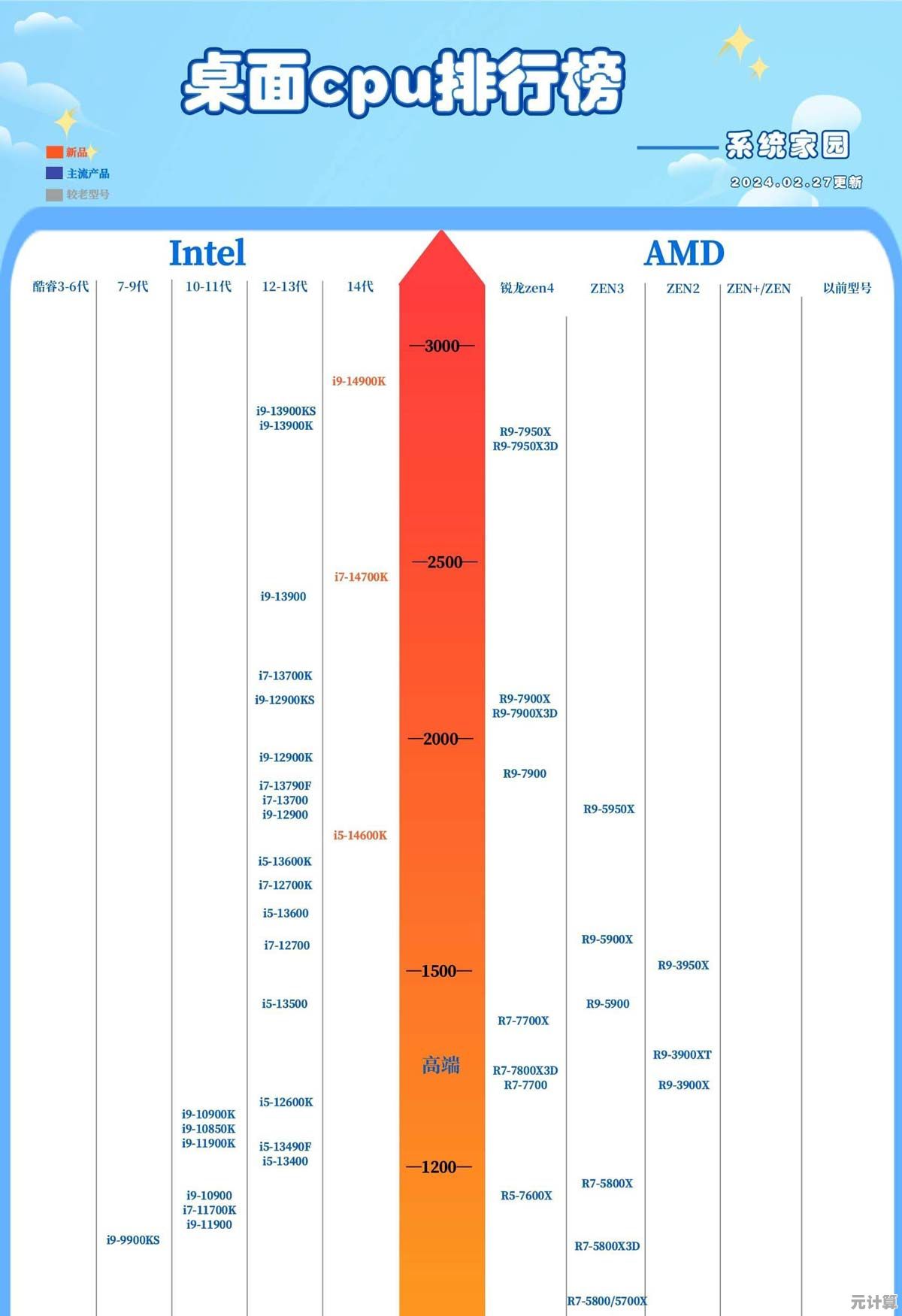

看天梯图,很多人只盯着“i9-13900HX”和“i5-13600K”这种名字较劲,或者比核心数、线程数、最大睿频——好像数字大就赢了,但其实,笔记本和桌面CPU最根本的差距,根本不只在规格表上。

功耗墙,才是真正的性能天花板。

笔记本的CPU再强,也得给散热和电池让路,比如Intel的HX系列,理论TDP 55W,但真跑满的时候,没几个笔记本压得住温度,降频一发生,性能直接打七折,而台式机的i5哪怕基础频率低一点,却能一直稳跑甚至超频。

我自己的老台式机Ryzen 7 3700X,功耗锁定65W,渲染时全程稳定3.9GHz;朋友买的某品牌i9-13900HX游戏本,刚开始跑分惊艳,两分钟后直接掉到基础频率以下,还不如我这台“老家伙”持久。

“同代不同命”,微架构背后的猫腻

别看都叫“13代酷睿”或“Zen 4”,桌面和移动端的芯片其实经常是两码事,比如AMD的锐龙7040系列笔记本处理器和7000系列台式机U,虽然都挂Zen 4的名字,但IO Die、缓存结构、制程细节都有差异——这些在天梯图里通常被“R9”“i7”这种大类名称掩盖了。

再加上笔记本厂商调度策略百花齐放:有的性能释放激进,有的保守得像怕吵到邻居,之前测过两台同样搭载i7-13700H的笔记本,一台性能释放能冲到80W,另一台卡死在45W——结果跑游戏帧数能差20%以上。

所以你说看天梯图有用吗?有,但只能信一半。

不只是CPU:平台差异才是隐形战场

很多人比CPU却忘了——台式机能自由选主板、插独立显卡、扩展内存和SSD,甚至自己调功耗策略,笔记本?基本是“一锤子买卖”。

我去年换台式机时插上一张PCIE 4.0 SSD,系统响应、文件加载速度明显快过我之前用的旗舰笔记本,不是因为CPU更强,而是整个I/O通道没被阉割。

更别说显卡直连、内存频率、后期升级空间……这些“平台红利”才是桌面CPU长期使用的隐藏优势,如果你指望一台笔记本用五年,大概率第三年就开始难受了;而台式机换个显卡、加条内存,还能再战三年。

所以怎么选?我的一点不成熟建议

如果你经常移动,别纠结——笔记本优先,现在像7945HX、13980HX这些旗舰移动U确实很强,足够应对大多数游戏和生产需求,只是别指望它像台式机那样“持续高性能”。

但如果你主要固定场所使用,尤其是有剪辑、建模、编程等生产力需求,果断选台式机,不仅是性能更稳定,长远来看升级成本低太多,像我之前用笔记本剪4K视频,导出时CPU飙到95℃以上,电池还得插电才够用——体验真的很割裂。

说到底,天梯图只是个参考工具,而不是圣经,没必要因为某个移动U排名高就觉得它真能打桌面,也没必要迷信台式机一定碾压,搞清楚自己的使用场景,比跑分更重要。

写完这些,我突然想起我表弟后来还是组了台台式机,他跟我说:“哥,终于不用听着风扇声焦虑了。”你看,有些选择,跑分说不明白,但体验一秒就懂。

注:本文仅基于个人使用经验和公开测试数据,部分观点可能主观,欢迎讨论——毕竟硬件这东西,谁用谁知道。

本文由封子昂于2025-10-02发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/48458.html