揭秘索尼IMX传感器天梯图:驱动摄影创新的核心技术路径

- 问答

- 2025-10-02 05:54:36

- 4

📸 嘿,摄影迷们!今天咱们来聊聊手机和相机背后那个低调的“硬核玩家”——索尼IMX传感器,你可能不知道,你拍出那张惊艳夜景或高速连拍的主角,很可能就是它,但别急着翻参数表,咱们要聊的不是冷冰冰的数据,而是它怎么一步步把摄影变成今天这副炫酷模样的😎。

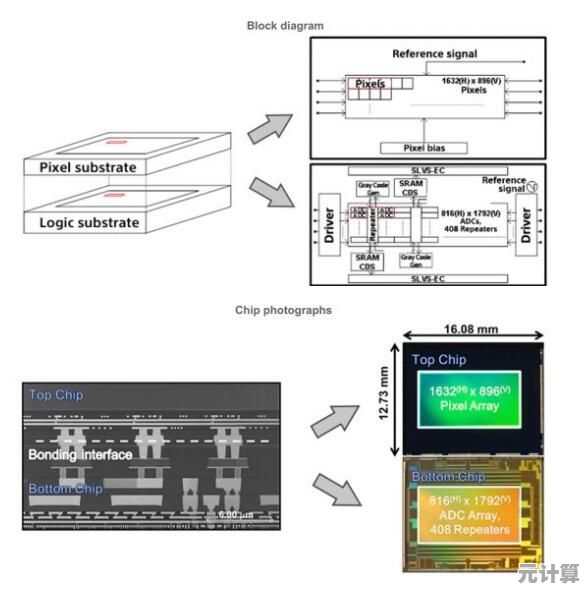

记得我第一次用上搭载IMX586传感器的手机时,直接被夜景模式吓到了——原来手机真能拍出星空!但后来我才意识到,这背后根本不是“算法无敌”那么简单,索尼从早期IMX系列就开始死磕两个东西:进光量和读出速度,比如IMX989的一英寸大底,听起来很唬人,但真正厉害的是它用双层晶体管像素技术让单个像素同时兼顾感光和信号处理,就像给每个像素配了个私人助理😂,结果呢?暗光下噪点少了,动态范围却炸了。

不过索尼也不是总开挂,早年IMX378和IMX600时代,他们疯狂堆大底,但手机厂商差点哭出声——镜头模组厚得能防身😅,后来索尼学乖了,开始搞“传感器协同优化”,比如和华为合作搞RYYB滤色阵列(虽然偏色被骂惨了),或者帮小米搞像素四合一技术,这些试错都不是参数表能体现的,但恰恰是这些“不完美”推动迭代。

说到技术路径,有个细节很多人忽略:索尼其实偷偷把相机领域的BIONZ芯片技术下放到了手机传感器,比如IMX700之后的全域快门雏形,本质上是在模仿微单的读取逻辑⚡️,这意味着什么?连拍时果冻效应大幅减少,拍娃党狂喜!但代价是成本飙升——所以你看旗舰机总爱吹传感器,中端机却闭口不提,都是钱啊💸。

最近我玩IMX890时发现个玄学:索尼开始玩“计算摄影硬件化”了,比如直接集成HDR时序控制,让多帧合成前就搞定曝光层级,这招比纯靠算法暴力堆栈聪明多了,毕竟硬件预处理的功耗和延迟都更低,但你说完美吗?未必——有时候AI白平衡还是会翻车,拍食物莫名泛蓝🍲… 但这种“活着的缺陷”反而让我觉得技术还在进化。

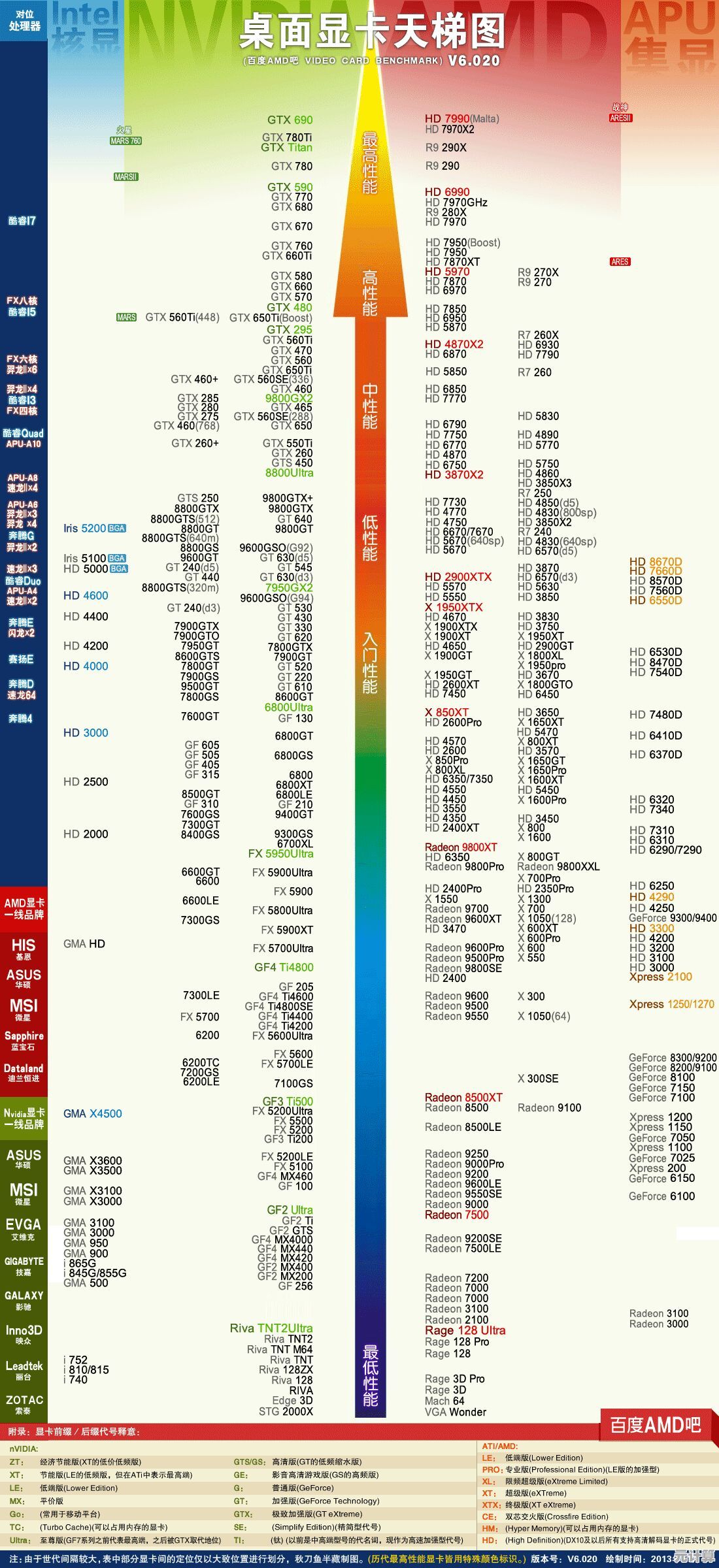

说实话,看IMX天梯图就像看一部科技爽文:早期拼尺寸(IMX700→989),中期卷速度(IMX766→890),现在玩分层(IMX858给长焦,IMX888主攻视频)… 但核心始终没变:让传感器从“被动接收”变成“主动思考”,下次你按下快门时,不妨想想——这片指甲盖大小的硅晶圆,可能正跑着一套微缩版Alpha相机系统呢✨。

(完)

本文由苦芷烟于2025-10-02发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/48498.html