虚拟内存技术如何成为提升计算机系统性能的核心要素

- 问答

- 2025-10-02 12:43:05

- 2

计算机性能的“隐形加速器”与我的深夜调试记忆

记得刚学编程那会儿,我总以为计算机性能就是CPU主频的比拼,直到某天凌晨三点,我的老旧笔记本在同时打开浏览器、IDE和十几个PDF时突然卡成幻灯片——不是死机,而是硬盘灯疯狂闪烁,风扇嘶吼着仿佛在抗议,那是我第一次真切地感受到虚拟内存技术的存在:它默默把暂时用不到的数据塞进硬盘,腾出物理内存让新任务苟延残喘,虽然当时骂骂咧咧地重启了电脑,但这个「卡顿救场」的机制后来却让我着迷。

不只是「扩展内存」的障眼法

虚拟内存常被简单解释为「用硬盘扩展RAM」,但这低估了它的真正价值,它的核心在于隔离与欺骗:让每个程序以为自己独占内存空间,而操作系统在背后悄咪咪分配物理资源,就像一间魔术屋,看似每个观众都有独立包厢,实则墙壁会随时滑动重组空间🎩。

我曾参与过一个图像处理软件的开发,初期版本因为直接操作物理内存,不同模块的内存冲突导致每周至少一次崩溃,引入虚拟内存管理后,不仅崩溃率下降,还能实现内存超售——比如在8GB物理内存的机器上同时运行需总计12GB内存的任务,虽然偶尔需要和硬盘交换数据(性能有损耗),但至少保证了程序不闪退,用户骂声少了一半😅。

性能提升的暗黑逻辑:以退为进

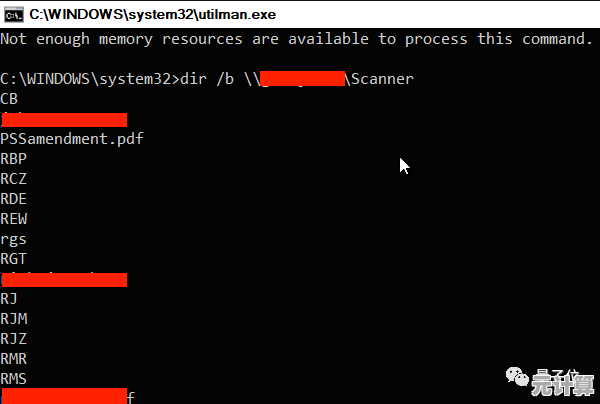

虚拟内存的真实性能贡献往往体现在「避免灾难」而非「直接加速」,比如Linux的OOM Killer(内存溢出杀手)会在物理内存耗尽时选择性终止进程,而虚拟内存的交换机制(Swap)恰恰推迟了这种血腥场面的发生,有次我的服务器差点因为MySQL缓存设置过大触发OOM,全靠Swap分区扛住了流量高峰,虽然查询慢了2秒,但总比数据库崩了强🚑。

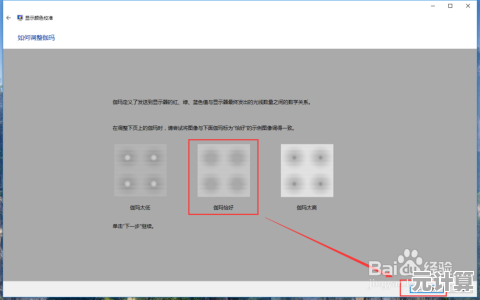

另一个容易被忽视的点是内存碎片整理,物理内存频繁分配释放后会产生碎片,但虚拟内存通过分页机制(如4KB一页)和地址映射,让零散物理块在逻辑上连续,这就像把碎拼图重新贴到一本相册里,虽然翻页(地址转换)要多一步,但避免了找不到连续空间的尴尬。

硬件协同的魔法:TLB与局部性原理

地址转换听起来要多走一步(虚拟→物理地址),会不会拖慢速度?确实可能!但CPU的TLB(快表) 用缓存思维解决了这个问题,TLB会记住常用地址映射,就像外卖员记下老客户的楼层捷径🚴♂️,根据局部性原理,80%的访问集中在20%的页面,TLB命中率通常超95%,我在写高频交易模拟器时,若TLB未命中,延迟直接飙高10纳秒——在量化领域这简直是永恒。

当代场景下的矛盾与反思

虚拟内存不是银弹,SSD普及后,交换文件的速度比机械硬盘快得多,但频繁写入仍会损耗硬盘寿命,有次我同事的MacBook Pro因为Photoshop和Chrome疯狂吃内存,半年内SSD写入量暴增,健康度掉到80%⚠️,这时候反而需要刻意限制交换空间,或者加钱买更大物理内存。

云原生时代催生了新思路:容器化应用提倡「无交换」设计,认为交换导致的延迟不可预测(比如Java虚拟机GC时若触发交换,停顿秒级起),但这本质是用冗余物理资源换确定性,土豪公司玩法罢了……

低调的秩序维护者

虚拟内存技术的伟大,在于它用软件和硬件的协作,把混乱的资源争夺梳理成有序的假象,它可能不会让计算机「跑得更快」,但让它「更不容易崩」——而稳定性本身就是性能的基石,最后分享一个冷知识:Windows的虚拟内存文件叫pagefile.sys,而Linux的Swap分区图标如果拟人化,大概是个一边骂街一边搬砖的暴躁包工头👷♂️,毕竟,谁不是在妥协中努力平衡呢?

本文由逢芳蕙于2025-10-02发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/48935.html