揭秘最新笔记本CPU技术:如何实现性能提升与能效协同发展

- 问答

- 2025-10-02 14:00:14

- 1

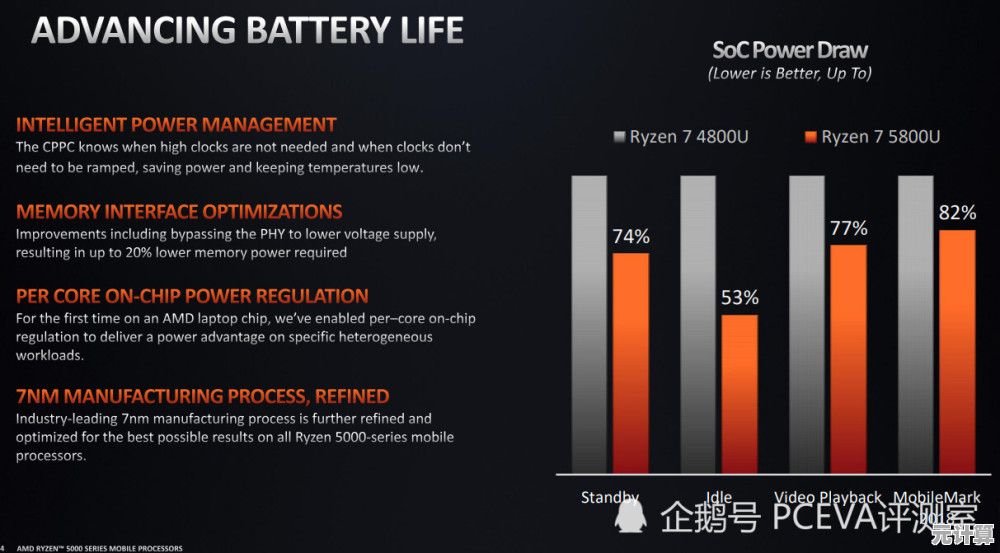

最近我一直在琢磨,现在笔记本CPU的发展真是越来越有意思了,以前我们买电脑,可能就看个i5、i7,频率高一点就觉得“性能强”,但现在完全不是那么回事了,厂商不再只拼频率和核心数量,反而开始玩起了“平衡术”——既要性能炸裂,又不能变成电磁炉。

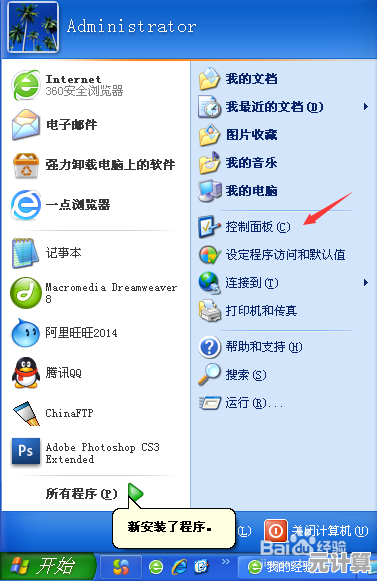

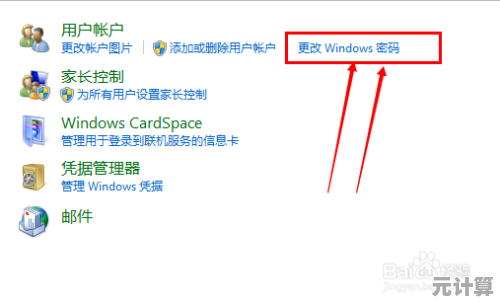

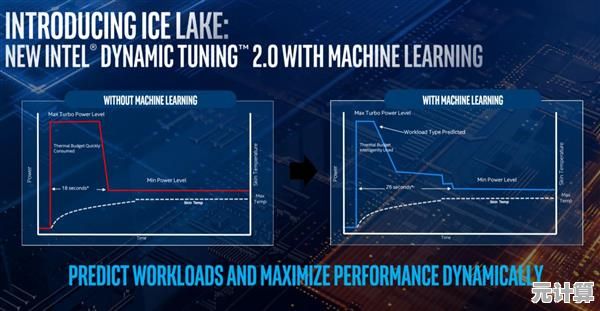

说实话,我一开始也挺懵的,比如英特尔搞出来的混合架构,不就是“大小核”吗?手机早就这么干了,但放在电脑上总觉得有点“讨巧”,大核干活猛,小核省电蹲后台,听起来很美好对吧?但实际用起来,刚开始的时候Windows调度简直灾难——我写稿时开个音乐再开十几个网页,结果音乐卡成电音蝌蚪,你说这能不让人火大吗?

不过这一代确实好多了,我自用的本子是英特尔酷睿Ultra7,有一次出差路上赶视频剪辑,导出时风扇居然没起飞,电池还撑了快五个小时——放在三年前我根本不敢想,后来看了一些分析,发现Intel4工艺和Foveros 3D封装真是幕后功臣,简单说,就是把不同功能的芯片像搭积木一样叠起来,通信距离短了,漏电少了,自然发热就下来了。

AMD那边也没闲着,锐龙8040系列虽然看起来像“马甲”,但NPU(神经网络处理单元)的加入其实挺有意思的,我试过用支持AI降噪的会议软件,背景狗叫声直接被消得干干净净,连同事情绪稳定的键盘声都没了——这要搁以前得靠外接声卡。

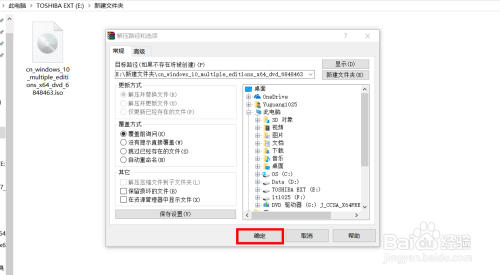

但你说没遗憾吗?也有,ARM架构的笔记本(比如高通X Elite)吹得天花乱坠,实际兼容性还是老大难,我试装了个专业测绘软件,直接闪退,那一刻真的忍不住吐槽:性能是上去了,生态没跟上不就是空中楼阁吗?

现在回头看,CPU发展早就不是“堆参数”那么简单了,厂商得像走钢丝一样,在制程、架构、软件调度甚至散热材料之间找平衡,我甚至觉得,以后评价CPU不能光看跑分,得看“真实使用场景下的能耗表情”——比如同时开腾讯会议+Chrome标签地狱+微信文件传输时,它到底是在冷笑还是微笑。

说到底,咱们用户要的不是实验室数据,而是真正“不添堵”的体验,下次换电脑,我可能会更关注:插电和用电池的性能差距大不大?低负载时风扇会不会突然抽风?——这些细节反而比峰值性能更重要了。

(写完这段时电脑风扇突然转了起来,好吧,看来我这台老伙计是不同意最后一句了……)

本文由缑涵意于2025-10-02发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/49016.html