键盘中国:一场跨越时空的键盘文化深度探索之旅

- 问答

- 2025-10-02 14:09:17

- 1

一场跨越时空的敲击之旅

我第一次真正意识到键盘的“灵魂”,是在北京中关村一家堆满杂物的二手店里,那是一台1980年代的“双燕”机械键盘,厚重得像块砖,按键声咔嗒作响,仿佛每个声音都在抗议现代静音设计的“虚伪”,老板嘟囔着:“这玩意儿现在没人要啦,你们年轻人只爱轻飘飘的玩意儿。”我却莫名被它吸引——不是因为怀旧,而是因为它像一扇门,背后藏着一场跨越时空的文化冒险。

键盘在中国,从来不只是工具,从老式打字机的笨重金属杆,到网吧里油腻的薄膜键盘,再到如今客制化圈子里动辄几千块的“铝坨坨”,它记录的是我们与科技互动的痕迹,有人说键盘是“指尖的延伸”,但我觉得它更像是一面镜子,照出我们的焦虑、创造力和那些未被言说的情绪,我朋友小陈为了一个“麻将音”键帽,熬夜蹲点抢购,最后感叹:“这哪是买键盘,分明是买情绪价值啊!” 😂

时空的跨越感在键盘文化中尤其明显,80年代,键盘是稀缺品,只有单位里的打字员才能“驾驭”;90年代,它成了网吧文化的核心,无数青少年在QWERTY排列上敲出第一句QQ聊天;而现在,它又变成小众圈层的身份符号,我记得一位60岁的退休教师告诉我,她学电脑时用的是一台联想老键盘,“每个键都要用力按下去,像在教训不听话的学生”,而她的孙子现在用着光污染严重的机械键盘,说“奶奶,你这叫手感差,没灵魂!”——看,连“灵魂”这个词都被键盘重新定义了。

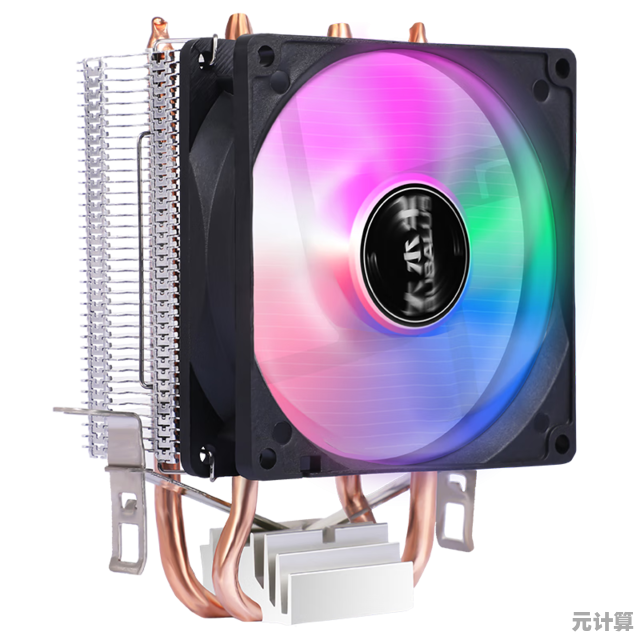

客制化键盘圈更是疯狂又迷人,有人花三个月工资组一把键盘,只为听那一声“雨滴音”;有人在PCB板上刻下初恋的名字;还有人研究不同轴体颜色就像品酒师分辨葡萄品种,这种看似偏执的行为,背后是对工业化量产的反抗:我们渴望在标准化世界里留下一点“不完美”的私人印记,就像我那只焊歪了的空格键,每次按下去都提醒我:创造的本质是试错,不是完美。

但键盘文化也有它的荒诞,烧键盘”和“烧耳机”并称当代玄学两大坑,所谓“手感”“声音”的测评视频里,up主们用词越来越玄幻:“这颗轴仿佛山涧清泉滴落青石板……” 🫠 其实大多数人根本听不出区别,但我们就爱这种仪式感——仿佛在冷漠的数码世界里,硬生生造出一点文人玩墨的雅趣。

回过头看,键盘中国的故事,其实是技术民主化的缩影,从精英专属到大众玩具,从实用主义到情感投射,甚至成了亚文化的载体,它不完美,有时甚至幼稚,但正是这些杂乱无章、充满人情味的细节,让冷硬的科技有了温度。

或许未来某天,脑机接口会让键盘消失,但我相信,那些敲击声里的固执、期待和一点点虚荣,会以另一种形式存活下去——因为人类永远需要一块“地方”,安放手指和灵魂之间那些说不清道不明的纠缠。

(写完突然想起家里那把Ctrl键有点卡顿的键盘…算了,懒得换,缺陷才是独家记忆啊!)

本文由吾海昌于2025-10-02发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/49025.html