重返XP时代,探索经典设计之美与持久影响力

- 问答

- 2025-10-02 16:33:43

- 1

重回XP时代:那些像素与蓝,为何至今仍让人念念不忘?

记得小时候第一次摸到电脑,就是我爸单位那台大脑袋显示器配Windows XP,开机音“登登登~”一响,蓝色的进度条滑过去,然后就是那片经典的草原蓝天壁纸,那时候哪懂什么设计理念、用户体验,就觉得:这界面,真亮堂。

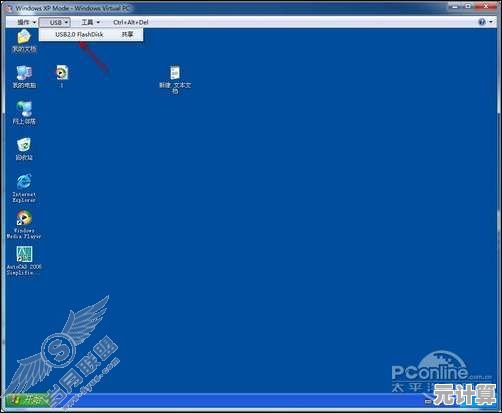

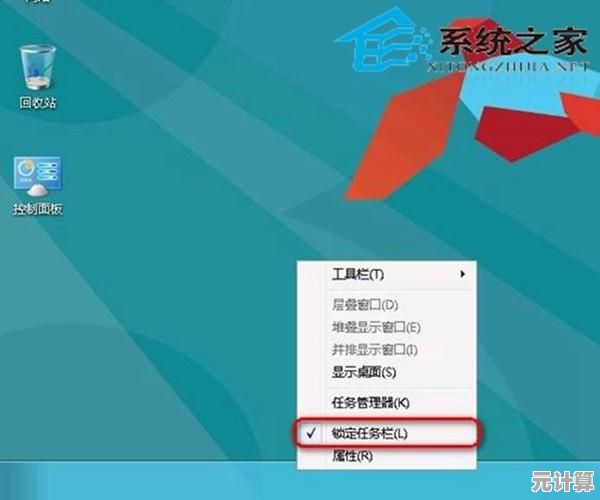

如今系统换了一代又一代,macOS的极简、Win11的毛玻璃,都挺好看,但偶尔在虚拟机里重新打开XP,居然还是会心头一动,不是怀旧情绪作祟——我认真想过,XP之所以让人难忘,是因为它用一种近乎“笨拙的真诚”把数字世界的门推开了一条缝,让普通人也能毫无压力地踏进来。

比如它的视觉设计,现在回头看其实挺“糙”的,窗口边缘带着微微的凸起弧度,按钮有幼稚园手工课一样的立体感,图标像是拿彩色积木拼出来的,可偏偏是这种不完美的拟物,反而让人觉得亲切,它不刻意追求扁平或抽象,而是模拟真实世界的物件:文件夹就是黄色的夹子,回收站就是个胖胖的垃圾桶,你不用学习就知道该怎么“操作”它们。

我大学时有个老师,至今仍坚持用XP画电路图,他说:“新系统界面太‘飘’,点一下按钮像在敲空气,XP的按键,按下去真有‘咔哒’一下的感觉。” 这话听起来玄学,但背后其实是经典设计的一种哲学:用视觉反馈降低认知负荷,哪怕是个从来没碰过电脑的人,也知道“这个蓝色的条(进度条)走完了,事情就做成了”。

而如今很多软件,Loading动画炫得像科幻片,但用户心里反而更没底:这圈转了半天,到底是快好了还是卡死了?

XP的另一个神来之笔,是它的“不完美留白”,系统自带游戏《三维弹球》背景里藏着闪烁的故障码,《纸牌》发牌时扑克牌甩出来的声音有点塑料感甚至破音——但这些小缺陷反而让整个系统有了“人味儿”,它不像现在某些OS,精致得像商场橱窗里的模特,美但不敢碰,XP是愿意让你看见它的毛边的。

甚至它的不稳定性都成了某种集体记忆——蓝屏页面固然可怕,但那个白色代码衬着深蓝底的画面,反而变成了一种时代Meme,现在系统崩溃大多自动重启连个错误提示都没有,理性上说更“人性化”,但也少了一点“呃,我刚刚好像搞砸了”的真实瞬间。

当然不是说要倒退回去用512MB内存跑系统,但XP时代的设计思维确实有值得重拾的地方:不过度优化,不为了极简而牺牲直觉,允许界面有“表情”和“情绪”。

最近看到有个独立游戏《Unpacking》火了,它的交互逻辑就很“XP”——拖放物品时音效钝钝的,物品旋转时像素感的抖动,都让人想起早年那种“与机器互相磨合”的触感,还有Notion这类工具里突然流行起来的仿终端界面,某种意义上也是在找回那种“明确反馈”的踏实感。

或许我们喜欢的从来不是某个系统,而是它背后那种“刚刚好”的设计温度:足够友好,不至于冷冰冰;又带点生涩,不像现在算法般精密到令人窒息,如果未来某天系统能既有XP的“憨”,又有现在的“快”,或许会真正让人机关系轻松下来——像推开一扇熟悉的、吱呀作响的木门,而不是滑开一扇无声的电子屏。

说到底,我们可能只是想念那个时代设计里藏着的某种天真:科技还不是要改变世界,而是先试着,对你微笑一下。

本文由道巧夏于2025-10-02发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/49179.html