SPSS主成分分析详解:操作流程与结果解读技巧

- 问答

- 2025-10-02 17:00:35

- 3

我的SPSS主成分分析“踩坑”笔记

说实话,第一次用SPSS做主成分分析(PCA)的时候,我对着那一堆“因子载荷”、“特征值”、“KMO检验”头大得不行,网上教程要么太学术,要么太笼统,好像默认所有人都应该懂这些术语背后的“潜台词”,今天我就结合自己之前处理过一个实际案例——某次消费者购物偏好调研的数据,聊聊PCA那点事儿,可能会有点啰嗦,偶尔还会跑题,但绝对真实。

为什么要用主成分分析?先别急着点按钮!

很多人打开SPSS,找到“因子分析”菜单就兴奋地开始拖变量,结果出来一堆看不懂的数字,…就放弃了,其实PCA的核心就一句话:把多个变量压缩成少数几个核心成分,同时尽量不丢失信息,比如我当时有20个关于消费者购物习惯的问题(价格敏感度”“品牌忠诚度”“购物频率”等等),如果直接扔进回归模型,不仅模型复杂,还容易多重共线性,这时候PCA就能把它们压缩成3-4个“综合指标”,性价比追求者”“品牌偏好者”这类维度。

但注意:PCA不是万能的!如果你的变量之间相关性很低(比如用“身高”和“政治倾向”一起分析),那做PCA基本就是白忙活,所以第一步永远是:先想清楚你的变量是不是“一伙的”。

操作流程:我是这么做的,但你可能得调整

-

数据准备:我的数据是李克特5分量表,理论上算连续变量,可以直接用,但如果你有分类变量,可能需要先哑变量化——不过这会增加变量数量,慎用。

-

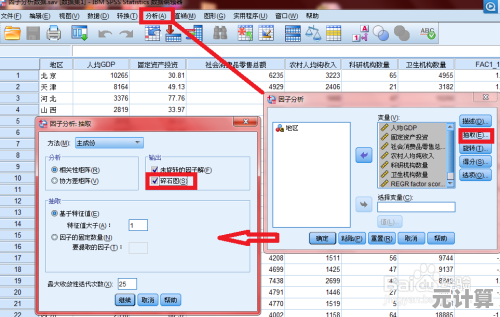

点开“分析”→“降维”→“因子分析”:

- 把20个变量全扔进“变量”框里(别手软!)。

- 描述里勾选“KMO和巴特利特球形检验”(看数据适不适合做PCA)、 “系数”(会输出相关矩阵,方便自己复盘)。

- 抽取里选“主成分”,方法用“相关性矩阵”(除非你的变量量纲一致,不然别用协方差矩阵)。

- 旋转里我一般用“最大方差法”(Varimax),这样成分好解释一点。

- 得分里可以勾选“保存为变量”,这样会生成每个成分的得分(后面做回归聚类可以直接用)。

-

点“确定”前再检查一遍!我有次忘了勾旋转,结果成分解释起来像猜谜语……

结果解读:别被数字吓到,一步步来

-

KMO和巴特利特检验:KMO大于0.7才算适合做PCA(我的数据是0.82,谢天谢地),巴特利特球形检验要显著(p<0.05),说明变量间不是独立存在的。

-

公因子方差:看“提取”列,这个值太低(lt;0.5)的变量可能和其他变量没啥共同信息,考虑删掉,我当时有个“包装美观度”变量提取值只有0.3,果断踢了。

-

总方差解释表:重点看“累积%”,一般保留累积方差解释率超过70%或者特征值大于1的成分(SPSS默认特征值>1),我的数据抽出了3个成分,累积70.2%,勉强够用。

-

成分矩阵(旋转后):这是解读的核心!比如我的成分1在“价格敏感”“促销关注”上载荷高,我就命名为“性价比导向”;成分2在“品牌信任”“重复购买”上载荷高,叫“品牌忠诚”……注意:载荷绝对值大于0.5的变量才值得关注,低于0.4的基本可以忽略。

-

成分得分系数矩阵:如果你要计算每个样本的成分得分,就用这个公式(但一般直接让SPSS生成得分变量就行)。

个人翻车经验:这些坑你别踩

- 样本量不能太少!我的项目一开始只有80份问卷,做出来KMO才0.5,后来补到300份才稳下来。

- 旋转方法不是固定的:有次数据用Varimax旋转后成分还是交叉载荷严重,换成了斜交旋转(Promax)才清晰点。

- 命名成分时别自嗨!要结合业务背景——我有次硬把成分命名为“理性消费者”,被同事吐槽“你这分明是抠门群体吧?”

- 别忘了标准化的影响:如果变量量纲差异大(比如年龄和收入),一定要用相关性矩阵而不是协方差矩阵。

最后说点虚的:PCA更像艺术而不是数学

有时候数据就是不肯乖乖分成几个成分,特征值0.98的成分你留不留?交叉载荷0.45的变量你怎么处理?这些都没有标准答案,我的习惯是:多试几种参数,结合散点图看看成分得分分布,甚至回头重新设计变量——PCA是帮你简化数据,不是替你思考。

对了,做完PCA一定要用成分得分去做后续分析(比如回归、聚类),不然费这么大劲就为了发个表格太亏了……我那次最终用3个成分得分做了聚类,分出了四类人群,报告终于有了亮点。

SPSS的PCA操作不难,难的是解读和决策,慢慢来,多试错,数据会给你回报的(偶尔)。

本文由完芳荃于2025-10-02发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/49208.html