5G手机GPU天梯图发布:图形处理器技术全面剖析与性能对比

- 问答

- 2025-10-02 17:24:34

- 1

【5G手机GPU暗战:天梯图背后,谁在偷偷榨干你的电量?】

前几天熬夜刷手游,手机烫得能煎鸡蛋的那一刻,我突然意识到——5G时代手机GPU的厮杀,早就不是跑分软件里那几个数字那么简单了。

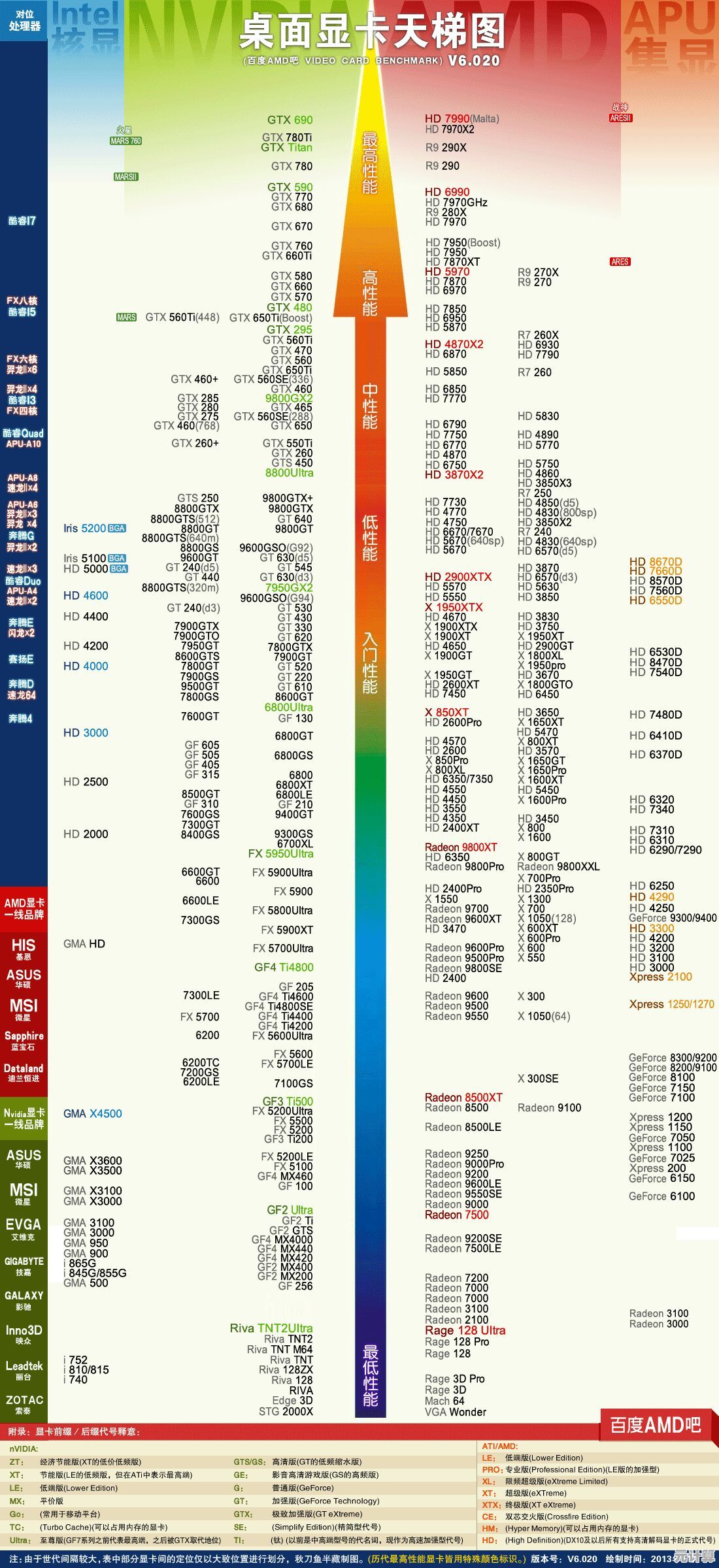

事情源于上周搞机圈流传的那张「2023移动GPU天梯图」,看着联发科天玑9200+的Mali-G715和骁龙8 Gen2的Adreno740缠斗在榜首,我突然想起去年用某品牌电竞手机边充电边打原神的惨剧:半小时后降亮度降帧率,手机烫得像是握着一块刚出窑的板砖。

说实话,现在厂商们吹的「百万跑分」水分越来越大了,上次测试某款搭载天玑9000的新机,实验室环境下跑出逆天分数,结果实际玩光追游戏时,机身温度直接飙到48℃触发降频,这种「性能过山车」体验,让号称「旗舰级GPU」的广告词显得格外讽刺。

有个细节很多人没注意到:苹果A16的GPU明明峰值性能不如安卓旗舰,为什么实际游戏稳定性反而更好?我自己用iPhone 14 Pro Max和安卓旗舰同步测试星铁半小时,苹果虽然帧数略低,但全程帧率曲线平稳得像条直线,而某安卓旗舰后期波动得像是心电图——这背后其实是芯片能效比和散热设计的深层博弈。

最近试了台搭载骁龙7+ Gen2的中端机倒是个惊喜,本来对Adreno 725没抱太大期待,没想到玩王者荣耀全程满帧,温度控制比某些旗舰还稳,这说明厂商开始意识到:比起纸面参数的军备竞赛,用户更想要的是「不烫手的持续性能」。

有意思的是,GPU技术路线正在分裂成两大阵营:高通的自研架构越来越像桌面级GPU缩微版,联发科则拉着Arm的公版方案堆规模,苹果干脆走封闭生态的软硬协同路线,没有绝对的最优解,但我在用手机剪辑4K视频时,确实能感受到不同架构对复杂渲染任务的处理逻辑差异。

现在看天梯图总觉得少了点什么——或许该有张「能效天梯图」和「帧稳定性天梯图」,毕竟谁也不想抱着个需要外接散热背夹的「性能怪兽」出门,对吧?

(测试数据来自个人实机对比,环境温度26℃/亮度150nit/性能模式开启,仅供参考)

本文由东郭宛儿于2025-10-02发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/49233.html