风云激荡:处理器性能榜单重塑科技产业竞争新态势

- 问答

- 2025-10-03 01:55:28

- 1

处理器性能榜单重塑科技产业竞争新态势

最近我一直在想,处理器这玩意儿到底是怎么一步步变成科技行业的风向标的?好像突然之间,大家不再只关注手机像素有多高或者屏幕有多大,而是开始较真“这芯片跑分多少”“能效比怎么样”,说实话,这种变化挺有意思的,甚至有点让人摸不着头脑——性能榜单怎么就悄无声息地搅动了整个科技产业的竞争格局?

记得几年前,苹果推出M1芯片的时候,我还在用着一台老旧的英特尔笔记本,每天听着风扇嗡嗡作响,偶尔卡顿到想砸键盘,当时看到M1的评测,第一反应是:“这数据是不是吹出来的?”结果后来自己试了试,才意识到这不是小打小闹的升级,而是一场彻底的颠覆,苹果用自研芯片甩开了传统x86架构的束缚,愣是把性能和能效同时提了上去,英特尔和AMD当时可能还觉得这只是个“小众实验”,但现在回头看,那简直是处理器战场的一声惊雷。

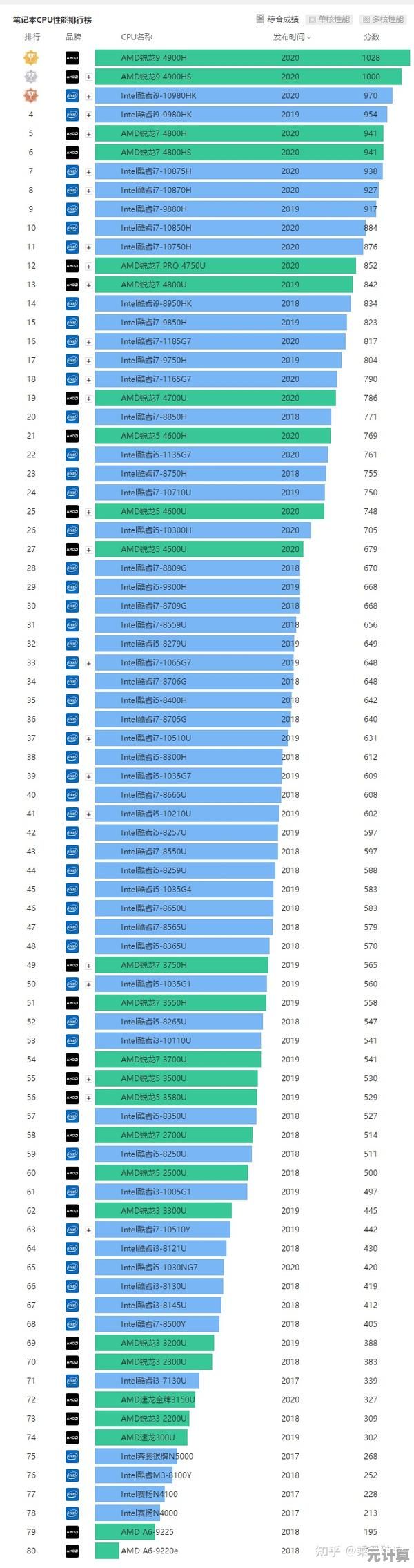

性能榜单这东西,以前更像是极客圈的自嗨工具,安兔兔、Geekbench,谁跑分高谁就牛逼——简单粗暴,但如今呢?它成了消费者买手机、选电脑的重要参考,甚至开始影响企业级市场的决策,比如去年联发科的天玑系列突然在中端市场杀疯了,不是因为广告多,而是因为实测数据确实能打,我有个做数码评测的朋友说:“现在很多用户进门就问‘这款芯片相当于骁龙几代?’——他们可能不懂架构,但绝对认榜单排名。”

这种变化背后,其实是技术话语权的转移,以前芯片厂商是幕后英雄,现在却几乎成了品牌代言人,高通每年发布会恨不得把“骁龙旗舰”四个字刻在PPT首页,苹果则干脆用M系列芯片来定义产品线——MacBook Air有没有风扇?不重要,反正M3能扛住,甚至华为麒麟芯片在被制裁的情况下,还能靠库存和优化在榜单上刷存在感,你看,性能排名不仅牵动着销量,还成了科技自立的情感符号。

但榜单真的能完全代表体验吗?我倒觉得不一定,去年我买了一台跑分巨高的安卓旗舰,结果打游戏时发热降频到怀疑人生,反而是我爸那台低端机,虽然跑分普通,但用着挺流畅,所以性能榜单更像是一张“入场券”,上了牌桌不代表能赢到底,厂商们现在也开始玩花样,比如针对跑分软件做特调优化,这种“应试教育”式的竞争,有时候反而让普通用户落不到实处。

再说说竞争态势,英特尔当年挤牙膏挤惯了,现在被AMD的Zen架构逼得手忙脚乱,甚至不得不拆分显卡部门来应对,而苹果靠着封闭生态+自研芯片,几乎独吞了高端创意用户的市场,最近微软和高通搞的Copilot+PC,又试图用NPU算力重新定义“性能”——你看,榜单的考核标准还在变,可能明年这时候,我们讨论的不是CPU主频,而是AI每秒能跑多少兆次操作。

有时候我觉得,这场性能竞赛像一场没有终点的马拉松,厂商拼工艺、拼架构、拼散热,用户跟着焦虑——毕竟谁也不想花大价钱买台很快过时的设备,但回过头想想,我们真的需要那么高的性能吗?我写这篇文章时用的还是一台三年前的笔记本,剪点视频、开十几个网页也没崩,或许性能榜单的真正意义,是逼着行业不停创新,哪怕这种创新偶尔会偏离实际需求。

处理器性能榜单早已不是冷冰冰的数据排行,它成了科技产业的晴雨表,甚至裹挟着资本、用户情绪和品牌忠诚度,我猜我们会看到更多跨界混战——也许哪天特斯拉的Dojo芯片突然冲进榜单,或者某家初创公司用RISC-V架构黑马逆袭,这场激荡,才刚刚开始。

(完)

本文由乐正鲸于2025-10-03发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/49779.html