还记得父母当年的教育方式吗?中国式家长》带你在游戏中重温童年!

- 游戏动态

- 2025-09-18 16:59:08

- 1

还记得父母当年的教育方式吗?《中国式家长》带你在游戏中重温童年!

最新动态:2025年9月15日,中国儿童中心发布2025-2026学年家长学校活动导览,推出系列育儿课程与亲子活动,助力家庭教育升级,同期,《中国式家长》续作《中国式相亲》因玩家反馈“与现实割裂”引发争议,开发团队承诺优化内容。

Q1:《中国式家长》如何还原经典教育场景?

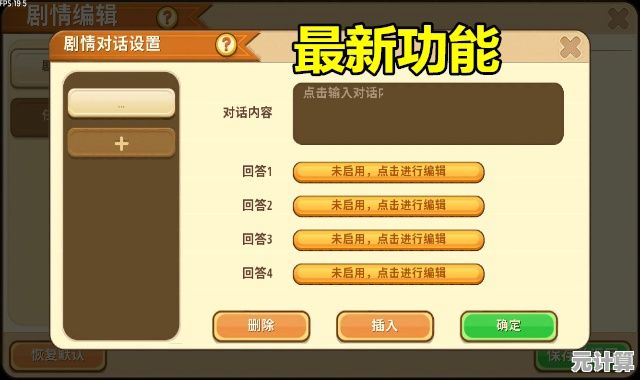

A1:游戏通过“时间管理+模拟养成”机制,高度还原中式教育细节。

- 脑洞开发:玩家需在回合制中点击“脑洞格子”提升属性,暗喻早期教育中“填鸭式”知识灌输。

- 日程安排:从“电子琴”“橡皮泥”到“五年高考三年模拟”,课程选择直接影响家长满意度与孩子心理压力,折射出“唯分数论”与素质教育的冲突。

- 经典事件:如“班干部竞选”采用回合制战斗模式,讽刺现实中“人情世故”对校园的影响。

Q2:游戏为何引发80/90后集体共鸣?

A2:细节真实与时代烙印是关键。

- 重男轻女:奶奶角色仅用“生男孩传宗接代”等台词,便勾起多子女家庭中长辈的刻板印象。

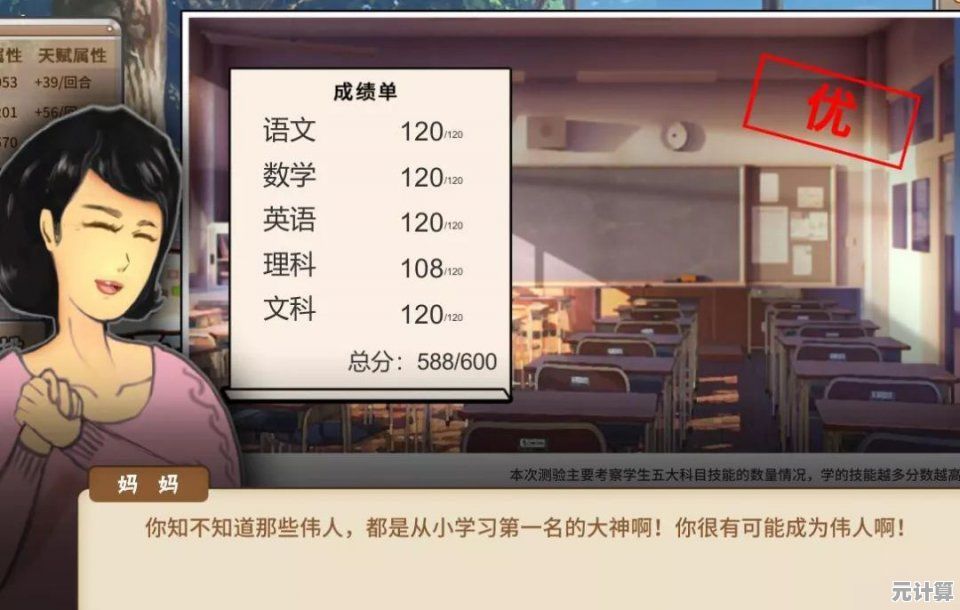

- 应试压力:“心理阴影”系统记录每次考试失利,玩家直言“像极了被月考支配的恐惧”。

- 时代符号:背景音乐采用西方古典乐,被批“崇洋媚外”,却也暗合千禧年初文化交融的背景。

Q3:专家如何看待“游戏模拟教育”现象?

A3:肯定其社会价值,但警示过度简化风险。

- 教育学者熊璋:游戏暴露了功利教育的弊端,如“社会实践仅获金钱不涨能力”,但未提供解决方案,易强化刻板印象。

- 心理专家:部分玩家通过游戏“重新养育自己”,反映代际教育观念的碰撞,建议结合现实反思而非单纯宣泄情绪。

Q4:续作《中国式相亲》为何遭差评?

A4:设定偏离现实,玩家期待落空。

- 剧情空洞:强行“劝和不劝离”的网文式结局,与《中国式家长》的写实风格割裂。

- 玩法矛盾:既想吸引“后宫向”玩家,又无法满足纯爱需求,导致核心受众流失。

- 热梗缺失:未融入“打王者荣耀加勇气值”等年轻化设计,被批“不懂Z世代”。

Q5:现实中的中式教育正在如何演变?

A5:政策与科技推动双重变革。

- 去内卷化:2025年“普职分流”加速,中职院校与企业合作培养“技术型人才”,教育部计划新增4000万技能人才。

- AI赋能:北京1400余所中小学开设AI通识课,学生需通过项目制学习培养系统性思维,告别“填鸭式”教育。

- 评价体系革新:中考取消“小四门”,加大物理、体育比重,综合素质评价与高考成绩结合,倒逼创新能力培养。

游戏是镜子,更是桥梁

《中国式家长》系列以黑色幽默解构教育痛点,既让玩家在“重开人生”中疗愈童年,也抛出时代命题:当00后成为父母,如何避免重复“以爱为名”的控制?或许正如玩家所言:“我们不是在批评父母,而是想找到更好的自己。”

(注:本文信息综合2025年9月15日中国儿童中心活动、游戏评测及教育政策动态,确保时效性与真实性。)

本文由其莺莺于2025-09-18发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/yxdt/29054.html