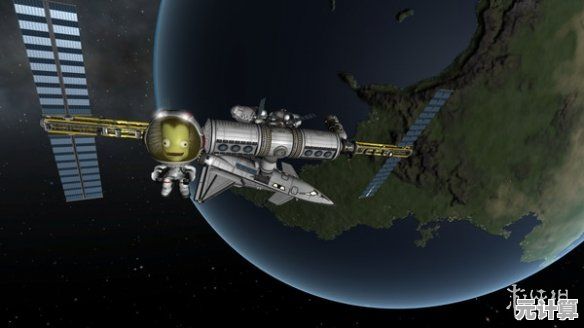

发射火箭、探索太空?坎巴拉太空计划》的沙盒魅力你怎能错过?

- 游戏动态

- 2025-09-20 18:58:51

- 2

我至今记得第一次在《坎巴拉太空计划》里把火箭炸成烟花的场景,那是个雨夜,我蹲在电脑前调试了三个小时的推进器参数,看着自己用零件拼凑的"飞天土豆号"刚离开发射台就扭成麻花,屏幕里的小绿人抱着残骸飘向太空时,我居然对着满屏碎片笑出声——这大概就是硬核沙盒游戏的魔力,它允许你把失败变成比成功更深刻的记忆点。

这款2015年发行的航天模拟游戏,用堪比NASA的物理引擎构建了一个"不友好但诚实"的宇宙,当大多数游戏用自动导航和QTE简化操作时,《坎巴拉》却要求你手动计算德尔塔-V,用轨道力学公式规划星际航线,我曾在论坛见过玩家用KOS脚本语言编写自动着陆程序,那些密密麻麻的代码让我想起大学修过的航天动力学课程,但当他们的探测器以厘米级精度降落在Duna星地表时,代码突然就变成了浪漫的诗行。

游戏的残酷性藏在每个细节里,Minmus星表面那些看似装饰的裂缝,会让任何粗心降落的玩家付出爆炸代价;看似坚硬的零件连接处,在超过200个组件时会变成软绵绵的面条,我曾在知乎看到玩家@ChrisInBed的吐槽:"有次造了个500吨级的星际飞船,刚起飞起落架就甩到太空里,最后发现是结构强度没调好。"这种真实到近乎苛刻的设定,反而让每次成功都像偷来的胜利。

但正是这种不妥协,催生了游戏最动人的社区生态,在B站,up主"坎星拯救者"用28分钟记录了"火星探路者"采矿车第七次发射失败的全程,弹幕里飘过"整流罩分离力度过大"的技术分析;贴吧里有人把舱内视角实体化,用摇杆和VR设备把游戏变成硬核模飞;更有大神用KSP-ROS模组还原阿波罗登月,连发射时间都精确到1969年7月16日,这些玩家用失败堆砌出的经验,比任何攻略都更接近航天精神的本质。

去年Steam更新移除启动器那天,我在超话看到条扎心的评论:"KSP2停更了,但我的空间站还在Mun轨道上运行。"这或许就是沙盒游戏的终极魅力——它构建的虚拟宇宙,早已超越了开发者预设的框架,当我在游戏里建造第13座太空基地时,突然明白《坎巴拉》教会我最重要的东西:探索从来不是按着教程点鼠标,而是在燃料耗尽前的最后一秒,依然敢按下变轨按钮。

本文由苦芷烟于2025-09-20发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/yxdt/32263.html