想要测试你的观察力和脑力?脑洞的答卷》等你来挑战!

- 游戏动态

- 2025-09-27 14:43:23

- 5

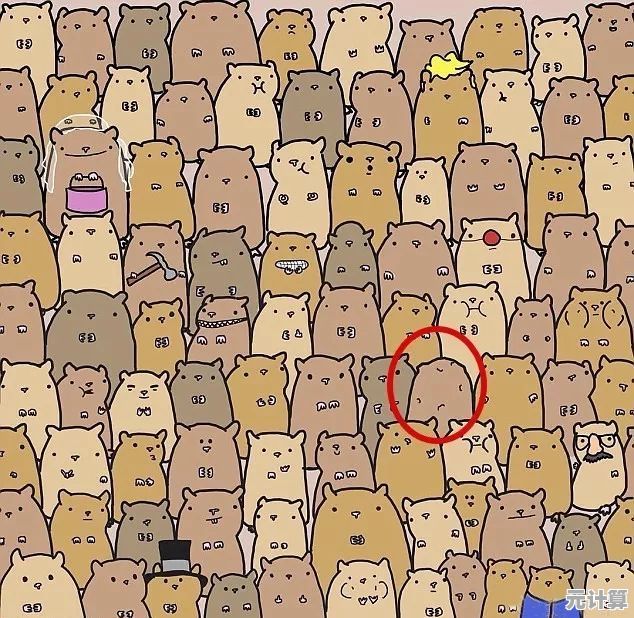

🌀你有没有过这种时刻?盯着一张看似普通的图片,突然发现角落里藏着只倒立的猫咪;或者被一道数学题卡住,结果答案藏在题干某个不起眼的字里行间,最近我掉进一个叫《脑洞的答卷》的坑里,才发现自己可能从未真正“看见”过这个世界。

那天朋友甩来一个链接,标题写着“你的观察力值几分?”,我抱着“这还不简单”的心态点进去,结果第一题就打了脸——📸图片里是堆乱糟糟的玩具,问“哪个玩具没有出现在画面中”,我瞪着屏幕找了两分钟,最后发现答案藏在右下角半截没画完的乐高积木里,原来我根本没注意到那些被截断的线条!这种“被设计好的盲点”像一记闷棍,敲醒了我的傲慢。

最绝的是第三题,题目是“老王有五个苹果,吃了两个,问现在几点?”🤯我盯着数字算半天,突然反应过来:这题跟数学无关,而是考“吃了两个”的谐音——“两点”(两点钟),这种跳脱思维定式的陷阱,比单纯的知识考察更让人上瘾,就像某次在咖啡馆等朋友,无意中发现他们把Wi-Fi密码藏在菜单的咖啡渍形状里——生活里藏着多少这样的彩蛋,我们却总习惯用最直接的方式处理信息?

不过说真的,有些题设计得也太“阴间”了,比如那道“找出图中所有单身狗”,答案是一只狗被P在镜子反射里,另一只藏在窗帘褶皱形成的狗形阴影里,我盯着屏幕半小时,最后发现答案区有人留言:“出题人是不是偷看了我的相亲经历?”🤣这种又气又笑的体验,反而让人更想继续挑战。

突然明白,这类测试的魅力或许在于——它让我们重新成为孩子,小时候我们总爱蹲在地上看蚂蚁搬家,发现树叶背面的纹路像地图,而现在却习惯用“效率”过滤世界,上周我在超市排队,突然注意到收银台背景墙的瓷砖排列藏着斐波那契数列,这种意外的惊喜感,比刷十条短视频更让人心跳加速。

偶尔也会被出题人的脑洞气到跺脚,有道题问“为什么海盗不戴眼镜”,正确答案居然是“因为他们都戴眼罩”(eye-patch和glasses的谐音梗),我盯着屏幕愣了三秒,突然笑出声——原来成年人的世界里,也需要这种无厘头的快乐。

现在每次打开这个测试,都像在和出题人玩捉迷藏,他们藏在题干里的梗,可能来自某部冷门电影、一句方言谐音,甚至只是某个清晨刷牙时的突发奇想,而我们在解谜过程中,也在重新训练自己:放慢脚步,多问一个“为什么”,甚至接受“暂时想不通”的挫败感。

最近我把链接甩给几个朋友,结果大家集体陷入“我可能得了智障”的自我怀疑,但奇怪的是,这种集体挫败反而成了新的社交货币——我们开始在群里分享自己发现的奇葩答案,讨论某个谜题是不是在内涵老板,甚至约好线下组队“报仇”。

或许这就是《脑洞的答卷》最狡猾的地方:它用看似幼稚的题目,撬动我们早已僵化的思维模式,就像某道题问“为什么月亮晚上才出来”,标准答案是“因为白天要上班”(sun和moon的谐音),但有人回复:“因为它怕晒黑。”——你看,当规则被打破,连错误答案都变得可爱起来。

现在每次遇到卡壳的题,我都会想起小时候蹲在路边看蚂蚁的自己,那时候没有标准答案,只有无穷无尽的好奇,或许成年后的我们,需要的不是变得更聪明,而是重新学会这种“愚蠢”的快乐。

本文由丙英叡于2025-09-27发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/yxdt/41472.html