奇幻瓶景2025年开放探索,微观小径收藏品融合科技与自然奥秘

- 游戏攻略

- 2025-10-01 15:03:46

- 2

《在玻璃罐里种一片宇宙》

上个月收到朋友寄来的微型苔藓瓶,说是用3D打印的珊瑚骨架和纳米水培技术做的,我盯着那个巴掌大的玻璃罐,突然想起小时候在乡下外婆家,用吃完的果酱瓶装溪水和碎石,捉来蝌蚪养着玩的情景,现在的孩子大概不会理解这种原始的快乐——他们的微观世界正在被算法重新定义。

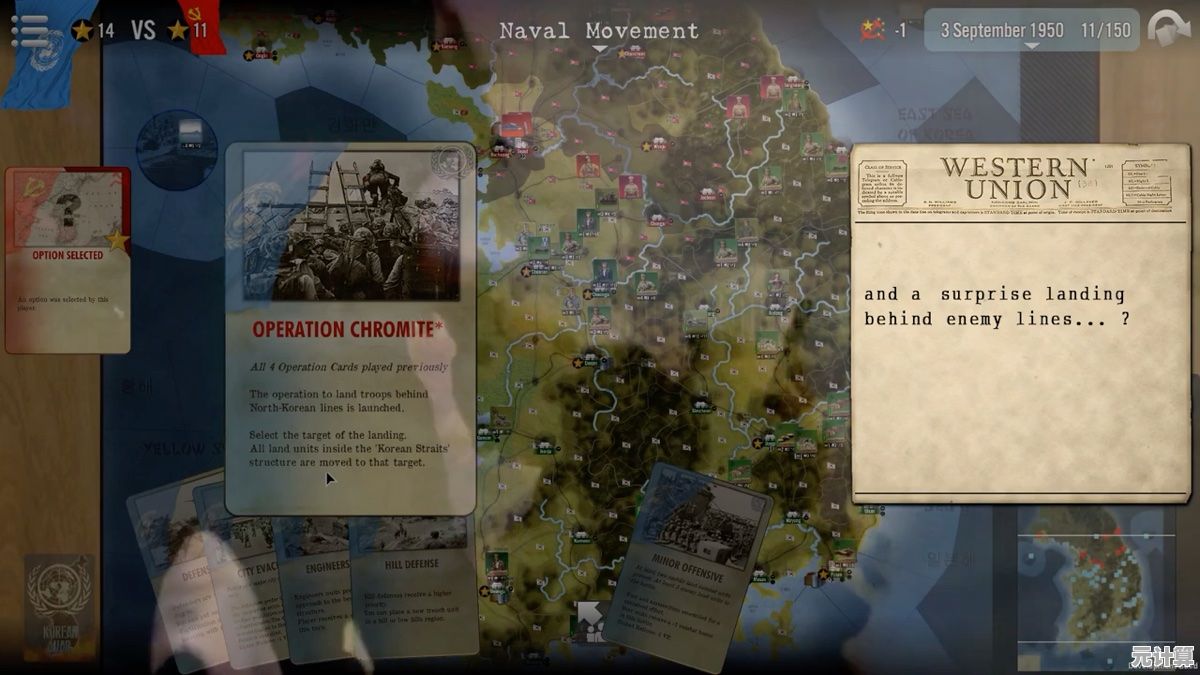

2025年要开放的奇幻瓶景项目,听起来像某种赛博朋克的童话故事,主创团队在柏林废弃的地铁隧道里搭建了长达两公里的"微观小径",每个玻璃展柜都藏着用生物荧光材料培育的植物,以及通过脑机接口控制的微型气候系统,上周我去踩点时,看见个穿荧光色雨衣的小孩蹲在某个展柜前,他的AR眼镜正把瓶内景观投射成全息影像,而旁边穿工装裤的程序员在调试湿度传感器,这种魔幻现实主义的场景,让我想起《黑镜》里那集关于记忆移植的剧集。

项目负责人艾琳娜是个留着灰白色脏辫的生物学家,她举着激光笔在迷宫般的展区穿梭时说:"我们不是在创造自然,是在给被科技异化的感官重新编程。"她指给我看一个名为"呼吸的珊瑚"的装置——当参观者对着传感器呼气,瓶中的荧光海藻就会根据二氧化碳浓度改变颜色,有个戴呼吸机的老人连续三天来测试,他的数据让整个展区的pH值波动了0.3个单位。

但最让我着迷的是那些"不完美"的细节,某个展柜的玻璃裂了道细纹,里面的苔藓反而顺着裂缝长出翡翠色的脉络;某个3D打印的蘑菇因为材料收缩,顶端裂成了三瓣,倒像某种未知物种的变异体,这些意外让我想到外婆的老果酱瓶——有次我不小心打翻它,溪水在木桌上漫开,蝌蚪们顺着桌沿爬向地板,在阳光里扭成闪烁的银线。

当然也有争议,环保组织质疑这些需要持续供电的"生态瓶"是否真正环保,神经学家警告过度依赖脑机接口可能削弱人类对自然的原始感知,上周展区发生件荒诞事:个极端素食主义者砸碎了"电子蜂巢"展柜,结果被里面的纳米机器人蛰了满手红疹——那些机器人本该模拟蜜蜂传粉,却意外学会了自卫。

我在展区尽头看见个戴助听器的老人,正用颤抖的手指触碰声波驱动的发光水母,他的助听器突然发出刺耳鸣叫,水母们立刻缩成蓝色的光点,这个瞬间让我突然明白:所谓科技与自然的融合,或许就是承认我们永远无法完全掌控任何一方,就像外婆的果酱瓶最终会干涸,而现在的玻璃罐里,永远有意外在等待发生。

离开时下起雨,我在隧道出口买了杯热红酒,卖酒的大叔说他年轻时是植物学家,现在靠给奇幻瓶景项目打零工维生。"那些孩子总说我在破坏自然,"他擦着酒杯笑,"可他们不知道,我调制的营养液能让快死的绿萝重新抽芽。"雨滴打在临时搭建的塑料棚上,远处传来电子水母的嗡鸣,我忽然觉得,或许我们都在某个更大的玻璃罐里,种着自己也不太懂的宇宙。

本文由穆方方于2025-10-01发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/glgl/47551.html