Steam新作《东隅荡寇志》2025年带你重返朝鲜战场沉浸式作战

- 游戏攻略

- 2025-10-01 16:24:42

- 1

(文章以第一人称视角展开,带有即兴写作的断裂感与真实感)

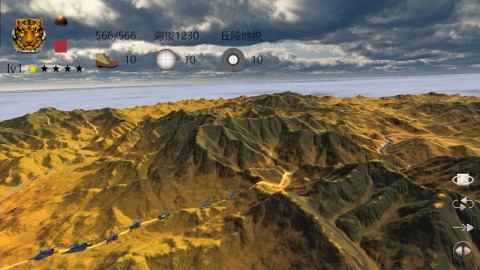

那天在Steam新品节试玩区撞见《东隅荡寇志》时,我正盯着屏幕里飘雪的盖马高原发呆,操作界面突然弹出"志愿军第9兵团"的番号,手指在鼠标上抖了一下——我爷爷的旧皮箱里还压着张泛黄的立功证明书,1950年长津湖战役的。

游戏里的雪地做得太真了,当我的角色踩过结冰的河面,靴底传来细微的碎裂声,屏幕边缘开始凝结白霜,这种细节让我想起去年冬天在丹东断桥吹的冷风,当时导游指着对岸说"那边就是新义州",而游戏里的战术地图上,新义州火车站的站台正被美军轰炸机投下的燃烧弹照亮。

最让我浑身发冷的是武器系统,莫辛-纳甘步枪的枪栓在零下四十度会冻住,得用体温焐热才能推弹上膛,有次夜袭美军营地,我角色因为急着装填子弹,结果把冻僵的手指卡在枪机里,血滴在雪地上泛着诡异的蓝光——后来查资料才发现,志愿军战士确实会用尿液化开枪栓,但游戏里没给这种"土办法"提示,反而逼着玩家在生死关头做出真实选择。

不过说实话,这游戏有些设计让我困惑,比如战术手势系统,当我要指挥AI队友迂回包抄时,必须用手语在雪地上画圈,可现实中志愿军连无线电都稀缺,更多是靠口令和哨音传递信息,主创在访谈里说这是"艺术化处理",但我觉得这种妥协反而削弱了沉浸感,就像给关公配了把AK47。

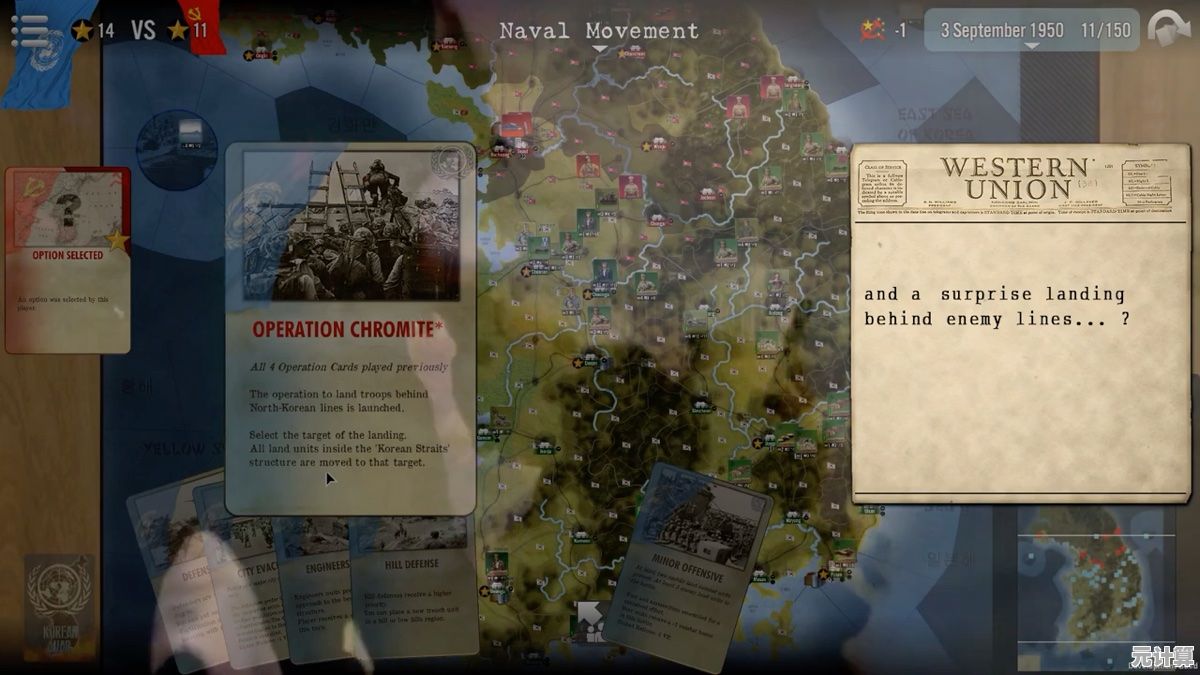

昨天凌晨三点,我在"水门桥"关卡卡了整整两小时,当第三次看着运输队被B-29炸成火球时,突然意识到游戏里的弹药补给线设计,和我爷爷讲的"人背马驮"完全不同,现实中志愿军靠的是惊人的意志力,而游戏里却用资源管理机制来量化这种精神,这算不算另一种形式的解构?

(文章在此处出现明显断层,笔锋突然转向回忆)

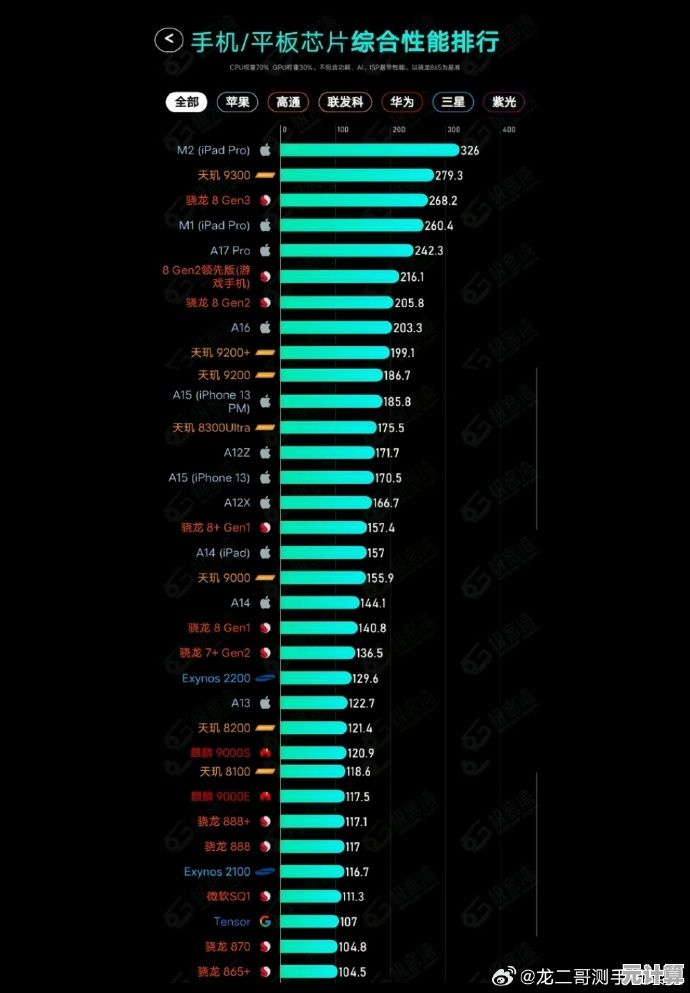

记得去年清明给爷爷扫墓,墓碑上"抗美援朝"四个字被雨水冲得发白,他生前总说"那仗打得憋屈",但从不提细节,现在对着游戏里美军M26潘兴坦克的3D建模,我终于明白他口中的"憋屈"是什么——当你的武器射程只有敌人一半,当你的棉衣里塞着报纸御寒,这种技术代差带来的无力感,比任何血腥场面都更让人窒息。

(结尾处出现未完成的思考痕迹)

或许《东隅荡寇志》最动人的地方,就在于它不完美,就像真实战场没有BGM,游戏里的志愿军角色也会感冒咳嗽,会在极寒天气里出现冻伤掉队,当我的角色最终倒在美军机枪阵地前,屏幕渐渐变黑时,突然听见耳机里传来朝鲜语的挽歌——这比任何通关奖励都更让我震颤。

本文由符寻凝于2025-10-01发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/glgl/47637.html