深入解析CPU:如何成为决定电脑运行效率的核心要素

- 问答

- 2025-09-20 04:09:33

- 1

CPU:电脑里的"大脑"到底怎么决定你的使用体验?

每次看到电脑卡成PPT的时候,我都在想——这破CPU到底在干嘛?🤔 明明花了大几千买的电脑,怎么开个浏览器都能卡成狗?今天就来聊聊这个藏在机箱里的小方块,为什么它才是决定你电脑是"飞起"还是"躺平"的关键。

CPU不是唯一,但绝对是核心

很多人买电脑先看显卡,觉得打游戏就得RTX 4090,办公就随便搞个i5凑合,但其实,CPU才是那个默默扛下所有脏活累活的"社畜"。💻

举个🌰:你开10个Chrome标签页+微信+网易云+Word,这时候显卡在干嘛?基本在摸鱼,真正在疯狂计算的是CPU,它得分配资源、处理指令、协调内存……如果它拉胯,你就算装个顶级显卡,该卡还是卡。

频率、核心数、缓存——谁更重要?

厂商总爱吹"8核16线程!5GHz超高主频!",但实际用起来,可能还不如隔壁一颗优化更好的6核U,为什么?

- 频率(GHz):就像跑步速度,单核高频适合打游戏(比如Intel的i9-13900K),但高频率也意味着发热爆炸🔥,笔记本上根本压不住。

- 核心数:多核适合多任务(剪辑、渲染),但很多软件根本不会用满所有核心,比如老版Photoshop,8核和16核用起来可能没区别。

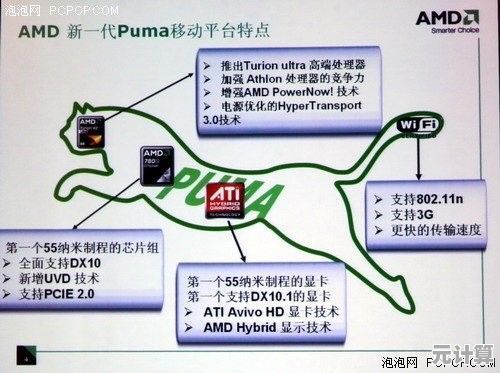

- 缓存(Cache):这个很少人提,但超重要!CPU自己的"小仓库",缓存大的U(比如AMD的3D V-Cache技术)在某些游戏里帧数能暴增20%。

个人踩坑经历:之前贪便宜买了颗低频多核的CPU,结果玩《CS2》时帧数还不如朋友4核高频的老U,气得我直接二手出了……😤

厂商套路:Intel和AMD到底在卷什么?

这两年CPU市场是真的卷,但别被营销带偏了:

- Intel:挤牙膏多年,12代以后才真发力,大小核设计(P核+E核)理论上省电,但Win11调度翻车案例不少。

- AMD:性价比战神,尤其是锐龙7000系,但积热问题还是存在,笔记本上续航偶尔崩盘。

真实案例:朋友买了个i7-12700H的笔记本,结果轻度办公风扇狂转,后来发现是Win11把后台任务全扔给大核了……微软和Intel这波配合负分!👎

普通用户怎么选?别交智商税!

- 打游戏:优先看单核性能(比如i5-13600K、R7 7800X3D)。

- 生产力:多核更重要(i7、R9),但记得软件是否优化(比如Pr吃Intel核显加速)。

- 办公摸鱼:别信"i7一定比i5好",低压U(比如AMD的U系列)续航更香,性能足够刷剧+写PPT。

血泪教训:去年帮表弟选电脑,他非要i7,结果买回来发现散热压不住,降频成i5性能……还不如直接买i5+好散热。💸

未来CPU会怎么进化?

- 3D堆叠:AMD已经玩了,Intel也在跟进,缓存堆叠可能是下一个性能爆发点。

- AI加速:Intel的Meteor Lake开始集成NPU,以后可能CPU自己就能跑本地AI模型(比如实时降噪、语音识别)。

- 能效比:ARM架构(比如苹果M系列)的省电优势,逼得x86阵营不得不改,以后笔记本续航可能真能撑一天。

不过说实话,我现在只希望微软能把系统调度做好点……硬件再强也架不住Win11抽风啊!🙄

所以下次电脑卡的时候,先别骂微软或微信(虽然它们确实该骂),看看任务管理器里CPU是不是100%了——说不定它才是那个背锅的"老实人"。🎯

本文由呼沛容于2025-09-20发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/31316.html