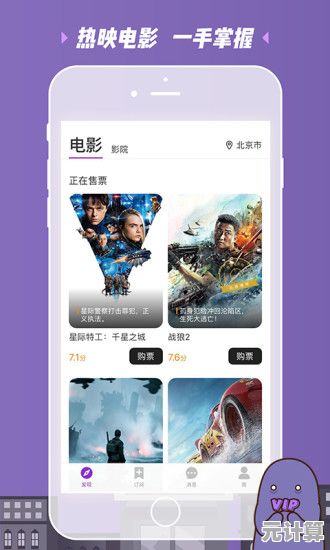

随身携带的私人影院:手机轻松在线观看热门大片,娱乐无界限

- 问答

- 2025-09-20 13:48:30

- 2

那个在公交上看《奥本海默》的下午

地铁3号线摇晃着穿过城市腹地时,前排穿灰西装的男人突然举起手机,6.1英寸的屏幕上,核爆蘑菇云正在黑白胶片质感的画面里缓缓升起,他的领带夹随着车厢摆动,在诺兰标志性的配乐里折射出细碎的光斑。

我盯着自己锁屏界面的外卖软件通知,突然意识到:当代人的观影记忆正在被重新定义,五年前需要提前一周约人抢IMAX票的仪式感,如今变成了裤袋里随时能掏出来的私人放映厅。

被折叠的影院时空

去年冬天在重庆出差,酒店电视循环播放着某保健品广告,当我第17次看到"纳米技术"四个字时,终于掏出手机点开《寄生虫》,浴室氤氲的水汽中,基宇爬过半地下室霉斑墙面的镜头,和窗外长江索道的霓虹倒影奇妙地重叠在一起——这种荒诞的观影体验,是传统影院永远无法复制的。

科技总在解构我们的习惯,朋友阿杰的"观影清单"里,70%的标记都完成于通勤路上:"在陆家嘴站看《华尔街之狼》特别带感,当小李子对着镜头咆哮时,地铁正好进站,玻璃幕墙的倒影像是双重表演。"

流媒体时代的观影经济学

上个月表妹用某视频平台学生优惠,花9.9元看了《流浪地球2》,这个价格还不够在影院买杯爆米花,但她不得不忍受前排乘客突然亮起的微信对话框,以及片尾彩蛋时乘务员"XX站到了"的广播。

这种妥协背后是套复杂的计算公式:省下的不仅是票钱,还有两小时交通成本+被迫看预告片的时间损耗+邻座小孩踢椅子的情绪消耗,有次我在医院排队时看完《瞬息全宇宙》,当杨紫琼穿越到热狗宇宙时,叫号系统正好喊到我的名字——这种魔幻现实主义的观影场景,正在重塑我们对"值得"的定义。

像素里的孤独狂欢

在798艺术区见过个行为艺术:二十部不同型号的手机同时播放《泰坦尼克号》沉船片段,当Rose松开Jack的手时,所有设备因电量不足陆续黑屏——这像极了我们的观影现状,每个人举着发光的矩形岛屿,在数据的海洋里各自漂流。

上周深夜刷到大学室友在冰岛极光下看《星际穿越》的朋友圈,五年前我们曾挤在宿舍小床上看盗版资源,现在他镜头里的库珀在五维空间穿梭,而我的点赞图标悬浮在评论区,像某个未被解开的引力方程。

或许某天,我们会怀念影院里集体屏息的时刻,但此刻,我正把手机亮度调到最低,在凌晨两点的床头看《罗马》,当克里奥的羊水破裂时,窗外恰好有辆洒水车唱着《兰花草》驶过——这种荒诞又私密的观影时刻,构成了数字时代独特的记忆琥珀。

本文由盘自强于2025-09-20发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://max.xlisi.cn/wenda/31932.html